في العام الماضي (2017)، تلقى دوغلاس روشكوف دعوةً إلى منتجع خاص وفاخر لإلقاء كلمة حول موضوع "مستقبل التكنولوجيا"، أمام ما افتُرض أنَّه سيكون حشداً يتكون من 100 مصرفي استثماري، أو نحو ذلك.

كان أجر مشاركته وقتها هو الأعلى قيمة بين جميع الأجور التي تلقاها مقابل إلقاء كلمة -نحو نصف راتبه السنوي بصفته أستاذاً في الجامعة- وكل ذلك من أجل تقديم بعض الأفكار لم يكن من الواجب التحدث عن المستقبل، كما يقول في تقريره الذي نشرته The Guardien. دائماً ما ينتهي الحال بجلسات الأسئلة والأجوبة إلى ما يشبه ألعاب العصر الفيكتوري، حيث يُسأل عن رأيه في أحدث المصطلحات التكنولوجية المتداولة كما لو كانت أسهماً لاستهدافها بالاستثمارات المحتملة: مثل البلوك تشين، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنية كريسبر.

نادراً ما يهتم الجمهور بالتعرف على هذه التقنيات أو التأثيرات المحتملة لها بما يتعدى ما إذا كان يجدر بهم اختيار الاستثمار فيها أم لا. لكن حين يتعلق الأمر بالمال، يتسلم الكاتب دفة الحوار.

بعد وصوله، دخل إلى ما اعتقد أنَّه غرفة الاستراحة. لكن بدلاً من أن يأتوا له بميكروفون، أو يأخذوه إلى خشبة المسرح، جلس أمام طاولة مستديرة عادية، ووجد جمهوره يأتي إليه. "كانوا 5 رجال أثرياء -نعم، جميعهم رجال- منتمين إلى أعلى فئة من المستثمرين في صندوق الاحتياط العالمي. وبعد محادثات قصيرة، أدرك أنَّهم ليسوا مهتمين بالمعلومات التي أعددتها عن مستقبل التكنولوجيا؛ بل كان لديهم أسئلتهم الخاصة".

كيف السبيل إلى النجاة؟

بدأ الأثرياء بأسئلة بسيطة نوعاً ما، مثل: الإثيريوم أم البيتكوين؟ هل الحوسبة الكمومية شيء حقيقي؟ ثم ببطءٍ لكن بثبات، تطرقوا إلى الموضوعات التي تثير قلقهم فعلاً.

ما هي المنطقة الأقل تأثراً بالأزمة المناخية المقبلة؛ نيوزيلندا أم ألاسكا؟ هل تبني جوجل فعلاً منزلاً لعقل راي كورزويل؟ وهل سيبقى وعيه حياً خلال فترة الانتقال، أم أنَّه سيموت ويولد ثانية كواحد جديد تماماً؟ وأخيراً، أوضح المدير التنفيذي لإحدى شركات السمسرة أنَّه انتهى تقريباً من بناء نظام أمني لمخبأ موجود تحت الأرض، وسأل: "كيف أُبقي على سلطتي الأمنية بعد الحدث؟".

كان هذا "الحدث" هو محاولتهم وصف الانهيار البيئي، والاضطرابات الاجتماعية، والانفجارات النووية، والفيروسات التي لا يمكن وقفها، أو سيطرة الذكاء الاصطناعي على العالم، بطريقة لطيفة.

شغل هذا السؤال حديث المجموعة بقية الساعة. كانوا يعلمون أنَّ الحراس المسلحين سيكونون مطالَبين بحماية مجمعاتهم السكنية من جموع الغوغاء الغاضبين. لكن، كيف سيدفعون للحراس عندما تصير الأموال شيئاً عديم القيمة؟ ما الذي قد يمنع الحراس من اختيار زعيم خاص بهم؟ كان المليارديرات يفكرون في استخدام أقفال بشيفراتٍ خاصة تُوضع على أماكن الإمدادات الغذائية التي لا يعرف أحد مكانها سواهم، أو إجبار الحراس على ارتداء ياقات تأديبية من نوع ما، مقابل ضمان بقائهم على قيد الحياة، أو ربما بناء روبوتات تعمل كحراس وعمال، إذا كان من الممكن تطوير مثل هذا النوع من التكنولوجيا في الوقت المناسب.

الهروب هو الحل

حديث المجموعة بعدها أصبح يدور حول مستقبل التكنولوجيا، مستلهمين أفكارهم من إيلون ماسْك ومحاولاته استعمار المريخ، وبيتر تيل ومحاولاته عكس عملية الشيخوخة، أو سام ألتمان وراي كروزويل وهما يحمّلان دماغيهما على حواسيب عملاقة، كانوا يستعدون لمستقبل رقمي ليس له علاقة بجعل العالم مكاناً أفضل؛ بل يدور حول محاولاتهم التفوق على الطبيعة البشرية الفانية، وحماية أنفسهم من خطر حقيقي وشامل لتغيُّر المناخ، وارتفاع مستويات البحار، والهجرات الجماعية، والأوبئة العالمية، والذعر تجاه المهاجرين، واستنفاد الموارد. بالنسبة لهم، فإنَّ مستقبل التكنولوجيا يدور حول شيء واحد فقط: الهروب.

لا شيء يعيب هذه التقييمات المغالى في تفاؤلها بمدى نجاح التكنولوجيا في مساعدة المجتمعات البشرية، لكنَّ النزعة الحالية إلى بناء يوتوبيا ما بعد إنسانية تختلف عن ذلك بعض الشيء. فهي لا تهدف إلى هجرة البشرية بأكملها إلى حالة جديدة من الوجود، بقدر ما تهدف إلى تجاوز كل ما هو بشري، بداية من الجسم، إلى الترابط، والتعاطف، والهشاشة، وكذلك التعقيد. وكما كان يشير عدد من فلاسفة التكنولوجيا لعدة أعوام، فإنَّ الرؤية المابعدإنسانية تختزل الواقع كله بسهولة بالغة في مجموعة من البيانات؛ مستنتجين أنَّ "البشر ليسوا سوى كائنات معالِجة للمعلومات".

إنَّه ببساطة اختزال لكل التطوّر البشري في صورة لعبة فيديو، يفوز بها شخص ما عن طريق العثور على باب للهروب، والسماح لعدد من أصدقائه المقربين بالمشاركة في الرحلة. هل سيكون هذا الشخص هو ماسْك، أو بيزوس، أو تيل، أو زوكربيرغ؟ هؤلاء المليارديرات هم الفائزون الافتراضيون بالاقتصاد الإلكتروني، وهذه هي القاعدة السائدة في بيئة الأعمال، ومفادها أن البقاء للأصلح، وتغذي تلك القاعدة معظم هذه الافتراضات من الأصل.

التكنولوجيا من منقذ إلى مدمر

بالطبع، لم تكن الأمور دائماً على هذه الشاكلة. كانت هناك لحظة وجيزة في بدايات عام 1990، عندما بدا أنَّ المستقبل الرقمي لا حدود له ويسمح بالتفاعل والابتكار. كانت التكنولوجيا تصبح ملعباً لمؤيدي الثقافة المضادة، الذين رأوا فيها فرصةً لخلق مستقبل أكثر شمولاً، وتوزيعاً، وتأييداً للإنسان، إلا أنَّ المصالح التجارية الراسخة رأت فقط في التكنولوجيا إمكانات جديدة للمصادر القديمة ذاتها، إضافةً إلى أنَّ الكثير من التقنيين أغرتهم الاكتتابات الأولية للشركات الخاصة.

وأصبح المستقبل الرقمي يُفهم أكثر من منظور أنَّه يشبه أكثر، مستقبل الأسهم، أو مستقبل القطن؛ شيء نستطيع التنبؤ به، والرهان عليه. ولهذا كان يجري تقريباً اعتبار أي خطاب، أو مقال، أو دراسة، أو برنامج وثائقي، أو حتى ورقة بيضاء شيئاً ذا صلة فقط بقدر ما يُشير إلى أحد رموز الأسهم المدرجة بالبورصة.

وتحوَّل المستقبل من شيء ما يصنعه البشر من خلال خياراتهم اليومية، وآمال الجنس البشري، إلى سيناريو مكتوب سلفاً يراهنون عليه برأسمال مغامر.

حرَّر هذا جميع الأشخاص من العواقب الأخلاقية لأفعالهم. وتحوَّل التطوّر التكنولوجي إلى مسألة نجاة شخصية أكثر من كونه موضوع ازدهار تشاركي.

أسئلة هزلية بدل الأسئلة الحقيقية

لذا بدلاً من التصدي للأخلاقيات العملية لإفقار واستغلال الأكثرية باسم الأقلية، فإنَّ معظم الأكاديميين والصحافيين وكُتاب الخيال العلمي قرروا التعامل بدلاً من ذلك مع ألغاز أكثر تجريدية وهزلية: هل من العدل أن يستخدم تاجر الأوراق المالية المخدرات الذكية؟ هل يمكن للأطفال الخضوع لعمليات زراعة لغرز اللغات الأجنبية بعقولهم؟ هل نريد سيارات مستقلة تعطي الأولوية لحياة المشاة على الركاب أنفسهم؟ هل يجب أن تدار المستعمرات الأولى على سطح المريخ كدول ديمقراطية؟ هل يؤدي تغيير الحمض النووي الخاص بي إلى تقويض هويتي؟ هل يجب أن يتمتع الإنسان الآلي بحقوق؟

وعلى الرغم من أنَّ طرح هذا النوع من الأسئلة قد يكون ممتعاً من الناحية الفلسفية، فهو بديل فقير عن الاشتباك مع المآزق الأخلاقية الحقيقيّة التي تتعلّق بالتطور الجامح للتكنولوجيا تحت اسم رأسمالية الشركات. حوّلت المنصات الرقمية العديد من أماكن البيع (مثل متاجر وولمارت على سبيل المثال)، من أماكن آسرة وناجحة، إلى أخرى أكثر تجرداً من الإنسانية (مثل أمازون بالطبع). أغلبنا لديه علم بمخاطر هذه المسألة المتمثلة في الوظائف التي تحل الآلة فيها محل البشر، والاقتصاد المرتبك، ونهاية التجزئة المحلية.

لكنَّ التأثيرات الأكثر تدميراً للرأسمالية الرقمية بالغة السرعة في النمو تقع على البيئة وفقراء العالم. ما يزال تصنيع بعض أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية الخاصة بنا يستخدم العمال بالسُّخرة. هذه الممارسات متجذرة بعمق لدرجة أنَّ شركة تدعى Fairphone، تأسست من الألف إلى الياء لصنع الهواتف "الأخلاقية" -لا تشمل عملية إنتاجها أي سخرة أو إساءة للعمال- وتسويقها على هذا الأساس، عرفت أنَّ هذه مهمة مستحيلة. (يشير مؤسس الشركة الآن، بكل أسف، إلى منتجات شركته على أساس أنَّها هواتف "أكثر أخلاقية" من غيرها).

في الوقت نفسه، فإنَّ التنقيب عن المعادن الأرضية النادرة، والمخلفات الناتجة عن التقدم التكنولوجي، يتسبب في تدمير البيئة التي يعيش فيها الإنسان، محوّلاً إياها إلى كومات متفرقة من النفايات السامة، التي يلتقطها الأطفال الريفيون وعائلاتهم، ويبيعون المواد القابلة للاستخدام منها مرة أخرى إلى المُصنّعين.

هل تخلف التكنولوجيا البشر على الأرض؟

هذه الحالة من الإنكار الخارجي للفقر والسموم لن تختفي؛ فقط "لأنَّنا نغطي أعيننا بنظارات الواقع الافتراضي، ونغمس أنفسنا في واقع بديل"، كما يضيف الكاتب. في الواقع، فإنه كلما تجاهَل البشر التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تفاقمت المشكلة. هذا بدوره يحفز المزيد من الانسحاب، والانعزالية، والخيال المروع، وكذلك المزيد من التقنيات وخطط الأعمال الباعثة على اليائس. هذه حلقة تغذي نفسها بنفسها.

ويضيف أنه كلما التزم البشر أكثر بهذه الرؤية، أصبح التعامل مع الإنسان على أنَّه سبب المشكلة، وأنَّ التكنولوجيا هي الحل. جوهر ما يعنيه أن يكون المرء إنساناً، هو أن يُعامَل أكثر، بناءً على أخطائه وليس صفاته.

تُعامَل التكنولوجيا دائماً على أساس أنَّها حيادية، أياً كانت التحيّزات المتضمنة فيها. وأي سلوك سيئ ينجحون في زرعه بداخلنا، هو مجرد انعكاس لجوهرنا الفاسد. فيبدو الأمر كما لو كان سبب كل مشاكلنا، هو طبيعة البشر البربرية المتوحشة، أو كما لو أنَّ الحل لمشكلة عدم كفاءة سائقي التاكسي المحليين، هو تطبيق جديد يتسبب في إفلاس السائقين البشريين، وأنَّ كل التناقضات بالنفس البشرية يمكن إصلاحها بواسطة تحديث للجينات أو الرقميات.

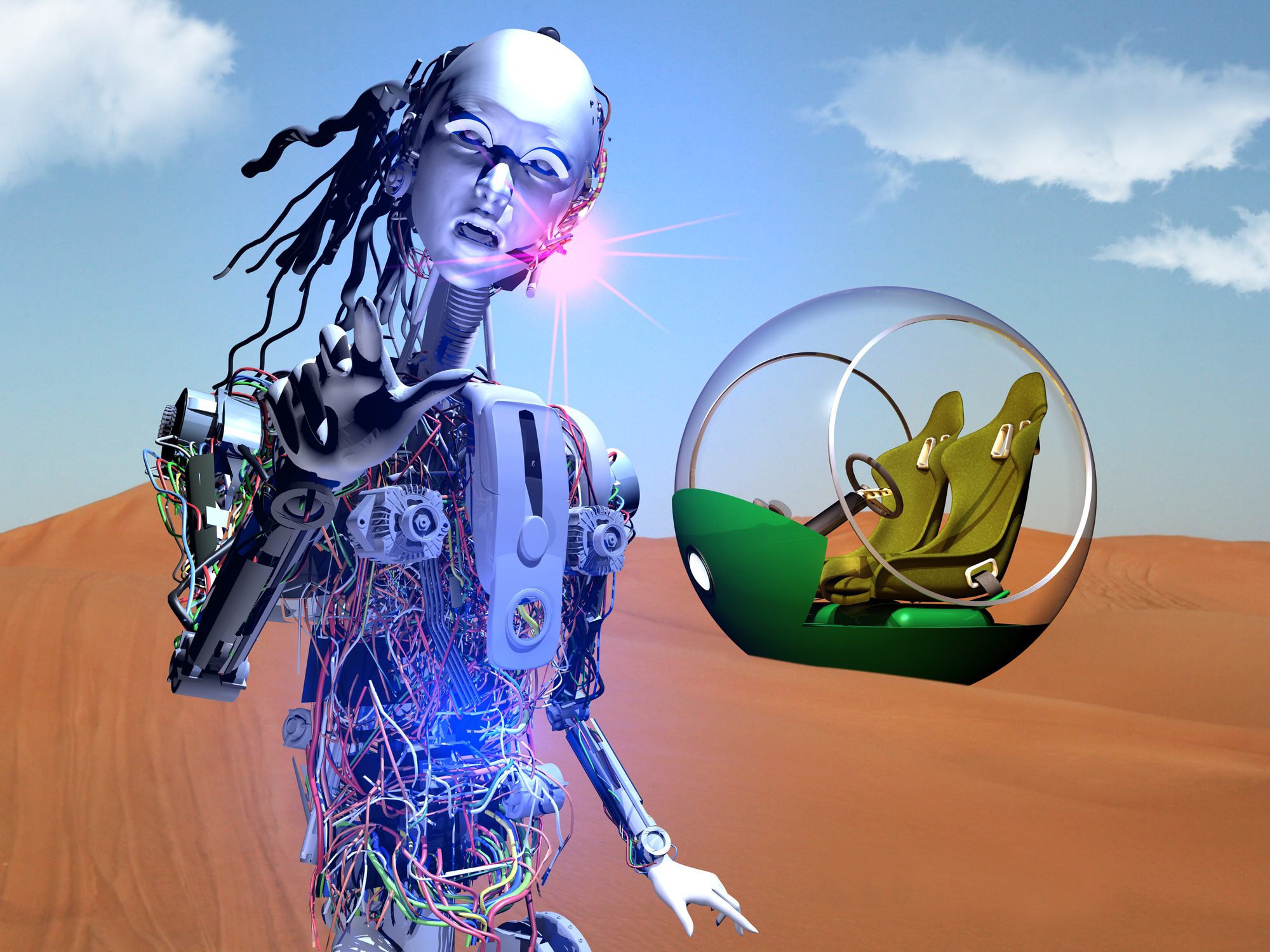

فطبقاً للأصول العقائدية لفكرة الـTechnosolutionist، أي إن التكنولوجيا لديها حل للمشاكل الاجتماعية المعقدة، فإنَّ ذروة المستقبل البشري ستكون عندما يستطيع البشر تحميل وعيهم على جهاز كمبيوتر، أو الأفضل من ذلك، عندما يتقبلون أنَّ التكنولوجيا ذاتها هي خليفة الجنس البشري الأكثر تطوراً.

تصوغ أفلام البشر وبرامجهم التلفزيونية هذه الأحلام. تُصوّر مسلسلات الموتى الأحياء عالَماً ما بعد كارثي، حيث يكون الناس لا يختلفون كثيراً عن "غير الأحياء"، ويبدو أنَّهم يعرفون هذا جيداً. الأسوأ من ذلك، أنَّ هذه المسلسلات تدعو المُشاهد إلى التعامل مع المستقبل كما لو كان إحدى مباريات التعادل الصفري بين البشر الباقين، يعتمد فيها نجاة مجموعة من البشر على هلاك مجموعة أخرى.

حتى في مسلسل Westword، الذي تُبنى أحداثه على رواية خيال علمي تسيطر فيها الروبوتات على مجريات الأمور، انتهى الموسم الثاني منه باكتشاف بالغ الأهمية؛ وهو أنَّ البشر كائنات أبسط، وأكثر توقعاً من الذكاء الاصطناعي الذي طوّروه. تعلمت الروبوتات أنَّ كل بشري يمكن تلخيصه في بضعة أسطر من الأكواد، وأنَّهم عاجزون تماماً عن اتخاذ أي قرار حر. في الحقيقة حتى الروبوتات بهذا المسلسل يرغبون في الهروب من أجسادهم، وتمضية الباقي من أعمارهم في برنامج محاكاة بالحاسوب.

تعتمد القدرة العقلية اللازمة لهذا النوع العميق من تبادل الأدوار بين الإنسان والآلة، كلياً، على افتراض ضمني بأنَّ البشر ليسوا ذوي فائدة، "هيا بنا نغيّرهم، أو نهرب منهم إلى الأبد".

ولهذا، فإنَّ مليارديرات يطلقون سيارات كهربائية إلى الفضاء، على اعتبار أنَّ هذا يتعدى كونه قدرة هذا الملياردير على الترويج لشركته. وحتى لو نجح عدد قليل من الناس في الوصول إلى سرعة الهروب، وبقوا على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى، في فقاعة ما على كوكب المريخ، على الرغم من عدم قدرتهم على الحفاظ على مثل هذه الفقاعة على الأرض- فإنَّ نتيجة التجربة التي تكلفت عدة مليارات من الدولارات لن تكون هروباً إنسانياً جماعياً، بقدر ما ستكون قارب نجاة للنخبة.