في عصر أحد الأيام المشمسة، وعلى بُعد مسافة ركلةٍ بالكرة من الملعب الوطني لكرة القدم في أوروغواي، كان 14 طفلاً في السابعة من عمرهم يلعبون الكرة في ملعبٍ وعر، وكانوا يتلقون التشجيع والهتاف من آبائهم وأمهاتهم الذين هم مُدرِّبوهم أيضاً والمسؤولون عن غسيل أغراضهم وتوفير الطعام لهم. كانت هذه المباراة تُعدُّ واحدةً من مئات المباريات التي تُقام في نهاية كل أسبوع ضمن برنامج Baby Football الوطني المُخصَّص لتنمية مهارات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوامٍ و13 عاماً. من بين خريجي هذا البرنامج اللاعبان الأوروغوايانيان لويس سواريز وإدينسون كافاني اللذان يُعدَّان من أفضل مهاجمي العالم كما جاء في تقرير نشرت مجلة The Economist البريطانية.

يقود سواريز وكافاني هجوم المنتخب الأوروغوياني في بطولة كأس العالم التي انطلقت في روسيا يوم الخميس 14 يونيو/حزيران. ويأتي المنتخب الأوروغوياني المُلقَّب بـ"السلستي" في المركز التاسع بقائمة المُرشَّحين للفوز بكأس العالم وفقاً لترشيحات مكاتب المراهنات، وإن تحقَّق ذلك، ستصبح هذه ثالث بطولة كأس عالم يفوز بها في تاريخه. ولم تفز أي دولةٍ بكأس العالم أكثر من ثلاث مراتٍ سوى البرازيل وألمانيا وإيطاليا، مع أنَّ عدد سكان أوروغواي البالغ 3.4 مليون نسمة أقل من عدد سكان العاصمة الألمانية برلين. وبالرغم من أنَّ مستوى أوروغواي لم يعد بالقوة التي كان عليها في أوائل القرن العشرين، لا يزال المنتخب يُحقِّق نتائج أفضل بكثير من المُتوقَّع وفقاً لحدود إمكانات البلاد. إذ قاد سواريز وكافاني المنتخب إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم 2010، وحققوا رقماً قياسياً بالفوز باللقب الخامس عشر في بطولة كوبا أميركا في عام 2011. وتُزيِّن صورهما متحف مونتفيديو الكروي إلى جانب بعض القمصان الممزقة والكؤوس اللامعة التي يعود تاريخها إلى القرن الماضي.

محاولات مضنية للسير على خطى أوروغواي

فإذا كان بإمكان دولةٍ صغيرة جداً مثل أوروغواي أن تكون ناجحةً جداً في كرة القدم، فلماذا تعجز بعض الدول الأكبر والأغنى عن ذلك؟ يبدو أنَّ هذا السؤال يُحيِّر الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يريد أن تصبح بلاده قوةً عظمى في كرة القدم بحلول عام 2050. وتتضمَّن خطته إنشاء 20 ألف مركز تدريبي جديد لتناسب الأكاديمية الأكبر لكرة القدم في العالم التي تأسست في مدينة غوانزو الصينية بتكلفة 185 مليون دولار. وكذلك أنفقت الإمارات العربية المتحدة وقطر مليارات الدولارات على شراء أندية أوروبية كبرى على أمل التعلُّم منها. وأنفقت المملكة العربية السعودية أموالاً لإرسال تسعة لاعبين سعوديين للاحتراف في الدوري الإسباني. وأنفق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي كان لاعب كرة قدم هاوياً أموالاً طائلة على ملاعب نادراً ما تمتلئ بالمشجعين. وحتى الآن، لم تستفد هذه الدول من الأموال التي أنفقتها؛ إذ فشل المنتخب الصيني في التأهُّل لكأس العالم 2018، بل وخسر أمام المنتخب السوري بهدفٍ مقابل لا شيء، وهي هزيمةٌ مُذِلَّة أثارت احتجاجاتٍ في الشوارع الصينية.

لماذا تفشل منتخبات دول بعينها في المنافسة

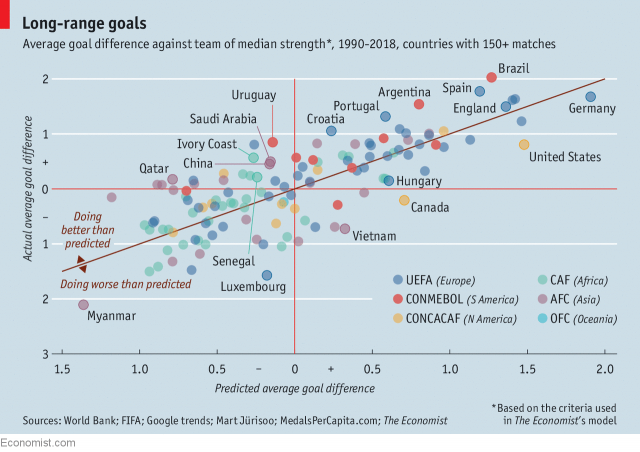

أعدَّت مجلة The Economist نموذجاً إحصائياً لتحديد السبب وراء بلوغ دولة ما مستوىً جيداً في كرة القدم. لا نهدف من هذا النموذج إلى التنبؤ بالفائز بكأس العالم في روسيا، وهو ما يمكن فعله على أفضل وجه برصد النتائج الأخيرة للفريق أو مستوى لاعبيه. لكننا نريد اكتشاف العوامل الأساسية الاقتصادية والرياضية التي من شأنها تحديد مواهب كرة القدم التي يتمتَّع بها بلد ما، وتحديد السبب وراء تجاوز بعض البلاد التوقُّعات أو تحقيق تحسُّن سريع. نحن نجمع نتائج جميع المباريات الدولية منذ عام 1990 ونرى أي المُتغيِّرات ترتبط بفرق الأهداف بين الفرق.

بدأنا بعلم الاقتصاد. إذ كشف ستيفان زيمانسكي، الخبير الاقتصادي في جامعة ميشيغان الأميركية، الذي أنشأ نموذجاً مشابهاً، أنَّ الدول الأغنى تميل إلى أن تكون أكثر رياضية. هناك الكثير من نجوم كرة القدم الذين انتقلوا من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش، لكن الناشئين في مناطق فقيرة يواجهون أكبر العقبات. إذ يضطر المُدرِّبون في السنغال إلى معالجة بعض اللاعبين من الديدان وإطعامهم قبل أن يُدرِّبوهم، ويعتقد أحد المسؤولين أنَّ الملاعب العشبية غير متوافرة إلَّا في ثلاثة أماكن فقط بالبلاد. لذا أدرجنا إجمالي الناتج المحلي لكل فرد في نموذجنا.

ثم حاولنا تقدير شعبية كرة القدم، في عام 2006، طلبت الفيفا، وهي الهيئة الحاكمة لتلك الرياضة، من الاتحادات الوطنية تقدير عدد الفرق واللاعبين من أي مستوى. وأضفنا حسابات السكان لتوضيح إجمالي معدل المشاركة. كذلك ألحقنا هذه التخمينات بمزيدٍ من البيانات الحديثة مثل عدد المرات التي بحث فيها الناس عن كرة القدم على موقع جوجل بين عامي 2004 و2018، مقارنةً برياضاتٍ جماعية أخرى مثل الرغبي، والكريكت، وكرة القدم الأميركية، والبيسبول وكرة السلة، وهوكي الجليد. تحظى كرة القدم بـ90% من اهتمام سكان إفريقيا مقارنة بـ20% من اهتمام سكان أميركا و10% من اهتمام سكان جنوب آسيا الذين يعشقون رياضة الكريكت. وللإلمام بمستوى الحماسة والإنفاق الوطنيَّين على الرياضات عموماً، أدرجنا أيضاً الميداليات الأوليمبية التي يفوز بها كلُّ شخص.

وبعد ذلك أدرجنا ميزة لعب الفريق على أرضه وبين جماهيره، التي تجعله يسجل نحو 0.6 هدف في كل مباراة، ثم انتقلنا إلى قوة الفريق الخصم، إذ يحصل منتخب بيرو على نقاطٍ إضافية مقابل اللعب في أغلب الأحيان ضد فرقٍ تؤدي أداءً أفضل من المُتوقَّع على سبيل المثال. وفي النهاية، لتقليل التأثير المُحرِّف الناتج عن وجود بعض الدول الضعيفة البائسة مثل جزر كايمان وبوتان، قلَّصنا النتائج لتقتصر فقط على الـ126 دولة التي لعبت على الأقل 150 مباراة منذ عام 1990.

يشرح النموذج 40% من التباين في متوسط فرق الأهداف لتلك الفرق. لكنَّ ذلك يترك الكثير من العناصر الخارجة عن هذا الإحصاء. وكانت الأوروغواي من بين أبرز هذه العناصر، إذ نجحت في إحراز هدف تقريباً في كل مباراة وهو أداء أفضل من المُتوقَّع. وجاءت بعدها البرازيل والبرتغال وإسبانيا. وحققت كل من دول غرب إفريقيا وشبه جزيرة البلقان أداءً متفوقاً أيضاً.

قدرات ضعيفة ومحاولات مستمرة

للأسف بالنسبة للحكومات المستبدة الطموحة، تشير البيانات إلى أن الصين ودول الشرق الأوسط حقَّقَت أداءً أعلى من قدراتها الضعيفة. تسيطر رياضة الكريكت على عمليات البحث في جوجل في دول الخليج (لا شك أنها في صورةٍ متزايدة نظراً إلى أنَّ العمال المهاجرين من جنوب آسيا يحبونها). شارك 2% فقط من الشعب الصيني في كرة القدم عام 2006، وفقاً للفيفا، مقارنة بـ7% في أوروبا وأميركا الجنوبية. نجحت الصين ودول الشرق الأوسط من حين لآخر في التأهل لكأس العالم، ولكن لم يفز أحد منهم في البطولة منذ عام 1998.

تتمثَّل نتيجة النموذج الأكثر تزكية في أن الجزء الذي من شأنه تحقيق النجاح لا يخضع للسيطرة المباشرة لمديري كرة القدم. فهؤلاء الموجودون في إفريقيا لا يمكنهم رفع الفقر قليلاً عن بلادهم. بينما يكافح الآسيويون لتحقيق الشعور بالإثارة تجاه الرياضة. إن حصة كرة القدم في عمليات البحث على جوجل آخذة في التزايد في الصين بينما تتراجع في المملكة العربية السعودية.

مع ذلك، يمكن للمسؤولين الذي يراودهم حلم الفوز بكأس العالم تعلُّم أربعة دروس من الدول التي تحسَّنَت والأخرى التي خرجت عن الإحصاء في النموذج. أولاً، تشجيع الأطفال على التطوُّر بطريقةٍ إبداعية. ثانياً، عدم إسقاط الناشئين الموهوبين من الحسابات. ثالثاً، تحقيق أقصى استفادة من الشبكة العالمية واسعة النطاق لكرة القدم. ورابعاً، الاستعداد السليم للبطولة نفسها.

مفتاح التميز.. الطفولة

لابد من البدء منذ مرحلة الطفولة. فالدرس المستفاد الواضح من أوروغواي هو الوصول إلى أكبر عددٍ ممكن من الأطفال القادرين على ركل الكرة من أجل تطوير مهاراتهم الفنية. ويريد شي جين بينغ أن تُدرَّس كرة القدم في 50 ألف مدرسة بالصين بحلول عام 2025. ويمكن للصين أن تُجرِّب شيئاً مثل "مشروع 119″، وهو عبارة عن برنامجٍ تدريبي طوال اليوم مُخصَّص للأطفال ساعد على الارتقاء بالصين إلى قمة قائمة الميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008. وقال جوناثان ويلسون رئيس تحرير مجلة Blizzard التي تغطي كرة القدم في جميع أنحاء العالم إنَّ المشكلة تكمن في أنَّ التدريب بلا هوادة "من شأنه تضييع نقاط الضعف الصغيرة القابلة للتحسُّن التي تصنع العباقرة". إذ تدرَّب لاعبو ألمانيا الشرقية بجدٍّ أكبر من ألمانيا الغربية، لكنَّهم تأهلوا للبطولات الكبرى مرة واحدة فقط.

لا تقتصر الحيلة على جعل الكثير من الأطفال يلعبون الكرة، بل أيضاً في ترك المساحة لهم للتطوُّر بإبداع، ويفعل الأطفال ذلك في الكثير من البلدان بتعليم أنفسهم. إذ استطاع جورج وايا الرئيس الليبيري الذي كان أفضل المهاجمين الأفارقة في الماضي، أن يتقن مهارة التسديد باستخدام كرةٍ قماشية في حي مليء بالمستنقعات. بينما ساهمت لعبة كرة الصالات -وهي لعبة خماسية بكرة صغيرة تتطلَّب مهاراتٍ فنية رائعة- في صقل مهارات كبار لاعبي أميركا اللاتينية وشبه الجزيرة الإيبيرية، بدءاً من بيليه ودييغو مارادونا وصولاً إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار وأندريس إنييستا. وكان زين الدين زيدان أعجوبةً من العجائب الفرنسية الكثيرة الذين تعلَّموا لعب كرة القدم في الشوارع أو ballon sur bitume بالفرنسية. أُجرِيَت تجربةٌ تنطوي على طلب اللاعبين التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك في مقطع فيديو، كانت النتيجة أن أفضل اللاعبين أداءً أمضوا وقتاً أطول في اللهو بين سن السادسة إلى العاشرة. ووجدت دراسةٌ أخرى أن القدرات الأكاديمية التي انتهى بها المطاف بإبرامِ عقود قد أهدرت عدد ساعات أكبر من التدريب غير الرسمي في عهد الطفولة.

تتلاشى تلك الفرص في الدول الغنية. إذ قال مات كروكر رئيس قسم تطوير اللاعبين في الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إنَّ الآباء الآن يرفضون ترك أولادهم في الشوارع خوفاً عليهم من المعاملة السيئة. وترفع الكثير من عقارات الإسكان الاجتماعي لافتات تحظر لعب الكرة في الشارع. لكنَّ ديلي ألي، المهاجم الإنكليزي الماهر، يتميز بأنَّه لاعب استثنائي لأنه تعلَّم الكرة داخل ما أطلق عليه "قفصٌ شبكي من حديد التسليح". وقال غوس هيدينك المُدرِّب الهولندي الذي درَّب عدة منتخبات مثل هولندا وكوريا الجنوبية وأستراليا وروسيا وتركيا إنَّ التحدي يكمن في "تنظيم لعب الشوارع عبر إدخاله إلى النوادي".

ألمانيا فوق الجميع

فعل الاتحاد الألماني لكرة القدم ذلك بحماس. ففي مطلع القرن الحالي، أدرك الاتحاد أنَّ اللاعبين الألمان الأقوياء يعانون أمام الفرق الدفاعية. ويعتقد النموذج الذي أنشأناه أنَّ المنتخب الألماني المُلقَّب بالمانشافت ينبغي أن يتفوق على جميع المنتخبات الأخرى في ظلِّ ثروة ألمانيا وعدد اللاعبين الهائل الذي تمتلكه، ونقص الرياضات التنافسية الأخرى. ولكن بين عامي 1990 و2005، كان مُعدَّل ألمانيا التهديفي في المباراة الواحدة أقل من المُتوقَّع بـ1/3 هدف.

لذا جدَّد الاتحاد الألماني نهجه؛ إذ أنفقت الأندية الألمانية نحو مليار يورو (1.2 مليار دولار) على تطوير أكاديميات الشباب منذ عام 2001 لتلبية 250 معياراً على مستوى البلاد. والآن، صار الشباب يخضعون لضِعف الجرعات التدريبية ببلوغ عامهم الثامن عشر. بيد أنَّ الجلسات التدريبية تُركَّز تركيزاً كبيراً على الإبداع في البيئات العشوائية. ويتضمَّن أحد التدريبات قفصاً آلياً يرمي الكرات من زوايا مختلفة إلى اللاعب ليسيطر عليها ويُمرِّرها. وقال رافاييل هونيغشتاين، الكاتب الكروي الألماني، في إحدى كتاباته إنَّ اللاعبين الألمان الذين فازوا بكأس العالم في عام 2014 تعلَّموا عبر "تدريبٍ منهجي لِلَّعب بموهبةِ وخيالِ "لاعبي كرة الشوارع" المُمَيَّزين الذين يشغلون دوماً مخيلة المواطنين الكبار في ألمانيا". ويعتقد نموذجنا أنَّه منذ عام 2006، يؤدي المنتخب الألماني أفضل أداء مُتوقَّع منه تقريباً.

حذت إنكلترا الحذو نفسه، وأصلحت برنامجها الخاص بالشباب في عام 2012. وأوضح كروكر أنَّ اللاعبين يُشجَّعون على المجازفة والتفكير بأنفسهم. ولطالما تميَّزَت الأندية الإسبانية بهذا الأمر، عبر التدرُّب اللانهائي على تمرير الكرة بين عدة لاعبين بينما يحاول لاعبٌ آخر وسطهم قطع التمريرة. لكنَّ المنتخب الإنكليزي تحت 17 عاماً، الذي هزم نظيره الإسباني بخمسة أهداف مقابل هدفين في نهائي بطولة كأس العالم التي أُقيمت العام الماضي 2017، تفوَّق على خصمه. وقال كروكر إنَّهم ابتكروا تكتيكاتهم الخاصة، بمساعدةٍ إدارية بسيطة. وفاز المنتخب الإنكليزي تحت سن 20 عاماً بكأس العالم أيضاً.

وقال هيدينك إنَّ المنتخب الكوري الجنوبي كان يفتقر إلى هذه الثقة بالنفس. فحين تولَّى هيدينك تدريب المنتخب في عام 2001، كان المنتخب يؤدي بالفعل أداءً أفضل من المُتوقَّع بالنسبة لتوقُّعات نموذجنا المنخفضة نظراً إلى معدل مشاركته الذي بلغ 2%. لكنَّ هيدينك اعتقد أنَّ مسؤوليته أُعيقَت بسبب الخوف من ارتكاب الأخطاء. وقال: "اكتشفت العديد من اللاعبين المُبدعين المغمورين". ووصل المنتخب الكوري الجنوبي إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم 2002 ببعض المساعدة من القرارات التحكيمية الخاطئة، ليصبح أول منتخب من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية يصل إلى هذا الدور منذ عام 1930.

ويتمثَّل الدرس الثاني للمسؤولين الطموحين في ضمان عدم تجاهل الناشئين الموهوبين. إذ أدرك الاتحاد الألماني لكرة القدم أنَّ كشَّافة الأندية يتجاهلون الكثير من الناشئين، لذا أنشأ 360 مركزاً إقليمياً إضافياً لأولئك الناشئين الذين فاتتهم الفرصة. وكان أحد هؤلاء الناشئين هو اللاعب الألماني أندريه شورله الذي صنع هدف الفوز بكأس العالم في عام 2014. ولاحظ هيدينك في كوريا الجنوبية أنَّ بعض أفضل الناشئين يلعبون في الجيش أو الجامعات حيث لم يرهم الكشافة المحترفون في بعض الأحيان.

روسيا استضافت كأس العالم.. لكنها دون مستوى المنافسة

وحين تقَّدمت روسيا في عام 2010 بطلبٍ لاستضافة بطولة كأس العالم 2018، ناشد هيدينك رؤساءه آنذاك -حين كان يُدرِّب المنتخب الروسي- إنشاء برنامج استكشافي على مستوى البلاد ولكن دون جدوى. وتراجع مستوى المنتخب الروسي منذ ذلك الحين؛ إذ فشل في الفوز بأي مباراة في كأس الأمم الأوروبية التي أُقيمت في عام 2016. ويُعَد معدل أعمار لاعبي المنتخب الروسي من بين الأكبر في كأس العالم 2018. وقد أضر قصر النظر ذلك بأميركا أيضاً، التي فشلت في التأهل لكأس العالم 2018. ويعتقد نموذجنا أنَّ المنتخب الأميركي ينبغي أن يكون واحداً من المنتخبات الأقوى في العالم، حتى مع الأخذ في الاعتبار الشعبية الجارفة للرياضات الأخرى مثل البيسبول وكرة السلة. لكنَّ عدداً قليلاً من اللاعبين يتلقون تدريباً حقيقياً في نظام الكُليات المُخصَّص للهواة، ولا يمكن ترقية اللاعبين الذين لا يلعبون في الدوري الأميركي الممتاز لكرة القدم من الأقسام الأدنى.

يُعَد إنشاء برامج مركزية في الدول الصغيرة أسهل من إنشائها في الدول الكبيرة؛ إذ أنَّ نتائج كل فريق أوروغوياني في برنامج Baby Football تُسجَّل في قاعدةِ بياناتٍ وطنية. ودرَّبت آيسلندا -التي تأهلت لكأس العالم 2018 مع أنَّ عدد سُكَّانها يبلغ نحو 330 ألف نسمة فقط وليس لديها سوى 100 رياضي محترف متفرغ- أكثر من 600 مُدرِّبٍ للعمل مع الأندية الصغيرة. ومنذ عام 2000، أنشأت آيسلندا 154 ملعباً صغيراً بأنظمة تسخين تحت الأرض لمنح كل طفل فرصة اللعب تحت إشراف المسؤولين عن الكرة في البلاد. لكنَّ مثل هذه البرامج غير قابلة للتطبيق في إفريقيا. إذ قال عبد الله سار، مُدرِّب منتخب السنغال السابق، إنَّ مجموعة المواهب ضخمة لكنَّها غير مستغلة تقريباً؛ فالأموال التي يُمكن إنفاقها على الكشَّافة تُبدَّد على المسؤولين. وفي إهدارٍ واضح للموارد النادرة، أرسلت السنغال 300 مسؤولٍ إلى روسيا رفقة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العالم الحالية.

بلجيكا تصيد الأفيال بطريقةٍ غير شرعية

ومع ذلك، فقد أخذت دول غرب إفريقيا بنصيحتنا الثالثة بالاستفادة من الشبكة العالمية الرياضية. وتقع دول غرب أوروبا في مركز هذه الشبكة لأنَّها تضم أغنى الأندية حيث يتلقى اللاعبون أفضل تدريب. إذ صدَّرت ساحل العاج -التي فشلت في التأهل لكأس العالم هذه المرة لكنَّها تعد من أقوى المنتخبات الإفريقية- جيلاً من النجوم الشباب إلى نادي بيفيرين البلجيكي. وتوهَّج الكثيرون منهم لاحقاً في الدوري الإنكليزي الممتاز. وحين فاز المنتخب السنغالي في كأس العالم 2002 على نظيره الفرنسي -الذي كان حامل اللقب آنذاك- كان جميع اللاعبين في قائمة المنتخب السنغالي قد لعبوا في أندية فرنسية باستثناء لاعبين فقط.

كان بإمكان السنغال استخدام مواردها بفعاليةٍ أكبر. إذ كان اللاعب باتريك فييرا الذي ترك العاصمة السنغالية داكار وسافر إلى فرنسا في الثامنة من عمره يلعب في صفوف فرنسا القوة الاستعمارية السابقة. وكان واحداً من العديد من الفرنسيين المهاجرين من أصول إفريقية الذين فازوا مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم في عام 1998. ولم يتصل به وطنه السنغال قط. واليوم، صارت السنغال أذكى بشأن توظيف المهاجرين السنغاليين الذين يرحلون عنها، إذ اختارت تسعة لاعبين سنغاليين مولودين في دول أجنبية للمشاركة في صفوفها في بطولة كأس العالم الحالية. ويعتقد نموذجنا أنَّ المعدل التهديفي للسنغال ازداد بنحو 0.4 هدف في المباراة منذ عام 2002 مقارنةً بما كان عليه قبل ذلك العام.

وتُشير مؤسسة 21st Club الاستشارية في مجال كرة القدم إلى أنَّ دول البلقان من بين بقية الدول الأوروبية تُصدِّر أعلى نسبةٍ من اللاعبين إلى دورياتٍ أوروبية أقوى. ومنذ عام 1991، حين نالت كرواتيا صاحبة الـ4 ملايين نسمة استقلالها، لم يصل أيٌّ من أنديتها إلى أدوارٍ متقدمة في دوري الأبطال الأوروبي الذي يُعَد أبرز منافسةٍ تجمع الأندية أوروبية. بيد أنَّ الأندية الكرواتية باعت الكثير من اللاعبين لأندية ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وإيه سي ميلان، وكان هؤلاء اللاعبين قد قادوا المنتخب الكراوتي إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم 1998. ويعتقد ويلسون أنَّ عمليات تصدير اللاعبين يمكن أن تصبح مستمرةً بالطريقة ذاتها إلى الأبد، إذ قال: "حالما يُبلي أحد الفرق بلاءً حسناً في كأس العالم، ويؤدي بعض لاعبيه أداءً جيداً، ترغب جميع الأندية في شرائهم".

تسويق اللاعب مسؤولية الدولة

لكنَّ بعض الدول أقل مهارة في تسويق لاعبيها. ففي السنوات الخمس عشرة الماضية، تفوَّق ناشئو المنتخب المكسيكي تحت سن 17 عاماً على أداء نظرائهم في البرازيل والأرجنتين وأوروغواي. لكنَّ ثُلث اللاعبين في المنتخب المكسيكي الأول يلعبون في الدوري المكسيكي، مقارنةً بلاعبين أو ثلاثة فقط في المنتخبات الثلاثة الأخرى -البرازيل والأرجنتين وأوروغواي- يلعبون في دوريات بلادهم المحلية. وقال دينيس دي كلويز مدير منتخبات الشباب في الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إنَّ المغتربين المكسيكيين يعززون معدلات المشاهدة والعائدات الخاصة بالأندية المحلية التي تتمكن من دفع رواتب عالية بما يكفي لإبقاء اللاعبين الموهوبين في البلاد بدلاً من المخاطرة بإرسالهم إلى دورياتٍ أوروبية متواضعة. وهذا التحيُّز المحلي يُفسِّر لماذا يُعَد المنتخب المكسيكي واحداً من قلةٍ من منتخبات أميركا الجنوبية التي تحقق أداءً كالمُتوقَّع منها تماماً، ولا تحقق أداءً أفضل منه.

ولا يُمثِّل تصدير اللاعبين السبيل الوحيد للاستفادة من الخبرة الأجنبية. إذ قال ويلسون إنَّ نسبةً كبيرة من تعليم كرة القدم في أميركا الجنوبية جاءت من بعض المُدرِّبين اليهود الذين هربوا من أوروبا في ثلاثينيات القرن العشرين. واليوم، هناك حلقةٌ مستهلكة من المُدرَّبين العالميين المُحنَّكين أمثال هيدينك، الذي كان من بين أوائل مدربي ريال مدريد السابقين الذين عملوا في آسيا والبالغ عددهم 12 مُدرِّباً. بيد أنَّ زيمانسكي أوضح أنَّ هناك قلةً من المدربين القادرين على فعل الكثير لتحسين أداء الفرق المتواضعة. ويعتقد كذلك أنَّ المنتخبات من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية ليست أقرب إلى اللحاق بركب منتخبات هاتين القارتين ممَّا كانت عليه قبل 20 عاماً. وتُشير البيانات إلى أنَّ أداء المنتخب الكوري الجنوبي تراجع قليلاً منذ عام 2002 عمَّا كان عليه قبل ذلك العام.

ويعتقد زيمانسكي أنَّ هذه الدول تشهد نوعاً من "مصيدة الدخل المتوسط" الكروية، حيث سرعان ما تنسخ الاقتصادات النامية التقنيات من الدول الغنية لكنَّها تفشل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. فالمُدرِّب الذكي قد ينجح في جلب بدعٍ تكتيكية جديدة، لكنَّه لا يستطيع إنتاج جيلٍ من الشباب المبدعين. ويقال إنَّ الصين تدفع للمُدرِّب الإيطالي مارتشيلو ليبي -الذي قاد المنتخب الإيطالي إلى الفوز بكأس العالم في عام 2006- 28 مليون دولار سنوياً. ولكن إذا لم يُدعَم ليبي بالمدربين الشباب والكشَّافة الذين يكافئون اللعب البارع وجيلٍ من الناشئين الذين يحبون كرة القدم، سيُهدَر هذا المال.

أصعب القرارات تتعلق بأقدام اللاعبين

أمَّا نصيحتنا الأخيرة فهي الإعداد الصحيح لكأس العالم نفسه. وبالنسبة للدول المبتدئة، تيقَّنوا من قدرتكم على تحمُّل تكاليف هذا الإعداد. ففي عام 2014، جلبت غانا 3 ملايين دولار من المكافآت غير المدفوعة عن طريق البريد من أجل تجنُّب إضراب بعض اللاعبين، بينما قاطع لاعبو المنتخب النيجيري إحدى الحصص التدريبية بسبب مشكلةٍ تتعلق برواتبهم. ولم يتلقَ فابيو كابيلو المُدرِّب السابق لمنتخب روسيا راتبه البالغ 11 مليون دولار على مرِّ أشهر بعد انهيار الروبل الروسي. ويُعَد التحكُّم في سياسة غرفة خلع الملابس أمراً أكثر تعقيداً؛ إذ تحدَّث بعض اللاعبين الفائزين بكأس العالم مع منتخبي إسبانيا وألمانيا عن أهمية تحطيم العُصَب التي تضم لاعبين يلعبون في نادٍ بعينه، والتخلُّص من النجوم الذين لا يناسبون تكتيكات الفريق.

تتعلَّق أصعب القرارات بأقدام اللاعبين؛ إذ يمتلك المنتخب الإنكليزي سجلاً مُخزياً في تسديد ركلات الجزاء الترجيحية على مرَّ التاريخ، وقد خسر ستاً من أصل سبع مباريات انتهت بركلات الترجيح في البطولات الكبرى. وتُظهِّر تحليلاتٌ مُزوَّدة بالفيديو أنَّ اللاعبين الذين يهرعون إلى الكرة قبل تسديد ركلة الجزاء أكثر ميلاً إلى إهدارها، وجديرٌ بالذكر أنَّ الشعب الإنكليزي على وجه الخصوص يتسم بالتسرُّع. لذا فإنَّ ناشئي المنتخب الإنكليزي تحت سن 17 عاماً الذين فازوا بإحدى المباريات التي انتهت بركلات الجزاء الترجيحية في كأس العالم تحت سن 17 عاماً تدرَّبوا قبل البطولة على إبطاء سرعتهم قبل تسديد الكرة في ركلات الجزاء.

تكمن لعنة كأس العالم وبهجتها في اعتماد عقودٍ زمنية من التخطيط على تفاصيل صغيرة؛ إذ يمكن لأي بلدٍ أن يُخطِّط بدقةٍ كبيرة للفوز بالبطولة ولكن يصطدم بحظٍ عاثر يتمثَّل في ارتطام كرةٍ بالقائم أو قرار تحكيمي خاطئ. وقال ويلسون: "إذا حدث خطأٌ ما، سيريد الجميع تمزيق الخطة". بيد أنَّ المشاهدين يرون أنَّ هذه العشوائية تمنح بصيصاً من الأمل. ولا تزال منتخبات آسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية هي الطرف الأضعف في الساحة الكروية العالمية، ولكن كان من المُفتَرَض أن تُحقِّق مسيراتٍ رائعة للغاية مثل مسيرة المنتخب الكوري الجنوبي في كأس العالم 2002. وتعتقد مؤسسة 21st Club أنَّ هناك احتمالاً بنسبة 25% لظهور بطلٍ جديد في النسخة الحالية من كأس العالم. وعلى مرِّ شهرٍ واحدٍ مُفعَم بالإثارة المُسكِرة، سينسى المُشجِّعون في جميع أنحاء العالم سنوات الألم، ويومنون بأنَّ كتب تاريخ بلادهم -مثل تلك الموجودة في متحف مونتفيديو الأوروغوياني- قد تكون على وشك إضافة فصلٍ جديد من فصول المجد إلى صفحاتها.