مثلت عملية "طوفان الأقصى" حدثاً استثنائياً في الصراع العربي-الإسرائيلي وفي تاريخ المقاومة الفلسطينية. فالعملية التي أطلقتها "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس" في هجوم متعدد الجبهات على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة المحاصر منذ عام 2006 هي الأولى من نوعها التي يأخذ فيها الطرف الفلسطيني زمام المبادرة ويشن عملية بهذا الاتساع على الطرف الإسرائيلي.

مفاجآت العملية كثيرة؛ فمن توقيتها الذي فشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفوقها الأمني والمعلوماتي في توقعه؛ إلى حجم الخسائر الكبير واللا معهود في الطرف الإسرائيلي والذي يعد بالمئات بين جرحى وقتلى؛ إلى العدد غير المتخيل من الأسرى الذين تمكنت الفصائل الفلسطينية من اعتقالهم؛ إلى تأخر الجيش الإسرائيلي في لملمة قواته المبعثرة وإعادة تسلم زمام المبادرة؛ إلى الصور السريالية للمواطنين الفلسطينيين وهم يعبرون الحدود باتجاه الداخل الفلسطيني، المفاجآت هي سيدة المشهد! وكما يبدو فإن عملية طوفان الأقصى، التي ما زالت في أيامها الأولى، ما زالت حبلى بالمفاجآت.

لكن في مقابل "المفاجآت" على الأرض والتطورات اللا مسبوقة على الصعيد الميداني والعملياتي، جاء الرد السياسي من الأطراف الإقليمية والدولية ضمن ذات السياق المعهود الذي أنتج الأزمة الحالية ويستمر في تغذيتها.

فعملية طوفان الأقصى هي نتيجة طبيعية لفشل المقاربات الدولية والإقليمية تجاه القضية الفلسطينية. ففضلاً عن فشل إيقاف الاحتلال الإسرائيلي والعجز عن تطبيق أي من عشرات قرارات مجلس الأمن، فشلت الأطراف الإقليمية والدولية في التعامل مع قطاع غزة وحماس التي تدير القطاع منذ عام 2006. فالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كانت أول من حاصر حكومة حماس التي فازت في انتخابات 2006 ورفضت التعامل معها، هذا على الرغم من أنهم كانوا وراء الدفع باتجاه عقد الانتخابات الفلسطينية البرلمانية وقتها. ثم استمرت الأطراف الإقليمية والدولية بتغذية الانقسام الفلسطيني وتعميق الحصار على غزة من خلال دعم طرف ضد آخر وتعميق الشرخ الفلسطيني، تاركة سكان القطاع الذين قارب عددهم على المليونين يعيشون تحت ظروف "غير صالحة للحياة" وفق توصيف الأمم المتحدة نفسها.

ولم يتوقف الأمر عند الحصار والتضييق على القطاع، بل شنت إسرائيل أكثر من 5 حروب على غزة منذ انسحابها من القطاع في عام 2005، هذا دون ذكر عمليات القصف والاغتيالات والتغولات المحدودة. وبالتوازي مع ذلك عملت الأطراف الإقليمية والدولية على تجريد حماس والقطاع سياسياً ومنعه حتى من تحصيل أي من الإنجازات أو حتى بعض الانفراجات بعيد الحروب التي خاضها مع إسرائيل والتي فشل جيش الاحتلال خلالها في تحقيق أهدافها، فاحتكرت مصر عملية الوساطة بين حماس والجانب الإسرائيلي ضمن مقاربة أمنية محددة. وتم منع حماس من ممارسة أي دور سياسي أو تحقيق أي إنجاز لقطاع غزة وسكانه الذين عانوا من الحروب المتتابعة في ظل احتكار السلطة الفلسطينية للتمثيل الفلسطيني.

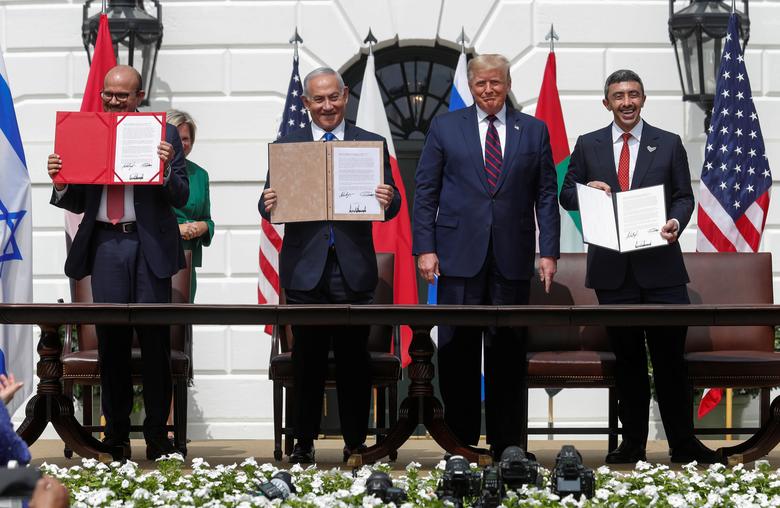

حالة التجاهل الإقليمية والدولية للقطاع، ومحاولات تجريده سياسياً، والتغافل عن الأسباب التي أدت وتؤدي لاشتعال القطاع من جديد، أخذت بعداً جديداً مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب التي عملت على "فرض السلام" في الشرق الأوسط من خلال ما يعرف باسم الاتفاقات الإبراهيمية، والتي تمثل استجابة لمصالح إسرائيل في التطبيع المجاني دون النظر إلى دوافع الصراع أو تطلعات الشعب الفلسطيني، وفي تجاوز لأي منطق سياسي سوى منطق الانتهازية. السياسة التي استمر بها الرئيس الحالي جو بايدن، الذي صرح مستشاره للأمن القومي مؤخراً بأن منطقة الشرق الأوسط تمر بأكثر مراحلها استقراراً خلال عقدين! تم وضع الملف الفلسطيني في الدرج باسم الاستقرار المزعوم، وظن اللاعبون الإقليميون والدوليون أنه يمكن تجاوز الملف وحساسياته وبناء جسور في العلاقات بين تل أبيب والعواصم العربية تقفز فوق معاناة الشعب الفلسطيني.

هذا التفكير "التعاقدي" الذي يقفز فوق الحقائق أصبح هو طرز السياسة البينية في المنطقة، فتم اقتباسه وتطبيقه أيضاً في سوريا، من خلال المبادرة العربية للسلام مع النظام السوري والتي قفزت على كل الوقائع على الأرض وافترضت إمكانية تطبيق "سلام" مع النظام المتآكل من خلال الاستجابة لاحتياجات العواصم العربية الأمنية في مكافحة الكبتاغون لا لمعاناة الشعب السوري لعقود. لكن ما حدث في السويداء وما زال مستمراً منذ أسابيع ذكر اللاعبين الإقليميين والدوليين أن الانتهازية ليست سياسةً وأن الاستقرار لا يمكن أن يأتي دون أخذ تطلعات الشعوب وتحركاتها بعين الاعتبار، ولو شكلياً.

وبالعودة لفلسطين، فمن الواضح أن عملية طوفان الأقصى قد أعادت ثقل الملف إلى الميدان، وأثبتت للاعبين أنه لا يمكن تجاوز تفاصيل القضية الفلسطينية، وحساسيتها، ولاعبيها، لعقد اتفاقيات عابرة للعواصم، تتجاهل حتى التطرق لحقوق الشعب الفلسطيني ولو دبلوماسياً.

لكن في المقابل، لا يبدو أن الرسالة قد وصلت. أو بالأحرى لا يبدو صانعو القرار معنيين بهذه الرسالة. فقد خرجت العواصم الأوروبية والاتحاد الأوروبي ليتحدثوا عن حق إسرائيل المطلق في الدفاع عن النفس في تشجيع ضمني لإسرائيل للمضي قدماً في محاولة "إعادة تأسيس الردع" والذي لن يكون إلا من خلال تدمير القطاع وقتل الفلسطينيين. أما الإدارة الأمريكية فلم يكتفِ رئيسها الباحث عن ولاية جديدة وهو في أواخر العمر من الاتصال بنتنياهو مرات عديدة، وتقديم الدعم علناً وسراً وبياناً وإيماءً، بل قررت واشنطن أيضاً أن ترسل حاملة طائرات لشواطئ المتوسط لدعم إسرائيل وتأسيس الردع الذي أثبتت الحرب الأخيرة أنه لا يتأسس بالقوة العسكرية الصرفة. كما صرحت بعض المصادر بأن الإدارة الأمريكية تبحث في كيفية استمرار مسار التطبيع السعودي-الاسرائيلي!

ردة الفعل الدولية على العملية حتى الآن تشير إلى أن الفجوة بين الميدان وطاولة السياسة ستزداد وبأن اللاعبين الدوليين وتحديداً الولايات المتحدة ستستمر في محاولة "فرض الحلول" اللاسياسية. زيادة الفجوة ستزيد من تراكم العنف واحتماليات انفجاره عاجلاً أم آجلاً.

فهل من عودة لمنطق السياسة والحلول الدبلوماسية، على علاتها؟!

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.