لو كتبتَ "مصطفى أغا" في محرك البحث جوجل ستظهر لك صفحات ومرئيات كثيرة للمذيع الشهير، مقدم برنامج الحلم، الذي سترسل له كلمة "حلم" وتفوز بالملايين.

لكنك لن تجد أي شيء عن بطل قصتنا، والذي لو صادفته- خاصةً لو كنت ثرياَ أجنبياً- فلن تفوز بمجرد ملايين، قد يصل الأمر أن تسجل أهم بردية طبية في التاريخ الفرعوني كله باسمك.

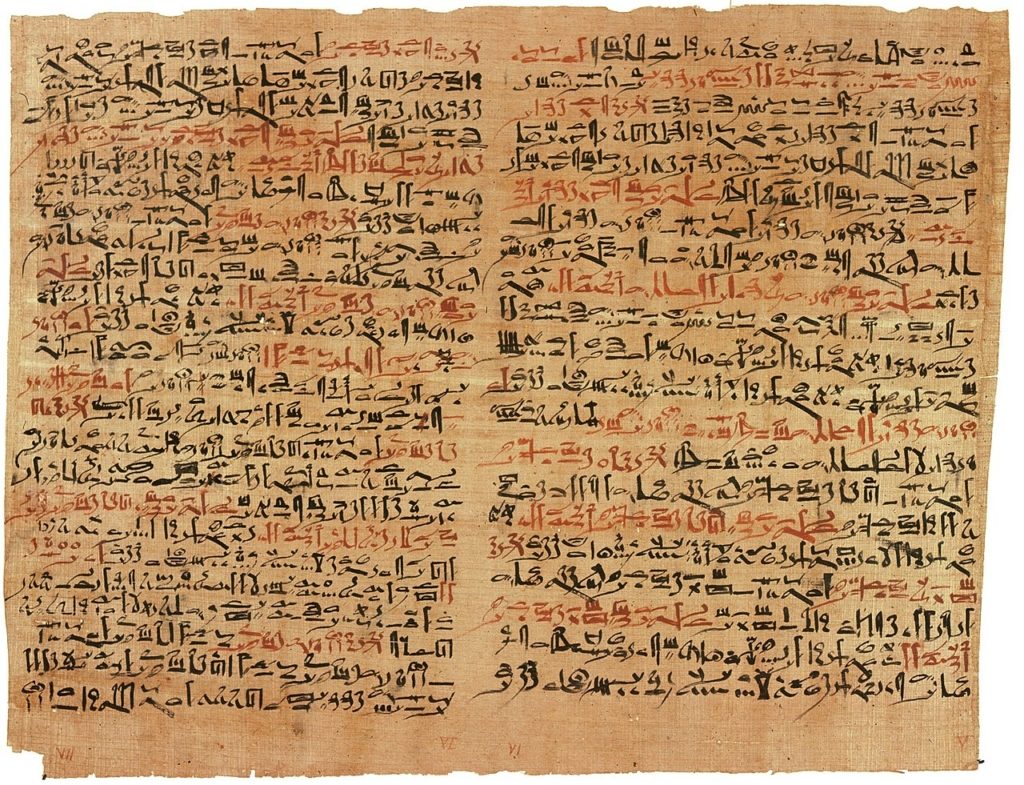

بالطبع أتحدث عن بردية "إدوين سميث" المحفوظة اليوم في أكاديمية نيويورك للطب. هذه البردية التي استُخرجت من مخبأ من مخابئ الأقصر، كيف ذهبت نيويورك؟ هذه حكاية طويلة نتركها للنهاية، دعنا أولاً نتحدث عن اليد الأولى التي أمسكت بالبردية، تاجر الآثار المعروف والمرخص من الحكومة المصرية حينَها، مصطفى أغا. أعلم أنك تسأل وكيف رُخّص له بالتنقيب عن الآثار من الحكومة؟ أوليس مواطناً مصرياً عادياً؟!

في الحقيقة لم يكن عادياً، فقد ترك الأقصر وهو فتى لم يخط شاربه، عمل على سفن الإنجليز الحربية المتجهة للهند، عمل هناك سنين، فأتقن ثقافتهم ولسانهم، وعاد مصر، لكن ليس إلى الأقصر، رجع إلى الإسكندرية، حيث القنصليات والموانئ الأجنبية، والعلاقات التي ليست لها حدود، والتي أسفرت في النهاية عن تعيينه وكيلاً قنصلياً بالأقصر.

عن أي قنصلية تم تعيين "مصطفى أغا"؟ عن إنجلترا، والولايات المتحدة، ثم روسيا وبلجيكا، جميعاً، وليست منفردة.

هذا يعكس لك حجم سلطة هذا الرجل الذي وثقت فيه كل هذه الدول فأعطته حصانتها الدبلوماسية، وائتمنته على رعاياها. وبالطبع لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فهو أيضاً مصدر مهم- إن لم يكن الأهم- للقطع الأثرية من الأقصر.

في الحقيقة لم يكن "مصطفى أغا" شريراً كما ترسم الأفلام تجار الآثار، فهو كان يدعي أنه من الأشراف، كما كان يفتخر بنسبه الذي يمتد للنبي. حيث تصفه السيدة "لوسي دوف جوردون" في كتابها "رسائل من مصر" فتقول عنه:

"كان رقيقاً جداً وكريماً جداً حقاً مع كل الإنجليز هناك. زرت الحرملك في بيته وأحببت سلوك زوجته كثيراً، كان رائعاً أن أرى أنها مسيطرة على العجوز الوسيم زوجِها تماماً"

نحن أمام عجوز صعيدي وسيم، ذي خبرة طويلة في الحياة، تسيطر عليه زوجته "فيلين" ويأخذها لتزور سيدي "أبو الحجاج الأقصري"، فتقرأ الفاتحة وتدعو للسيدة لوسي بأن يمن عليها الله بالشفاء من السل.

كان "مصطفى أغا" يتقرب من الأجانب محتفظاً بهيبته كسياسي بارع، يُحسن جذب الناس إليه، يدرك تقدّم العالم حوله، حتى إنه ترجّى السيدة لوسي أن تُعلم الإنجليزية لابنته الصغيرة "زينب"، بل ومتسامح دينياً، تقول السيدة "لوسي دوف جوردون":

"لحق بي مصطفى يرجوني للذهاب لزيارة ضريح الشيخ ليبارك في صحتي.. قال إنه يعتبر أنني أعبد الله وليس الأصنام، وأن الدعوات الصالحة تقبل في أي مكان"

العجيب في أمر مصطفى أغا أنه لا يُعرّف نفسه كتاجر آثار، فهو في الأصل نائب القنصلية الإنجليزية، يرعى شؤون رعاياهم وقواربهم النيلية الخمسة، وثمانين بالأقصر.

لكن مَن أراد الآثار منهم يعطه، لكن لا يعرض الآثار إلا على من رغب، فعلى طول إقامة السيدة "لوسي" معه إلا أنه لم يعرض عليها يوماً، بل ومن الواضح أنها رأت حاله أسوأ من وكلاء القنصلية الأجانب، فأرسلت في خطاباتها ذات مرة توصي عليه فقالت:

"أتمنى أن تتحدث مع مستر لايارد بالنيابة عن مصطفى أغا الذي يعمل كقنصل إنجليزي هنا منذ حوالي ثلاثين سنة، وهو حقيقة عبد للمسافرين الإنجليز… ولا مكافأة له على هذا كله إلا بعض هدايا من الإنجليز… إن قنصل قنا الذي لا يفعل شيئاً يحصل على راتب منتظم، وأعتقد أن مصطفى يجب أن يحصل على شيء، فهو الآن عجوز".

الخوف من الخديوي إسماعيل

كيف يكون هذا هو نفسه مصطفى أغا تاجر الآثار؟ هناك إجابات عديدة، الأولى وهي الأسهل تظهر من خلال نفس السيدة لوسي، بالتحديد حين ذهبت للكرنك وسُرقت محفظتها. فانقلبت الدنيا وجاء معاون المباحث وشيخ قبيلة العبابدة، وبالطبع مصطفى أغا ليحققوا في الأمر. وجاءوا بكل شباب الكرنك وضربوهم كي يعترفوا عن السارقين، حينها مال شيخ العبابدة على السيدة لوسي وقال:

"أعرف أنكِ سيدة طيبة فلا تحكي هذه القصة في هذا البلد، إذا سمع بها أفندينا إسماعيل باشا فربما يُمسك بمقشة ويمحو القرية"

الخوف من الخديوي إسماعيل كان العامل الأبرز في تعامل الجنوبيين مع الأجانب. أعطِ الأجنبي تمثالاً، لكن لا تجعله يكتب في الصحف حين يعود أنه سُرق بمصر!.

بردية "إدوين سميث"

ربما تكون هذه الإجابة كافية، لكن لو رجعنا لنقطة المقال الأصلية "بردية إدوين سميث" فسنجد أن جامع الأنتيكات الأمريكي إدوين سميث قد اشتراها من مصطفى أغا عام 1862م، أي قبل تولي الخديوي إسماعيل الحكم بعام تقريباً، إذن لم تكن تجارة مصطفى أغا مرتبطة بالخوف من الخديوي إسماعيل، ماذا قد يكون السبب؟

في ذلك الوقت كان أوجوست مارييت باشا- مؤسس المتحف المصري- رئيساً لمصلحة الآثار المصرية. اهتم مارييت بالتنقيب في مناطق عدة، منها منطقة نفوذ مصطفى أغا وبلده "القرنة" بالأقصر. استعان بسكان المنطقة في التنقيب. أين مصطفى أغا من ذلك؟ كان أغا شريك مارييت نفسه، بل كان هو من يحاسب أهل البلد المنقبين عن الآثار. وتذكر السيدة لوسي في خطاباتها خلافاً دار بين مارييت، الذي كان ما زال بيك وقتها، مع مصطفى أغا، شتمه حينها البيك وقال: "كذاب وابن كلب".

الغريب أن هذا الخلاف وصل إلى حد أن القنصلين الإنجليزي والأمريكي اهتما بالموضوع بنفسيهما، وبعثا الرحّالة الشهير وليام بالجريف بنفسه ليحقق في الخلاف.

الآثار وخبيئة الدير البحري

نحن نتحدث عن شخص كان له اتصال مباشر بمسؤولي الآثار في مصر، وليس مجرد تاجر آثار، يمارس ذلك بحكم الاختصاص وليس من "تحت الترابيزة"، بل إن من المذكور في رحلة أمير ويلز للأقصر عام 1862م أنه زار بيت مصطفى أغا، واشترى منه "عدة قطع أثرية"، لكن قُرب وفاته تراجع نفوذه وتتابعت المصائب فوق رأسه.

بدأ ذلك التراجع بوفاة مارييت باشا، وذاع خبر "خبيئة الدير البحري" في العالم كله، فسوق أوروبا مليء بالكنوز الفرعونية غير المرقمة. من أين جاءت كل هذه الآثار، لا بد أن هناك مقبرة مفتوحة لا يعلم عنها أحدٌ شيئاً. يقول "دوجلاس بريور" عن ذلك في كتابه مصر والمصريون:

"انحصرت الشبهات في عائلة عبد الرسول بالقرنة ومعهم مصطفى أغا"

حتى لو ظهر بعد ذلك أن مكتشفي المقبرة كانوا عائلة عبد الرسول، فمصطفى أغا هو مسوّق الآثار الوحيد بـ "القرنة"، لما له من نفوذ على القرنة كلها، ولما ينزل بيته من أجانب هم الزبون الأول. ولذلك فإنه إن لم يكن اليد الأولى، ففي أسوأ الأحوال اليد الثانية.

انحسر نفوذ مصطفى أغا أكثر بعد تخلي قنصليتي بلجيكا وروسيا عنه، على إثر التحقيق معه في قضية خبيئة الدير البحري، ولم يبقَ له من نفوذه القديم إلا بيته الواقع داخل معبد أمنحوتب الثالث بين العمودين الرابع والسادس.

لكن في عام 1881م، قام جاستون ماسبيرو– الرئيس الجديد لمصلحة الآثار- بإصدار قرار إزالة للمنازل حول وداخل معابد الأقصر، وبالطبع كان بيت "مصطفى أغا" منها، حيث كان بيته نفوذه الأخير، وصِلته المباشرة والأخيرة بالأجانب، على وشك الانهيار.

لم يترك مصطفى أغا بيته، ووقف بوجه الحكومة التي كانت صديقته. استعان بعلاقاته، حتى جاء شهر أبريل لعام 1886م، حين بعث مدير قنا للداخلية إفادة بأن مصطفى أغا لن يتخلى عن بيته إلا بدفع مبلغ 290 جنيهاً لابنه. وهذا مبلغ كبير جداً وقتها، وأضعاف التعويضات التي دُفعت لباقي البيوت.

رغم ذلك، وافقت الحكومة على تعويضه بالمبلغ، لكنها حجبت المبلغ عنه مرة أخرى، لاكتشافهم أن مصطفى أغا مديون للبنك السوداني بمبلغ 1857 جنيهاً.

وفاة تاجر الآثار مصطفى أغا

هُدم بيت مصطفى بعد ذلك بعام، لكنه لم يكن فيه، كان قد انتقل لبيته الجديد بإسنا، بعيداً عن حياته الحقيقية ونفوذه، ومات بعدما انتقل بأيام قليلة، ولم يكن يتخيل أن البردية التي باعها كما باع آلاف من البرديات غيرها، قد تترجم بعد ستين عاماً، ليُكتشف أنها أهم بردية طبية كُتبت على أسس علمية في التاريخ الفرعوني الطويل.

باع مصطفى أغا البردية للأمريكي جامع الأنتيكات إدوين سيمث، الذي لم يعرف قيمتها وتركها في بيته دون أن يبيعها، حتى تبرعت بها ابنته لجمعية نيويورك التاريخية، حيث اكتشوا أهميتها الطبية لأول مرة بعد كل تلك السنين، فترجموها ثم عرضوها فترة في معرض بروكلين، لتنقل في النهاية لأكاديمية نيويورك للطب.

تلك البردية التي كتبت قبل الميلاد بألفي عام، عبرت المحيط ونجت من الموت، لتترجم أخيراً عام 1930م، فنعرف منها نمط تأليف عجيب على هذا العصر، حيث يبدأ المؤلف بذكر المرض، ثم يذكر أعراضه، ثم يُفصّل علاجه متبوعاً بخيار من ثلاثة: "مرض سأواجهه"، "مرض سأعالجه"، "مرض لا يمكنني علاجه".

بل وتخطى ذلك في حالة موظفي الدولة، فيُتبع المرض بمدة الغياب، أو مدة التحسن التي يستطيع بعدها مباشرة العمل، أو حتى تأجيل اتخاذ القرار حتى تتضح الرؤية.

نظام تأليف ما زال متبعاً حتى اليوم في الكتب الطبية، ربما لو تأنّى مصطفى أغا قليلاً لكانت البردية اليوم محفوظة بالمتحف المصري، تحت اسم بردية مصطفى أغا.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.