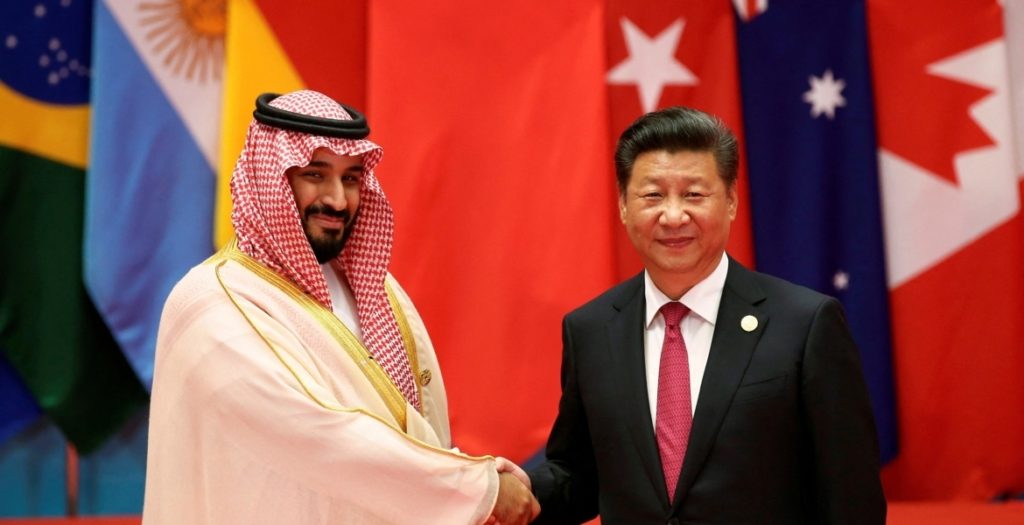

يُعتبر الاتفاق الذي تم ما بين مسؤول أمني سعودي وآخر إيراني من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، برعاية صينية، والإعلان عنه من الصين، حدثاً مفصلياً في الشرق الأوسط وفي العلاقات الدولية.

خطورة الحدث، أي أهميته، ليست في أن الغريمين؛ السعودية وإيران، اللذين اتسمت علاقاتهما بالحذر والتوتر، إما مباشرة، أو بكيفية غير مباشرة، عبر وكلاء، قررا استعادة علاقتهما، أي العودة للوضع الطبيعي في علاقة الدول بعضها ببعض، ولكن لأن الأمر تم برعاية الصين. بهذا الحدث تدشن الصين دخولها كلاعب استراتيجي في منطقة حيوية وملتهبة ظلت حكراً على الغرب. توزع المنطقةَ كل من بريطانيا وفرنسا لفترة، وأنهت حرب السويس، أو العدوان الثلاثي (1956)، هيمنة الأسد البريطاني والديك الفرنسي، وأصبحت بعدها مجال نفوذ كل من الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي. سبق ذلك التاريخ حلف الباخرة كوينسي ما بين السعودية والولايات المتحدة بتاريخ 14 فبراير/شباط 1945، لكن التاريخ الفعلي لما يُسمى بـ "السِّلم" الأمريكي يعود إلى أعقاب العدوان الثلاثي، لا يزاحمها فيه إلا الدب السوفييتي.

استفردت الولايات المتحدة بالمنطقة بعد حرب الخليج الثانية (1991)، واعتزمت أن تصوغ شرقاً جديداً، حسب ما لوّح به الرئيس بوش الابن، كرد فعل لزلزال 11 سبتمبر/أيلول، واعتبرت الحرب على العراق (مارس/آذار 2003) المدخل لصياغة شرق أوسط جديد كما رسمه معهد أونتربرايز ومعهد واشنطن، والمحافظون الجدد. وكانت الكارثة.

عشرون سنة من ذلك التاريخ، يكاد أن يكون يوماً بيوم، تستفيق المنطقة على فاعل جديد، هو الصين، وخطاطة جديدة لا ترسمها الولايات المتحدة . لم تعد الصين مجرد قوة اقتصادية، وشريك تجاري، كما كان يُنظر إليها، ولكن أصبحت فاعلاً استراتيجياً، يقيم أحلافاً ويرسم قواعد جديدة في منطقة كانت المجال المحفوظ للولايات المتحدة. هو تحوّل استراتيجي، سيتمخّض عن تداعيات جمّة، في الشرق الأوسط، ويمكن أن يمتد إلى شمال إفريقيا.

يهتز دور الولايات المتحدة التي سعت أن تقلل من الاتفاق، ويتهلهل ما سعت أن تبنيه من اتفاق أبراهام، الذي يتوخى رسم حلف ما بين الدول العربية وإسرائيل لمواجهة "الخطر" الإيراني. ومن العسير أن يستعيد حلف أبراهام عافيته مع هذا الاختراق.

من المؤكد أن الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الغريمين، لن ينهي بين عشية وضحاها الخلاف بينهما، ولكنه يرسم أسلوباً جديداً يقوم على البراغماتية غير ما طبع العلاقات بين البلدين، من تقاطب أيديولوجي أو مذهبي.

إقدام السعودية على تطبيع علاقتها مع غريمها "الفارسي" والشيعي" سيؤثر سلباً في منسوب الثقة بينها والولايات المتحدة. تعرضت العلاقات لأزمات بين البلدين، ولكن حلف كوينسي كان يبدد سجف الخلاف. ومن العسير أن تغفر أوساط في واشنطن، والولاياتُ المتحدة تواجه التحدي الصيني والحرب في أوكرانيا، خذلان الرياض لها، بعد سلسلة من القرارات التي رسمت الرياض مسافة مع الولايات منها رفضها رفع حجم منتوج البترول لتعويض بترول روسيا، واستقبالها مؤخراً (ديسمبر/كانون الأول 2022) للزعيم الصيني استقبالاً يضاهي ما استقبله به ترامب (مايو/آيار 2017)، وإعلان الرياض من أن الصين مهمة بالنسبة للشرق الأوسط، وأخيراً وليس آخراً قبول استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران. نعم هو قرار سيادي في نهاية المطاف، ولكنه يتم برعاية الصين، وهو مصدر الخطورة، من منظور الولايات المتحدة.

تُوسع الصين دائرة الخلاف مع الولايات المتحدة، من بحر الصين، والمحيط الهادئ، وطريق الحرير، إلى الشرق الأوسط، مما من شأنه أن يزيد من صداع الإدارة الأمريكية.

استئناف العلاقات ما بين الرياض وطهران، لا ينبغي أن يُنظر إليها من منظور السعودية كمجرد نزوة، ضد إدارة ديمقراطية لم تتسم العلاقات معها منذ أوباما بالود، ولا طبعتها الثقة، أو إجراء تكتيكي لاستدرار ضمانات أمنية، أو رفع القيود على مبيعات الأسلحة، بل تحول استراتيجي من أجل الارتباط بعلاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، وطبيعية فقط. فالسعودية لم تنس مناكفة الإدارة الأمريكية لها، منذ 11 سبتمبر/أيلول التي كانت نظرتها إليها تتأرجح ما بين "محطة بنزين"، حسب توماس فريدمان، والاتهام بكونها "مشتلاً" لخطاب الكراهية، ولم تنس حديث أوباما لأنتلتنك مونثلي، في مارس/آذار 2016، الذي أعلن فيه التخلي عن السعودية، ولم تنس موقف بايدن من ولي العهد محمد بن سلمان… تعرب السعودية، من خلال استقلاليتها حيال الولايات المتحدة، ما كان عبر عنه رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد، في خمسينات القرن الماضي لكاتب الدولة الأمريكي فوستر دالس: يمكن أن تستجير عربي لفترة من الزمن، ولكنك لا يمكنك أن تشتريه البتة. بهذا تعلن السعودي نهاية عقد الإيجار مع الولايات المتحدة. وبهذا ترسم خياراً استراتيجياً وأسلوباً براغماتياً.

الرابح الثاني هو إيران، التي تقع تحت طائلة العقوبات الاقتصادية ووضع داخلي مهتز والضغوطات الغربية. تبعثر طهران الأوراق وتكسب، من خلال التطبيع مع غريمها السني، على أصعدة عدة، مما يلزمها ببعض التنازلات، خاصة في الملف اليمني، ولكن يجعلها تستعيد أنفاسها وترتب أوراقها.

أما الخاسرون فهم، أولاً إسرائيل، التي كانت تتوقع تطبيعاً مع السعودية. ويزداد هذا الأمل بُعداً مع تقرب الرياض من طهران.

والخاسرون هم المتحلقون حول اتفاق أبراهام الذي يمر بظروف عصيبة، مع حكومة يمينية متطرفة، وسياسة كسر عظام الفلسطينين، والتلويح بالضم النهائي للضفة. أعضاء نادي أبراهام والمراهنون على التحالف مع إسرائيل في وضع لا يُحسدون عليه. وإسرائيل أرادت منهم التزاماً من غير مقابل، ليس مجرد فصل القضية الفلسطينية عن التطبيع، بل إقبارها نهائياً. وتبدو الإمارات في وضع مهزوز، ما بين البراغماتية السعودية، والراديكالية التي انتهجتها في سياستها الخارجية.

والخاسر كذلك هو مصر، التي تمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية، ولا يمكنها أن تُعوّل على دعم "الأشقاء"، خاصة بعد التراشق الإعلامي الذي بثته بعض وسائل الإعلام المصرية ضد بعض دول الخليج، خاصة السعودية، في أساليب تَعدم اللياقة في التعبير عن الاختلاف، بل حتى عن الخلاف. وليس وارداً أن تنسى فعاليات سعودية فكرية وإعلامية فضلاً عن المسؤولين، الحملة الإعلامية الموجهة ضد بلدهم. ويتضاءل دور مصر في المنطقة، وتؤول الريادة إلى السعودية.

نحن أمام تحول مفصلي في الشرق الأوسط، ليس مجرد إجراء تكتيكي بل استراتيجي.

من المؤكد أن استئناف العلاقة بين طهران والرياض في غضون شهرين لن يحل المشاكل بين البلدين، ولكنه يرسي قواعد جديدة، وأسلوباً جديداً، يجعل المنطقة تدخل حقبة جديدة، ببراديغم جديد، وفاعلين جدد، ستكون له انعكاسات جمّة على المنطقة.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.