في البداية تتأثر بشدة، تترك لوحة المفاتيح، تعتزل المكتب ومن فيه، تبتعد عن الزملاء، تظن أن الجميع سيخجل اليوم من أن ينظر في وجه الآخر، حتى يأتيك زميل يبتسم في حزن، ويربت على كتفك في خبرة الحانوتي الذي يدفن العشرات كل يوم، ويسألك مثل صديق البطل في أفلام الحرب: "أهي المرة الأولى؟"، فتومئ برأسك، فيقول لك: "لا بأس.. ستعتاد ذلك مع الوقت".

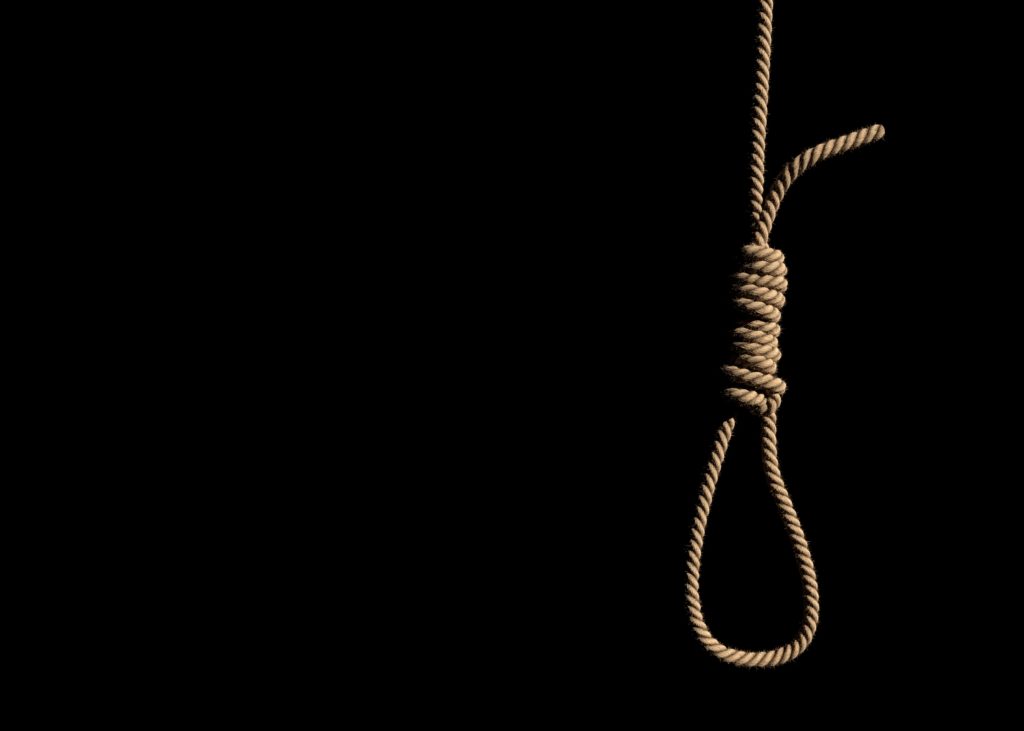

تشعر من المرة الأولى أنك أطلقت الرصاص على أحدهم، أنك قتلت بالفعل ضحيتك الأولى، أنك صرت ملوثاً بالدماء، لا تتخيل منظرها في يديك، ولا تطيق الكوابيس التي تلاحقك بأسماء ووجوه قتلاك، لكنك بالفعل تكون على طريق القاتل المتسلسل، الذي لا يُقصد به هنا أنه يقتل الآخرين بنهج منتظم، وإنما هو قاتل "متسلسل" تقيده السلاسل، ويقتل نفسه في كل مرة، بطلقات المفاتيح، وبكبسات الأزرار، حين يكتب العاجل، ويذهب بعد التغطية لشرب كوب من الشاي يعيد إلى مزاجه صفوه.

تبدأ القصة بقتيل واحد، ولا تنتهي عند آلاف القتلى. في غرفة الأخبار حين تعلن سقوط أول ضحية في حياتك المهنية فإنك ستظل تنزف بعدها حتى تموت، تعلن الخبر، تلعنه، تكتبه، تركز في الصياغة، وقد صار وجه القتيل عندك "مادة صحفية"، أو قصة خبرية، تحاول أن تؤثر عبرها بالجمهور، حتى تدغدغ مشاعرهم، وتنقل الصورة كما هي، بأعماقها، وأبعادها، من دون أن تنتبه إلى فقدانك شيئاً ما في أعماقك، يذهب بعيداً، ولن يعود مجدداً، وإلى الأبد.

في مرتين لا أنساهما كتبت خبر اثنين من رفاقي اللذين عرفتهما يوماً في زنزانة تضم ثلاثين شخصاً متهماً بقضايا سياسية ملفقة، وكان الخبر العاجل تنفيذ حكم الإعدام فيهما، كل على حدة، في حدثين منفصلين، تجمدت في مكاني، لم أحرك ساكناً، وجَمُدتُّ، لكن لم يكن الوقت في صالحي، الدقة مطلوبة، والسرعة مطلوبة، والعمل واجب، تجمدت ولكن لا بد من تفكيك ذلك الجمود في أسرع وقت، خلال ثوانٍ، حتى تبقى "التغطية مستمرة".

عُرض على عيني شريط حياتي، شريط ذكرياتي مع ذلك الإنسان، لم يكن مقرباً مني، ولم أختلط به إلا أياماً، لكنّ ساعةً في السجن بألف يومٍ خارجه، والجميع في الداخل يجمعهم المجهول، كأنها صداقة تبدأ من العكس، من حيث تنتهي الدنيا، إلى حيث نقف فيها الآن، فجمعتنا تلك الأيام، وكانت بيننا مواقف، وكان وجه الولد بشوشاً، وكان اسمه مألوفاً، أهو هو؟ لم يكن الأمر مبهماً، بل كان واضحاً وضوح الشمس، ولكن "التغطية" مستمرة.

في ذلك اليوم أدركت أن شيئاً في جوفي تهشّم ألف قطعة، سقطت آخر تحف الإنسانية بداخل الصحفيّ الذي رغبت أن أكونه ذات يوم، وكرهت نفسي، ومهنتي، وغرفة الأخبار، وشريط الأحمر الكارثيّ، وشككتُ في نفسي، من الذي قتلتُ هذه المرة؟ الآن هذا رجلٌ أعرفه، الآن قتلتُ شخصاً أتيقن من براءته، الآن قتلتُ نفسي أكثر من أي وقت مضى!

في تفجير معهد الأورام بالقاهرة، 4 أغسطس 2019، كنت أعمل بوقت متأخر في الدوام الليلي، وفجأة، تواردت الأنباء، تحققت منها فصارت خبراً، تداول الناس الصور والفيديوهات، بتّ ليلتي في محرقة، بين جثث هنا متفحمة، ومصابين يصرخون هناك، وظلام عارمٍ بالعويل والاستغاثات وخراطيم المطافي، حينها كنت أشعر أنني بينما ألاحق الأخبار بأنني أتعامل مع جثث- رغم كرهي للجراحة وللطب- ألحّد جثامين، لا بد أن يتسع المكان لغيرهم، فأكدّسهم، ألقي بهم من الذاكرة، لأن العواجل متلاحقة، ولا يوجد فيها رفاهية للانتظار.

لم تكن هذه المرة الوحيدة بالتأكيد، لكنها كانت من المرات الأُوَل التي أسهر فيها على تغطية حية وحدي، كانت التغطية حية، لكنني كنت ميتاً!

بعد ذلك لا أذكر عدد المرات التي دفنت فيها قلبي بيديّ، وواريته التراب، بالتأكيد الذين شهدوا كل مصيبة في أرض الواقع لهم ذكريات لن تمحى، لكنهم حضروا حادثة واحدة ستخلد في أذهانهم، ولها وقعها الكبير عليهم بالتأكيد، أما أنا فقد شهدتها جميعها، الحريق والتصادم والسقوط والمذبحة والسجون والزلزال، لم يفُتني شيء، لأننا- في غرف الأخبار- من نعرف الحقيقة أولاً، أول من يتجرع المرارة، ثم نحاول أن نعكسها للناس بطعمها الأصلي العالق في حلوقنا، جاهدين.

مع كل هذا، لا أحب إضفاء طابع رومانسي على الأشياء حتى أكتسب بطولة وهمية، فأسبوع كامل في مكتبك وأنت تعمل صحفيّاً لا يعادل ساعةً في الشمس مع عامل بناء، لكن الحديث هنا عن أزمة نفسية ملازمة للصحفيين الذين يعيشون يوميّاً في مشرحة القتلى والمصابين، ومقابر الضحايا، والعزاءات الجماعية للمنكوبين والمظلومين والمنتهكة حقوقهم.

أقول هذا لأنني بالفعل أحد هؤلاء، من واقع تجربتي، من قلب أزمتي النفسية، ومن يزاملونني في هذه المهنة، الذين يعدّون كل يومٍ ضحاياهم المصطفّين داخلهم، وهم يودّعون خبراً، أو يستقبلون خبراً، ويتفحصون ويعاينون الأضرار كأنهم ضباط مباحث، ويتحققون من كل شيء مهما كلفهم ذلك من قلوبهم.

تحاصرني غرفة الأخبار في خيالاتي، وفي نومي، وفي يقظتي، وفي حياتي كل يوم، جربتُ حيَلاً كثيرة، حتى لا أتعامل مع الأرقام بتبلّد، لكن إما أن تكون صحفيّاً وإما أن تملك رفاهية التوقّف لالتقاط أنفاسك.

لكن، بالرغم من ذلك فقد تستطيع اقتطاع إجازة من كل ما يدور حولك، تحجم عن أي مشاركة في أي معرفة عن أي حدث في العالم، اقطع قنوات اتصالك به، لا تتخيل نفسك المنقذ الذي سيرسل الخبر لحظة وقوعه إلى زملائك، لتكتسب السبق الخبريّ، وذلك بدافع غريزة الصحفي بداخلك، حتى وإن لم يكن المكان الذي تعمل فيه أولوية تستحق ذلك عندك، لكن لا بأس، فلتحترق الدنيا حينها، ماذا يضيرك؟ وماذا يضيرهم لو تأخروا في الخبر هذه المرة؟ ليس عليك متابعة كل شيء، ولست حارس الكوكب، ولست رجل البريد الخاص بالصحيفة.

اعمل جاهداً أن تتحايل على كونك صحفيّاً يبتلع المآسي والكوارث حتى نهاية اليوم، ويسمع الانتهاكات ويرى المصائب بأذنيه وعينيه، إلى إنسان له قلب ومشاعر، يحاول ألا يتبلد قدر الإمكان، حتى لا يفاجأ بأن موت عزيز في حياته خبرٌ حزين، حزين أجل، لكنه "خبر"، ضمن أخبار اليوم، مثلما حدث معي نفسي.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.