بالأمس، وفي أثناء ما يُسمّى حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقامته الرئاسة المصرية، تحدّث الرئيس السيسي عن الدعوة للحوار ضمن بعض الخطوات التي اعتبرها البعض نصراً عظيماً، فيما يعتبرها من يتابعون الشأن السياسي المصري منذ مدة بمثابة تكرار لما جاء في خطابات عديدة مؤخراً، ليس آخرها التلميح لهذه الدعوة للحوار في افتتاح موسم الحصاد بتوشكى قبل أيام من إفطار الأسرة المصرية.

بدأ الحديث الذي لم ينشر منه غير الجزء الممنتج الذي امتد لساعة ليبقى طوال قرابة النصف ساعة الأولى يلقي اللوم الخاص بأية أزمة اقتصادية على ثورة يناير 2011، فهي التي تسببت في الانخفاض الحاد في احتياطي النقد الأجنبي، والتدهور الاقتصادي، والأزمة الاقتصادية، التي وصفها بأنها كانت مستعصية على المجلس العسكري ومرسي وشفيق وعليه هو بالتبعية، باعتبارها أكبر من الجميع، وكأنه يرد على اتهامات مبطنة منتشرة على مواقع التواصل، وفي بعض الكتابات الناقدة بشدة، لا بد أن الأجهزة المعلوماتية والأمنية نقلتها له.

استمر حديث النصف ساعة الأولى هذه في التلاوم مع الثورة تارة ومع الإخوان المسلمين، الذين أقر بنجاحهم في الانتخابات دون مؤامرة، بل واعتبر ترجيحه لنجاحهم توقعاً شخصياً عبقرياً حصرياً له، لم يدركه لا أحد من أعضاء المجلس العسكري ولا حتى قوى الثورة الأخرى وفقاً لرؤيته، بينما في الحقيقة كان مبارك يقول للخارج منذ سنوات إما أنا أو حكم الإخوان المسلمين، وكان أصغر باحثي العلوم السياسية في تلك الفترة يدرك أنه إذا ما أُجريت انتخابات نيابية أو رئاسية حرة نزيهة فإن الإخوان المسلمين سيفوزون بها.

كما تحدث أيضاً عن تكلفة الحرب على الإرهاب، سواء بالقول بأن الجيش كان ينفق مليار جنيه كل شهر بمجموع 84 ملياراً في 84 شهراً، وفي موضع آخر عن عدد ضحايا العمليات الإرهابية من الشهداء والجرحى، وهو غالباً الرقم الذي لا يشمل المدنيين من ضحايا الإرهاب ولا الضربات العشوائية لمكافحته، وهذا الإرهاب وفقاً لتشخيصه نجم عن فتح الباب أمام عدم الاستقرار والإرهاب، وهو إذ يقول هذا ربما ليستعيد جمهوره الصلب، الذي لم تعد قصة الحرب على الإرهاب كافية لتبريره كل هذه المعضلات والأزمات، متغذياً على موجات الكراهية السياسية ضد معارضيه، الذين نجح في وصمهم بالإرهاب عبر سنوات، وباتهام كل من ليس بإخوان بأنه متعاون مع جماعة إرهابية ويشاركها في تحقيق أهدافها.

ثم يحيل إلى الأزمة السكانية قائلاً لو كان عددنا 40 أو 50 مليون كان إنتاجنا الزراعي يكفينا، وكأن عدد السكان تضاعف في عهده فقط، أو في الفترة ما بعد الثورة، وكأن هذا العدد من الزيادة السكانية التي تتجاوز اثنين ونصف المليون كل عام تحقق في عهده فقط، وهي زيادة تحتاج لهذه الأعداد من الفصول، بالتكلفة التي تشير إلى ما بين 30 إلى 60 مليوناً لبناء فصول جديدة دون تحديد دقيق للأرقام الخاصة بعدد الفصول اللازمة، ولا تكلفتها، ونفس الشيء سيفعله عندما يتحدث الحديث المكرر "منين وبكام"، حيث يشير إلى سبعة أو ثمانية تريليونات تم إنفاقها في عهده، وكأن التريليون مبلغ هين يجب ألا نتوقف عنده، لأنه بالطبع لا أحد يجرؤ على المراجعة خلفه، ومن سيحاول لن يكون مصيره أفضل حالاً من المستشار هشام جنينة.

أسئلة بلا إجابات

لن يجيبنا صاحب الإنجازات الملموسة في الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع إذا ما سألناه عن التعليم وعدد الفصول، هل قام بمضاعفة هذا العدد من الفصول، أو حتى قام ببناء العدد الذي يتلاءم مع الزيادة السكانية في عهده، أم أن هذه التريليونات التي أُنفقت لم يكن للتعليم أولوية فيها؟! نفس الشيء عندما يتحدث عن أزمة الأطباء وهجرتهم لا يقدم أية إجابات مفترضة عما فعل هو وحكومته لوقف هذه الهجرات، التي للصدفة البحتة كانت في عهده أضعاف ما كانت قبله.

ثم يعود ليؤكد في تكرار سمج على أنه على الرغم من التحديات العظيمة لهذه الأزمة، فإن استجابته ونجاحاته وحكومته كانت أعظم، فما تم إنجازه في حياة كريمة للقرى غير مسبوق، ليتدخل رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في خطبة مطولة عن عظمة المشروع، وحجم العقبات والتحديات التي لم تكن متوقعة، وهي قد تكون كذلك، لأنه لا دراسة جدوى لأي مشروع لهذا النظام، الذي يقر أنه كان متوقعاً إنفاق 600 مليار بينما هو في حاجة لـ800 مليار أو أكثر لإنهاء هذا المشروع.

وهي مغالطة يدرك أي مراجع للموازنات الحكومية منذ عهد مبارك أن مسألة إدخال الصرف الصحي، بل والغاز الطبيعي للقرى، كانت موجودة ضمن البرامج الموجهة للمعونات والمنح الإنمائية والقروض المختلفة، ويؤكد مدبولي على نفس المغالطات الخاصة بتحميل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مسؤولية الخلل الهيكلي في الاقتصاد، ونجاح الحكومة في الخروج منه بأقل خسائر ممكنة، وكأنه قبل أزمة كورونا وبعدها كان أداء الحكومة والنظام السياسي رائعاً.

ثم ينهي الرجل فقرة الساحر في المفاجآت المزعومة، بتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بترديد نفس الكلام المكرر عن مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأصول المملوكة للدولة، عبر صفقات، عبر طرح مزيد من الأصول الحكومية وبعض شركات الجيش في البورصة، أو الترويج لأهمية الاستحواذات الخليجية، أو عبر صندوق مصر السيادي، وهي توجيهات موجودة في تصريحات حكومية سابقة، إلا أنها ستصبح خطة واضحة لتسريع وتيرة الخصخصة ليس أكثر، وكأن هذه السياسة ليست متسببة في الكوارث.

وهي خطة كان بإمكانه الإعلان عنها عبر الحكومة، لكنّه يبدو مصراً على إطلاقها بنفسه، وكأنها خطة نابعة من بنات أفكاره، وليست دعوة قادمة من المؤسسات المالية الدولية والخبراء الذين لا يرون أية خطة فيما تقوم به الحكومة المصرية.

ثم تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة لخفض الدين العام، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تكليف يمكن لأي باحث أن يستخرجه في أكثر من حوار حول الموازنة العامة في السنوات الثلاث الماضية، وموجود في البيانات الخاصة بها على مواقع وزارة المالية، ويتمنى الجميع حدوثه، لكنه لم يحدث، بل كانت تخرج الحكومات المتعاقبة في عهده لتردّ على أي نقد موجه لنهم الاستدانة وتبعاته الخطيرة، بأن الديون المصرية في الحدود الآمنة، ومؤخراً زيفت الصحافة والإعلام الرديف للنظام تصريحات لمسؤولين في مؤسسات دولية تشير إلى نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري.

وعندما يوجه الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين، سواء كانت مادية أو خدمية، فإنه يكرر كلاماً قاله عن دعم سعر توريد القمح بمبلغ 65 جنيهاً للإردب، فيما يقوم باستيراد شحنات القمح بأسعار خيالية، ولا يستجيب هو أو الحكومة إلى المطالبات القادمة من الفلاحين بالتوريد بالسعر العالمي، وتوفير كلفة الشحن، أو على الأقل توفير الأعلاف بسعر أرخص من سعر الأقماح، وهي مطالب موجودة حتى في تقارير لصحف قريبة من النظام، فما الجديد بالنسبة للمزارعين في هذا الخطاب.

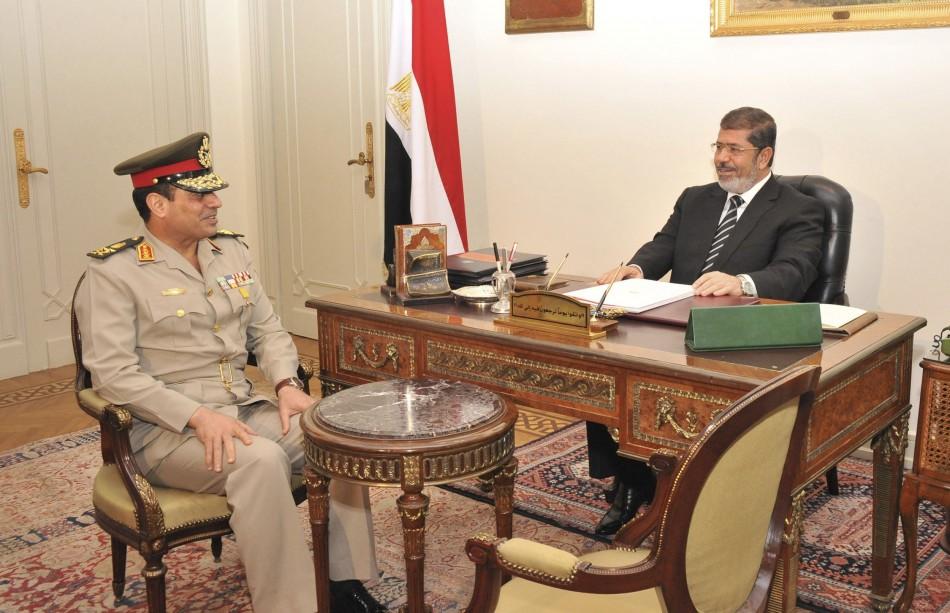

"الرئيس مرسي الله يرحمه"

إذا كانت بداية هذه الدعوة للحوار هي تنصل صِرف من مسؤولية النظام الحالي عن أي شيء مما حدث في عهده، والذي فاقم وراكم أزمة الديون كما لم يراكمها أي نظام قبله في هذا الوقت القصير، بحيث أصبح ما ينفق عليها أضعاف ما ينفق على بنود كالأجور والصحة والسكن والخدمات العامة الأخرى، التي لطالما يعيّر المواطنين بها، فكيف نضمن لها نجاحاً.

وحتى عندما تحدث عن المجتمع المدني فهو يتحدث عن المجلس القومي لحقوق المرأة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وهو تحالف نشأ منذ أقل من شهرين من الجمعيات المقربة من النظام، والتي تحل محل الدولة في القطاع الصحي وغيره، لتعفي الدولة من مسؤوليتها عن هذه القطاعات، ولا حاجة لها في حوار مع النظام، فهؤلاء يكفيهم التصفيق فقط لمجرد الدعوة للإفطار على مائدة الرئيس، وليس لديهم من تعديلات تشريعية أفضل من النسخ الكارثية لقانون المجتمع المدني، التي خرجت في السنوات السابقة بعد ضغوط شديدة من الخارج.

لا شيء جديداً هنا سوى الحدة تجاه يناير والتحذير منها ومن تكرارها، وهو الأمر الذي يشي بأنها مكررة في أحلامه، ربما أخطأ وقال الرئيس مرسي رحمه الله، وربما كانت اقتراحاً من كاتب النص لتهدئة الأجواء، والتصريح الخاص بتوقعه فوز الإخوان "بلد بالإخوان أو مفيش بلد"، وأهمية هذه السردية المعروفة أصلاً أنها عندما تخرج منه تحديداً فإنها ستخلصنا من سردية المؤامرة القائلة إن العسكر هم من غيّروا النتيجة لصالح الإخوان؛ تخوفاً من تبعات إعلان فوز شفيق، وحتى هذه الرسالة لا بد أن خلفها رسالة مبطنة لبعض القوى، التي كانت تقف خلف شفيق في الداخل وفي الخليج، بأن رجلهم لم ينجح ولم يكن لهم خيار سوى الانقلاب على المسار الديمقراطي، أو لتلك القوى التي ترى في عنان وشخصيات أخرى بديلاً له.

وحتى الإشارات الجيدة باستضافة حمدين صباحي وياسر الهواري وبعض شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين ومبادرة الإفراج عن المعتقلين، فإن الأمر هنا لا يعدو في تقديري كونه استجابة ضعيفة وهشة للضغوط الأمريكية والغربية للعودة لنقطة بداية تشكيل اللجنة، أو حتى نقطة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي لم يعقبها أي تحسن ملحوظ في حالة حقوق الإنسان، والتي إذا تجاهلنا الأعداد الكبيرة للمواقع التي أغلقتها الأجهزة الأمنية أو أعداد الصحفيين المعتقلين التي تضع مصر في مرتبة شديدة التدني في حرية الصحافة، فإننا شهدنا تطوراً خطيراً يتعلق باشتراط تخلي الشخص عن جنسيته، أو أن تكون لديه جنسية أخرى لكي يحصل على عفو، أو لكي يتم إنهاء حبسه واعتقاله وترحيله، حدث هذا مع كل من رامي شعث وباتريك جورج، ومن قبلهما محمد سلطان، وكانت عائلة علاء عبد الفتاح تُساوم قبل الدعوة للحوار بأيام.

لم يُشر السيسي من قريب أو بعيد لأي إصلاح سياسي حقيقي، ولو من قبيل إعادة النظر في التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تؤيد بقاءه في السلطة، وتخيف كل الموجودين حوله، ناهيك عن المواطنين، من عواقب بقائه الأبدي في السلطة، ولم يتحدث عن أية حوارات حقيقية مع الخصم الرئيسي لنظامه وهو الإخوان المسلمون، الجماعة صاحبة العدد الأكبر من المعتقلين والمحبوسين في عهده، والتي رغم محاولات تشويهها وشيطنتها الفجة على مدار سنوات لا تزال تحتفظ بقاعدة شعبية لا يُنكرها إلا مكابر، وفي هذا الإطار فإن غاية هذا الحوار أننا سنطلق كل بضعة أشهر عشرات المعتقلين المشهورين الموجودين ضمن قوائم السفارات الأوروبية والأمريكية، وبالتزامن مع ذلك يمكننا اعتقال العشرات ممن لا ظهير لهم ممن يتجرأون ويشتكون من سوء الأوضاع المعيشية على مواقع التواصل، أو من أنصار التيار الإسلامي الذين لم يُعتقلوا من قبل.

خطاب استباقي

فإذا ما كان الحوار الذي يدعو إليه السيسي في أقصى رؤية متفائلة سيشمل كل القوى التي دعمت مسار 30 يونيو (حزيران) فإن نهاية هذا الحوار السياسي في أفضل حال لن تكون أحسن من نتائج الانتخابات التي حل بها السيد حمدين صباحي في المرتبة الثالثة بعد الأصوات الباطلة، وهو بهذا المشهد يقصد أن يقول للأطراف المناوئة له في الداخل والإقليم، هؤلاء هم معارضتي الذين سوف أتحاور معهم، وتعرفون حجمهم الحقيقي وحجمي في مواجهتهم، حتى ولو بانتخابات حرة نزيهة.

على كلٍّ، فإن خطاب السيسي يبدو استباقياً لأزمة اقتصادية حادة وممتدة، أهم ملامحها أنه في ظل توقف الخليج -الذي لولا عشرات المليارات من الدولارات التي قدمها للنظام في 2013- 2014 لم تقم له ولمصر حسب رؤيته قائمة حتى الآن- عن إعطائه منحاً وديوناً واستثمارات بالقدر الذي يتوقعه، مع التوجه من جديد لصندوق النقد للتفاوض على قرض رابع، مشروط بالتأكيد بسياسات أكثر تقشفية وسياسات تحرير ستقود حتماً لموجات تضخم وفقر قاسية، من تبعات تحرير جديد لسعر العملة، ومحاولة للالتفاف على أية احتجاجات شعبية عفوية قد تخرج في أية لحظة، وهو بالتأكيد يخشى منها، وتمثل وسواساً قهرياً لديه ولدى أي نظام ديكتاتوري شبيه.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.