لا يزال ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر ملفاً متفجراً يلوّث العلاقات الجزائرية الفرنسية، باعتباره واحداً من ملفات الذاكرة التي ما فتئت تلقي بإشعاعاتها السامة بين البلدين، على غرار استرجاع الأرشيف، وتجريم الاستعمار، والاعتذار الرسمي عن فترة الاحتلال، واسترجاع كنوز وأدوات تراثية، ومتعلقات مثل مدفع بابا مرزوق.

معلوم أن جردة هذه المطالب الجزائرية العالقة بين خط الجزائر باريس، هي الأكثر تردداً، منذ عقود طويلة، في الساحة السياسية والإعلامية، لكن النتائج المحققة على صعيد الواقع شحيحة للغاية، أما تعلق بملف التفجيرات النووية فلا تكاد تذكر، كما لو أنها تبدو من الجانب الجزائري ذات طابع "جنائزي"،

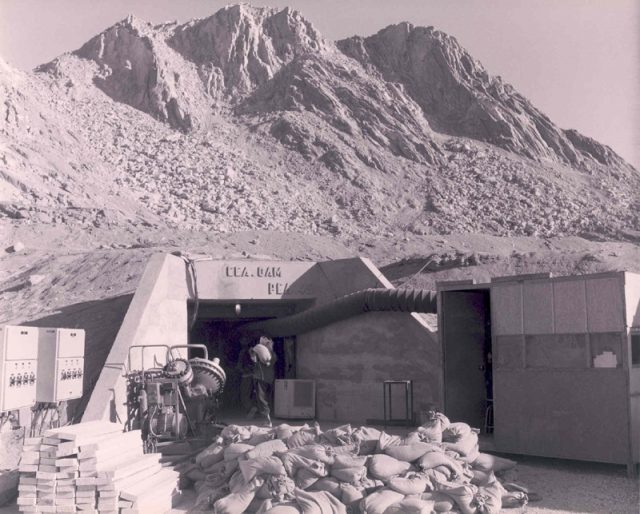

و"نواح عند حائط المبكى"؛ إذ تهرع السلطات الرسمية وهيئات المؤرخين، ولجان أهلية في 13 فبراير/شباط من كل عام، لإحياء الذكرى المأساوية لتلك التفجيرات التي بدأت العام 1960 تحت مسمى "اليربوع الأزرق"، ثم اتبعت بتفجيرات أخرى تواصلت حتى بعد استقلال البلاد.

تعقد الندوات وتفتح الكاميرات للتنديد بتلك الجرائم الوحشية التي تسبغ عليها أدبيات جزائرية "الطابع الحربي" بخطابات سياسية عالية النبرة، بيد أنها سرعان ما تذوب مثل الأسبرين في كوب ماء، لعدة عوائق موضوعية وقانونية لم يبذل فيها الجانب الجزائري العمل المطلوب لتكون المخارج المتاحة في مستوى المداخل المطروحة، ذلك أن الإلمام بتعقيدات الموضوع أعلى من الصراخ السياسي المحتدم.

يقول المثل الجزائري "عليك أن تشير إلى عدوك بأصبع واحد، وتوجه التسعة المتبقية إليك".

فما هي قصة التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر؟ وأضرارها البيئية والبشرية والإنسانية والسياسية؟

بند مخادع سمح لفرنسا بإجراء تفجيرات نووية حتى عام 1967

أجرت فرنسا بين سنوات 1960 و1967، باعتراف مسؤولين ومختصين فرنسيين، ما يربو عن 17 تفجيراً نووياً، في الصحراء الجزائرية، عززت بها الأقدام في النادي النووي باليربوع الأزرق، ثم تعددت اليرابيع من حمراء وبيضاء وخضراء، واللافت في تلك التفجيرات التي أجريت 14 منها في باطن الصحراء، و4 فوق السطح عبر" تجارب اليربوع الأزرق" بمنطقة رقان كانت تمت بإشراف مباشر من الرئيس الفرنسي شارل ديغول، وفاقت في شدتها تفجيرات هيروشيما وناجازاكي بأكثر من 24 مرة، أما تفجيرات البيريل وإينكر، فقد شكلت غمامة سحابية كبرى تسمى الشتاء النووي أو فطر عيش الغراب، فقد عبرت مناطق تامنراست مخترقة الحدود باتجاه ليبيا، فكان لزاماً أن تحلق طائرات لتتبعها بعد أن صارت كتلة ضخمة من الغبار القاتل والمدمر.

وقبل عقدين من الآن لم يكن الكثير من الجزائريين يعلم بأن تلك التجارب النووية استمرت بعد الاستقلال، وتحديداَ في فترة الرئيسين بن بلة وهواري بومدين، ما شكل تناقضً رئيسياً بين الخطاب السيادي والانتهاكات الفرنسية للإقليم المستقل، بيد أنه اتضح أن المفاوض الفرنسي خدع الجانب الجزائري بعبارات مطاطة احتوتها اتفاقيات إيفيان التي نصت مثلاَ على بقاء قوات فرنسية غير قتالية في مواقع مثل القاعدة البحرية مرسى الكبير بوهران، وببعض الهيئات والمنشآت، حتى العام 1967، ولقد نص بند اتفاقي على السماح للجانب الفرنسي بإجراء تجارب علمية، لم يكن الطرف الجزائري يتوقع أن تكون تلك التجارب العلمية مطية لتجارب نووية بالغة الخطر والأثر.

مس ذلك الخطر ضباطاً وجنوداً ومدنيين فرنسيين في تلك المواقع كما مسَّ الرُّحل القاطنين بالأجوار، وبعض الآبار، ولم ينجُ أيضاً كل أولئك السكان المحليين الذين سخروا لجمع تلك النفايات أو لالتقاط براميل شاغرة لاستخدامها في أغراض منزلية وحياتية لتحزين المياه، ولا تلك الأسياح والأسيجة المسترجعة لتسوير المنازل والبيوت الطينية والزرائب.

أما على الصعيد البيئي والطبيعي، فالأضرار العميقة والجانبية لا تخطر على بال. سبق للخبير القانوني عز الدين زعلاني، المكلف بمتابعة الملف بصفة استشارية لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية طوال سنوات مديدة قبل وفاته منذ عامين، أن قدَّم خارطة طريق هي الأهم على الإطلاق من حيث الجدية والدقة، أكد فيها أن التأثيرات أضرت بالحياة لا بالبشر فحسب، ذلك أن ذرة رمل الصحاري تخزن الإشعاعات على مدار 24000 سنة، وبحركة الرياح والرمال المتنقلة فإنه يصبح خطراً متحركاً لا ثابتاً، لا بل مدوّلاً، يتعدى الجنوب الجزائري إلى الشمال.

وإلى ما وراء البحر المتوسط فيطال شرقاً وغرباً دول الجوار، وشمالاً عديد الدول الأوروبية، بعدما أماطت تجارب أخرى في بولينيزيا بأن الحد الأقصى المحتمل للخطر الإشعاعي لم يكن دقيقاً حينما حصر أول وهلة في قطر 700 كلم، بل تعداه إلى مسافة 1500 كلم فما فوق.

الإشعاعات الكامنة تطال جنوداً جزائريين ومعتقلي محتشدات الصحراء

صحيح أن سكاناً بتلك المناطق ظهرت عليهم تشوهات وأمراض ذات طبيعة سرطانية معقدة، مصحوبة بترقق العظام، مثلما عرضته مواد فيلمية ووثائقية مصورة، لكنه وبعد مرور عقود طويلة عن تلك التفجيرات، لا تزال الآثار حية مستمرة في البشر، إذ شملت جنوداً جزائريين أصيبوا بآثار إشعاعات نووية سببت أمراضاً سرطانية وجينية، جراء أداء واجبات الخدمة العسكرية في تلك المناطق، ولم يستثن الأمر عدداً من معتقلي جبهة الإنقاذ الإسلامية الذين جمعوا في محتشدات الصحراء مطلع التسعينيات، حين ظهرت عليهم أعراض يشتبه في كونها ذات مصدر إشعاعي. أكثر من ذلك رصدت إشعاعات نووية في مجوهرات وحلي تقليدية عاد بها سياح أجانب إلى بلدانهم، والسبب أن الحرفيين صنعوها من أسلاك معدنية وقطع حديدية ومواد أولية جُلبت من مناطق شهدت تفجيرات ذرية على التخوم، ما دفع السلطات الجزائرية للتدخل بتحقيقات أجراها خبراء عسكريون ومدنيون عاملون في مفاعلين نويين للأغراض السلمية والبحثية، بكل من عين وسارة ودرارية، أكدوا فيها أن حالات الحلي التقليدية المشعة نادرة جداً نظراً لاستعمال أصحابها أسيجة قريبة من محيط المواقع، وبأن جل المواد الأولية الداخلة في الصناعة اليدوية التي يشتهر بها الطوارق خالية من كل خطر، قطعاً للطريق أمام لوبيات دولية أجنبية حاولت استغلال حالات نادرة بالتعميم المضر بالسياحة الصحراوية ومعاش الطوارق بالمنطقة، قبل أن يصار إلى غلق كافة المناطق ذات الخطر الإشعاعي في وجه العابرين.

في واقع الحال، فإن لغطاً كبيراً احتدم بشكل واسع أعوام 2009/2010، بحديث وزارة الدفاع الفرنسية عن مشروع قانون حول تعويضات للمتضررين، بعد تبوث إصابة عسكريين فرنسيين كانوا عملوا في مواقع التجارب النووية، بكل من صحراء الجزائر وبولينيزيا، لكنها كانت حصرت عدد المتضررين المحتملين في حدود 150.000 شخص، بينهم أعداد محدودة من الجزائريين الذين عملوا في بناء هياكل المنشآت النووية، لا غير، دونما إشارة واحدة للأهالي والسكان، فيما كان الباحث عبد الكاظم العبودي، يشير إلى أن عدد الجزائريين المتضررين منها لن يقل 42.000 مواطن.

وزارة الدفاع الفرنسية تغلق الأرشيف "السري" تهرباً من التعويض

يحتدم الصراع الجزائري الفرنسي في تشابك شبيه بحوار الطرشان، حول هذه النقطة تحديداً، حيث يصر الطرف الفرنسي على التقليل ما أمكن من عدد المتضررين المرشحين فيكاد يحصرهم في نطاق ضيق يخص العاملين المباشرين في تلك المواقع، أي من العسكريين الفرنسيين على وجه الخصوص، عندما نص على تعويض الأشخاص الذين تواجدوا وأقاموا في مناطق إجراء التجارب النووية في الصحراء الجزائرية والمناطق المجاورة لها في الفترة الممتدة بين 13 فبراير/شباط 1960 و31 ديسمبر/كانون الأول 1961 و7 نوفمبر/تشرين الثاني 1961 و31 ديسمبر 1967، فيما ترفض وزارة الدفاع الفرنسية كشف أرشيف تلك التجارب النووية كما تسميها؛ تفادياً لمصطلح التفجيرات النووية، كما يسميها الجزائريون، متعللة بشأن أمني بحت هو أسرار الدفاع الوطني .

ويبدو جلياً أن الطرف الفرنسي الحريص على مصالحه المادية يتعمد حصر الضحايا في أعداد قليلة قد لا تتعدى في المحصلة رقم 5000 عسكري ومدني، تجنباً للتعويضات المالية الهائلة، غير أن الطرف الجزائري الذي تتعاظم عنده نبرة الخطاب "العاطفي" و"الوجداني" لدى السياسيين والرسميين أكثر من العمل الميداني الموثق لجرد المتضررين ثم الدخول في شق تقني يتولاه الخبراء في مجالات الصحة والطب والشؤون العسكرية، في اتجاه وحيد هو إحصاء الضحايا بصفة شاملة ودقيقة، ثم إثبات العلاقة السببية بين تلك التفجيرات والآثار السلبية سواء من الأمراض السرطانية المنتشرة بكثرة في تلك المناطق.

والتشوهات الخلقية والجينية المتنقلة بالوراثة، ثم إعداد ملفات علمية دقيقة تملك الحجة القوية عن الأضرار المترتبة على الواحات والمياه والمزارع والبساتين، بالتعامل والتنسيق مع هيئات دولية قوية تعنى بشؤون تلك القضايا، التي يلجأ عدد من الرسميين الجزائريين والجمعيات الدائرة في فلكها أو تلك المنضوية تحت لواء الجمعيات المدنية، لاعتبارها جرائم حرب وإبادة من شأنها أن تجد لها طريقاً لدى المحاكم الدولية، وهو خطاب غوغائي لا يفهم طبيعة المشكلة، حتى يجد لها مسلكاً سليماً، إذ إنها لا تتعلق بجرائم حرب اعتباراً أن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر في قضايا بالأثر الرجعي بعد 62 سنة من حدوثها، كما أن تلك التفجيرات التي نفذت في الصحراء الجزائرية غير مشمولة باتفاقيات حظر التجارب على غرار معاهدات الأنتاركتيكا والمحيط الهادئ، وإنما هي ذات طبيعة منازعاتية بين الجزائر وفرنسا، تتطلب الكثير من العمل التقني لا الخطابي.

ثرثرة نضالية حول ريع مأساة دون خبرة علمية وقانونية

بعد مرور ستة عقود من إجراء تلك التجارب، وعقدين من انفجار الجدل بشكل متعاظم، لا تزال المطالب الجزائرية هي ذاتها، دونما تقدم واضح، شأنه شأن طلب الاعتذار الرسمي عن الماضي الاستعماري، ومعالجة قضايا الذاكرة، وتجريم الاستعمار، إذ يتساءل الجزائريون عن سر إنهاء المؤرخ بنجامين ستورا لمذكرته التي قدمها للسلطات الفرنسية، فيما لا تزال ورقة العمل الموكلة لعبد المجيد شيخي، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة متعثرة ومجهولة المصير علماً أنهما كانتا محل اتفاق مشترك بين سلطات البلدين.

في المقلب الآخر للموضوع، لا تملك أغلب الجمعيات- باستثناء استدرار ريع الذاكرة- القدرة والكفاءة اللازمتين لجرد المناطق المتضررة وتقديم إحصاءات دقيقة، وإعداد تقارير علمية وأكاديمية راسخة، كما لا تحوز خرائط طبوغرافية عن مناطق الاستهداف وأماكن ردم النفايات النووية، بإمكانها أن تكون هامة في تحضير مقاربة جزائرية قادرة على إقناع المحاكم والهيئات الدولية، أبناء قاعدة تفاوضية صلبة، ذلك أن السلطات الفرنسية لا تزال ترفض التعاطي مع مطلب تسليم الأرشيف بداعي "أسرار الدفاع"، وهي الوثائق الوحيدة التي من شأنها الارتقاء بالمطلب إلى شق ذي طابع دولي ضاغط على السلطات الفرنسية لتحمل مسؤولياتها القانونية أمام الرأي العام الدولي.

تتعامل السلطات الفرنسية بمنطق الاسترضاء الظرفي للطرف الجزائري، ولقد خطا ماكرون خطوات طفيفة في الاتجاه، لما قرر تسليم رفات مقاومين جزائريين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما اعترف بوجه وحشي للاستعمار في الجزائر، وأمر بالتحقيق في اغتيال المناضل الفرنسي موريس أودان الذي ناصر الثورة الجزائرية، وعُدّ أحد أبرز وجوهها وشهدائها، لكن هذه الخطوات لا ترقى للمأمول الجزائري المطالب بالاعتراف والاعتذار الرسمي عن الحقبة الاستعمارية والمجازر التي شابتها والإبادة الناجمة عنها، يحدث هذا في وقت لم تتجرأ السلطات الجزائرية، منذ الاستقلال، على "تجريم الاستعمار" ليكون منطلقاً للمطالبة بالاعتذار وتسليم الأرشيف الكامل بما فيها أرشيف التفجيرات النووية، إذ لا جريمة دون نص قانوني، يدفع الطرف الفرنسي لإبداء تنازلات، تماماً كما جرم الفرنسيون معاداة السامية عبر قانون قايسو، ومثلما أجبرت إسرائيل تجريم التشكيك في الهولوكوست عبر أصقاع كثيرة في العالم، لا بل حتى الوصول لنتيجة مثل تلك حققها العقيد معمر القذافي سنوات قبل سقوطه، حين انتزع اعتذاراً رسمياً عن الاستعمار الإيطالي لليبيا، من فم رئيس الوزراء مع رئيس الوزراء القوي سيلفيو برليسكوني، لم يتسنَّ حدوثه سوى بعد سنوات من تشبيك المصالح المالية والاقتصادية والاستثمارية كللت باستثمارات إيطالية بلغت 7 مليارات دولار.

هذه هي لغة العالم فالفم الذي يلعق اليد المبسوطة لا يعرف غير عض اليد المغلولة.

الاستعمار جريمة، ولا نصوص تشريعية لتجريمه بالجزائر

بات من المطلوب قبل الصراخ الذي يناطح السحاب، دون أن يحرك الجبل، سوى الشروع في التحرك الجدي، من خلال الابتعاد عن الخطاب الغوغائي، مثل الذي ردده وزير طوال سنوات جول جرائم فرنسا الاستعمارية قبل أن يستقر بعد تقاعده في منزل ابنته بمدينة بليون، وإيلاء الملف لخبراء في مجالات نووية وصحية وقانونية وعسكرية، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول نووية للكشف عن مراكز ردم النفايات وتطهير المواقع، والارتكاز على هيئات أممية لجرد الضرر على الإنسان والبيئة والحيوان والزراعة والمياه وتأكيد السببية بين التفجيرات والأمراض والآثار البعدية، أي تحويل الملف من قضية استرزاق من ريع الذاكرة، تلك العبارة التي استعملها ماكرون خلال تصريحاته المثيرة للجدل، وقبله كوشنير وساركوزي، إلى ملف تقني ذي طابع قانوني، بالتنسيق مع هيئات دولية ذات قوة ومصداقية لإثبات العلاقات السببية والعللية بين التفجيرات النووية والآثار المدمرة لها، ذلك أن المحاكم الفرنسية ترفض ملفات تعويض لعسكريين فرنسيين لعدم كفاية الأدلة العلمية بين التجارب والإصابات المرضية، إذ طالما لم يصبح الملف قانونياً وتقنياً فإنه مرشح للركون في درج مهمل إلى جانب ملفات أخرى مثل الاعتراف وتجريم الاستعمار، إذ كيف تطلب السلطات الجزائرية من فرنسا الاعتذار عن الاستعمار فيما لا تملك هي نصاً قانونياً يجرم الاستعمار؟

ثم كيف يمكن إجبار الآخرين على الاعتراف بجرائم الاستعمار، والاعتذار والتعويض عن التفجيرات النووية، دون أوراق اقتصادية ضاغطة ولا استثمارات شهية، فكيف يتحقق هدف سياسي في العلاقات الدولية دون قوة "الهراوة" ولا إغراء "الجزرة"؟

إنه السؤال الذي يحيّر الأجيال الجزائرية الجديدة في طريقة الأجيال القديمة لإدارة الملفات والأزمات والصراعات والاستراتيجيات والتعاطي بمنطق اليوم مع تركة التاريخ المسمومة.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.