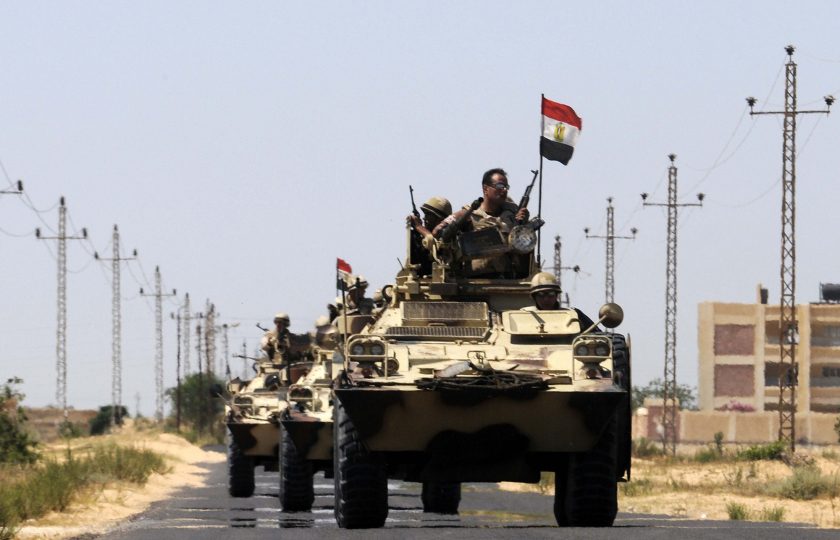

الموضوع الأكثر اهتماماً وإثارة للرأي العام العالمي خلال الساعات الأخيرة، هو نتائج تحقيقات "ديس كلوز" الفرنسية، التي تقول إن الجيش المصري أساءت استخدام معلومات استخبارية فرنسية كانت تهدف إلى محاربة التنظيمات المسلحة، عبر توظيفها بغرض تجفيف أي نشاط غير قانوني على الحدود الليبية، ما أدى إلى مقتل مئات المصريين من العاملين في الأنشطة غير الرسمية عبر الحدود.

تعد نتائج هذه المادة كارثية ومدويّة على عدة أصعدة؛ إذ إننا نتحدث عن مادة معتمدة على مئات الوثائق الرسمية للبيروقراطيّة الأمنية الفرنسية، والتي لم تقم أي جهة بنفيها قط، نشرت عبر منصة مرموقة متخصصة في التحقيقات الاستقصائية، قد سبق لها الانفراد بنشر مسارات وصول الأسلحة الفرنسية إلى مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، لتكشف في الأخير عن قتل مئات المصريين خارج نطاق القانون، في بقعة معمية من القطر المصري.

كان المعتاد سابقاً الحديث عن انتهاكات الجيش شرقاً خلال معارك سيناء، أو تجاوزاته مع الشرطة ضد المعارضين، بالأخص بعد 3 يوليو/تموز 2013، ولكن مخرجات هذا التحقيق تعد فصلاً وحلقة جديدة في سلسلة التغوُّل في استخدام "القوة الغاشمة" من الجيش، والتي تساهم في كشف ملابسات أمور كثيرة، مثل حادث الواحات الذي راح ضحيته سياح مكسيكيون قتلهم سلاح الجو المصري بالخطأ، وطرق صناعة الإرهاب والمظالم عبر التوسُّع في القتل، وغياب أي آليات للمحاسبة داخل المؤسسة العسكرية المصرية حيال أي انتهاكات ضد المدنيين، استناداً إلى مقولة السيسي الأثيرة بعدم خضوع أي ضابط للحساب، مهما كان جرمه.

ما نريد التركيز عليه هنا في معالجة التحقيق، هو الإجابة على الأسئلة التي تثيرها مادته: لماذا توسع الجيش المصري في استخدام القوة إلى هذا الحد؟ ولماذا رفض عرضاً فرنسياً للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء؟ وإلى أي مدى تتورط باريس في أنشطة مشبوهة من نوع خاص في بلاد كثيرة؟!

رفض المشاركة في معارك سيناء

وفقاً لما ورد في التحقيق، فإن الفريق التقني الفرنسي قد عرض على المسؤولين الفرنسيين في الجيش أن تتحول مهامهم الاستطلاعية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، يعني، بدلاً من التورط في قتل المهربين والشباب من تجار المخدرات والسلع التموينية ومستحضرات التجميل، أن يشارك في قتال تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بولاية سيناء على الحدود الشرقية؛ ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض!

في البداية، نحتاج إلى معرفة لم استعان الجيش المصري بنظيره الفرنسي تحديداً لتقديم يد العون في مسح الحدود الشاسعة بين مصر وليبيا دون غيره؟ والإجابة أنه علاوة على العلاقات المتميزة بين الطرفين، مدنياً وعسكرياً؛ فإن المؤسسة العسكرية في مصر، تدرك مدى اهتمام الدولة الفرنسية بتلك البقعة تحديداً، لاعتبارات الجغرافيا السياسية والتاريخ الاستعماري، إذ تعد هذه البقعة بوابة للبحر المتوسط، وأوروبا، وما يعرف بدول الساحل والصحراء، التي تعد على سلم أولويات أجندة مكافحة الإرهاب لدى باريس، علاوة على أسباب أخرى من بينها التنافس التركي الفرنسي على ليبيا، ووجود أنشطة استخبارية فعلية لباريس في تلك المنطقة بغرض رصد أنشطة الجماعات الإسلامية المسلحة هناك، بالتزامن مع فترة ازدهار تنظيم الدولة.

ولكن السؤال: إذا كان الأمر هكذا، الجيش المصري يفتقد، في هذا الوقت على الأقل، إلى معدات الرصد المتقدمة لمسح المكالمات والأنشطة في تلك المنطقة، وفي نفس الوقت قرر الاعتماد على باريس لمساعدته في تدبير أمر الحدود الغربية؛ فلم رفض التوسع في تعميق هذا التعاون ليشمل الجبهة الشرقية أيضاً؟

والإجابة ببساطة أن التعاون الاستخباري "السري"، ولنركز على مفردة السري تلك، فيما يخص إدارة أعمال القتال على الحدود الشرقية مقصور حصراً على طرفين: الطرف الأول، هو الولايات المتحدة التي تمد الجيش المصري بين الحين والآخر بأنظمة متقدمة بغرض تطوير إدارة أعمال القتال ضد تنظيم الدولة، بما في ذلك أنظمة اتصالات ورصد ومراقبة وطائرات مروحية هجومية ومركبات مدرعة، خاصة بعد التقارير المتناثرة عن عدم كفاءة الجيش المصري – دون دعم – لتولي هذه المعارك.

الطرف الثاني المنوط به مساعدة الجيش المصري في تلك المعركة ميدانياً دون غيره، لأسباب على رأسها تعميق التعاون الأمني، الذي يعد هدفاً مطلوباً لذاته، نظراً لكونه مدخلاً أيضاً لتعميق العلاقات مع واشنطن، هو دولة الاحتلال، وذلك أيضاً لامتلاكها تكنولوچيا متقدمة، بعضها ربما ليس موجوداً لدى فرنسا نفسها.

لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مصلحة مزدوجة لتثبيت الأمن في سيناء لصالح الجيش المصري، الأولى هي ضبط الحدود بعيداً عن فوضى التنظيمات المقربة من "داعش" والتي تفتقد إلى ثقافة "التنسيق الأمني" مع الاحتلال، وتعدُّ سلوكياتها معظم الوقت في دائرة "غير المتوقع". الثانية، هي منع تدفق الأسلحة إلى حركة حماس في قطاع غزة عبر الحدود المصرية، أو الأنفاق.

لذلك؛ فقد عمل الجيش الإسرائيلي خلال الأعوام العشرة الأخيرة على المشاركة الميدانية، بتنسيق ودون تنسيق، مع الجانب المصري لحفظ الأمن في سيناء ومنع تدهور الأوضاع على الحدود قدر الإمكان، وتبرز هنا في هذا السياق كلمات مفتاحيّة لتلخيص طبيعة السلوك الأمني الإسرائيلي في سيناء، هي: الطائرات المسيرة، والدعم الجوي للجيش المصري في الأوقات الحرجة، والعملاء الميدانيُّون على الأرض، وقطف الرؤوس الكبيرة، والحفاظ على سرية هذا الدور قدر الإمكان لتلافي إحراج الجانب المصري.

لدينا في هذا السياق رقم مهم، هو رقم 100، والذي قالت نيويورك تايمز إنه العدد التقريبي للطلعات الجوية القتالية لسلاح الجو الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمصر خلال عامين، هي المدة التي كانت البعثة الفرنسية خلالها ناشطة لتقديم الدعم اللوجيستي للجيش المصري غرباً، من 2016 إلى 2018.

ومن المعلوم بالضرورة حالياً لدى المهتمين بتقييم تجربة الجيش المصري في مكافحة التمرد بشمال سيناء خلال الأعوام الأخيرة، أن سلاح الجو الإسرائيلي لعب دوراً شديد الأهمية لتأمين ظهر الجيش المصري خلال معاركه مع تنظيم ولاية سيناء، وبالأخص خلال معارك محاولة الاستيلاء على رفح والشيخ زويد عام 2015، ومقتل أفراد وحدة الصاعقة في كمين البرث لاحقا.

لذلك كله؛ فلم يكن من الضروري الاستعانة بحليف خارجي في تلك المنطقة، ميدانياً أو سياسياً، خاصة أن السردية الرسمية التي تروّجها الدولة المصرية بخصوص أعمال القتال في شبه جزيرة سيناء هي: أن الجيش المصري يحارب الإرهاب، نيابة عن العالم كله، وأنه – على الصعيد الرسمي – لم يستعن بأي قوة خارجية كما فعلت الدول الكبرى في مناسبات سابقة. ومن جهة أخرى في نفس السياق، فإن التنسيق السري مع الاحتلال يساعد في تعظيم الدور المصري لدى واشنطن في لقاءات الغرف المغلقة.

لماذا يقتل المهربين؟

من المفترض، أن هناك طرقاً حازمة أقل من القتل لضبط الحدود الطويلة بين البلاد، كالتحذير والقصف غير القاتل وتوسيع الانتشار الأمني واستخدام التكنولوچيا والتعاون مع الشركاء على الجهة المقابلة، كما يفترض أنّ المؤسسة العسكرية المصرية ليس لديها أزمة كبيرة مع نشاط التهريب نفسه، إذ يمكن أن تسمح به بضوابط تتعلق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتقاسم العوائد.

ففي مقطع قديم نسبياً للواء كامل الوزير حينما كان مسؤولاً عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يطمئن الوزير عدداً من "عرب مطروح" بأن بإمكانهم الاستمرار في العمل "بالتهريب" وفقاً للضوابط السابقة، وهي التنسيق مع الجيش وتقاسم العوائد، وذلك في معرض تشجيعه لهم على الانخراط في المشروعات الجديدة للجيش بالاتجاه الغربي، خاصة إذا تمكنوا من "غسيل" تلك الأموال القادمة من عوائد التهريب، بحيث تصبح أنشطتهم مع الجيش أقل إثارة للشبهات، وفقاً لنص كلام الوزير.

وفي سيناء، سبق أن تحدثت مصادر قبيليّة معتبرة عن مشاركة وإشراف الضابط المرموق في المخابرات العامة ونجل الرئيس السيسي، محمود السيسي، في عمليات التهريب العابرة للحدود من وإلى الأراضي المصرية وقطاع غزة، بحيث تكون هذه الأنشطة تحت أعين الدولة من جهة، ويحقق من خلالها بعض كبار الضباط أرباحاً شخصية طائلة من جهة أخرى.. فلماذا توسع الجيش المصري في القتل العشوائي على الحدود الغربية كما يوضح التحقيق؟

على الأرجح، يتعلق الأمر بالتوقيت، ففي تلك الفترة، كان هناك خشية لدى السلطات المصرية من انفلات الأمور في الجهة الغربية، في ظل الانشغال بالقتال على الجهة الشرقية، وحالة الفراغ الأمني الذي سببها سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وبالأخص أن تلك الفترة كان يطلق عليها الرئيس السيسي: "مرحلة تثبيت أركان الدولة"، وذلك عبر تدشين برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإعادة نشر الأمن بقوة على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة.

في أكثر من مقابلة تلفزيونية، ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زهو شديد أن القوات الخاصة المصرية تمكنت من الدخول إلى نطاقات في الاتجاه الغربي لم يسبق لها الدخول إليها من قبل، وذلك في محاولة لكبح أنشطة التهريب غير القانونية ومنع تدفق الجماعات المسلحة الناشطة في الجانب الليبي إلى مصر، كما أن الرئاسة المصرية هي من بادرت بالحديث عن رقم 10 آلاف عربة مدمرة وقتل 40 ألف عنصر على الحدود المصرية الليبية، وهو ما ذكره السيسي أيضاً في مداخلة هاتفية سابقة مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر".

باختصار، كان هناك قلق كبير من أن تتسرب هذه الشحنات من الأسلحة والمتفجرات إلى أيدي خصوم النظام المصري من الجماعات المتمردة التي ظلت ناشطة شرقا وغربا وفي الوادي في تلك الفترة؛ فكان القرار الاستراتيجي الصادر للمنطقة الغربية العسكرية والقواعد الجوية الموجودة على الاتجاه الغربي باستهداف أي جسم متحرك يتم الاشتباه به بالطيران المقاتل والمروحيّ، وهو ما تسبب في حادثة الواحات التي قتل فيها عدد من السياح المكسيكيين، وحادثة مقتل المهندس أحمد الفقي، التي ذكرها التحقيق الفرنسي، الشابّ الذي قتل وأصدقاؤه بعد ثلث ساعة فقط من تحركهم من أحد المناجم بالواحات البحرية لفحص ماكينة ضخ المياة التي ورد إليهم إفادة بخصوص تعطُّلها، ففوجئ الجميع بقتلهم.

السبب الثاني، أن الدولة المصرية ممثلة في شخص السيسي، كانت تخطط حتى من أيام حكم الإخوان لإعادة هندسة الاتجاه الاستراتيجي الغربي ديموغرافياً وذلك من خلال سلسلة مشروعات حكومية عملاقة، تقدر ميزانيتها بمليارات الدولارات، على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية والعلمين الجديدة وبناء عدد من القواعد العسكرية ومشروع "مستقبل مصر" الزراعي الضخم الذي تشرف عليه القوات الجوية حالياً، وهو ما يتطلب "تطهير" وضمان أمن ذلك النطاق على أكمل وجه.

خلال حكم الإخوان عام 2012 وما تلاه مباشرة، أصدر السيسي بصفته وزيراً للدفاع قائداً عاماً للقوات المسلحة عدة قرارات تتعلق بإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية على الاتجاهات الاستراتيجية الأساسية؛ كان على رأسها قرار بمنع تملك الأراضي في نطاقات معينة بشمال سيناء، والدعوة إلى نزع السلاح، قدر الإمكان، من المنطقة الغربية، وتقديم حوافز لمن يبادر لذلك طواعية، وهي القرارات التي تكشف بوضوح وجود نية مبكرة لإعادة هندسة ديموغرافيا تلك المناطق.

السبب الثالث، أن اتباع تلك السياسة، سياسة "القوة الغاشمة"، كما يسميها الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي رديفاً ومرتبطاً بعملية تدشين عقد اجتماعي جديد بين السلطة في مصر وبين المجتمع على أساس مخرجات أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013 وما تلاها، والتي تتلخص في استعمال السلطة لفوائض هائلة من العنف لإعادة ضبط المجتمع المنفلت بعد أحداث يناير/كانون الثاني 2011، ومعاودة بسط هيبة الدولة بصورة أكثر وضوحاً من ذي قبل بما يتلاءم مع التطورات الأخيرة، وتعويد المجتمع على إمكانية الاستخدام المفرط للقوة ضد وحدات اجتماعية وثقافية أصغر، شرقاً وغرباً، في سيناء ومطروح والوادي، وهو ما ييسر أيضاً عمليات صدام مشابهة أقل عنفاً مثل نزع الملكيات من المناطق المختلف عليها بين الدولة والمواطنين، بغرض إعادة التخطيط والطروح الاستثمارية كما جرى في مناطق الوراق وماسبيرو والسمّان لاحقاً.

التواطؤ والأدوار المشبوهة لباريس

تنقلنا هذه الوثائق من السؤال عما إذا كانت فرنسا على علم بالتجاوزات المصرية لجوهر بروتوكول التعاون العسكري، إلى السؤال: لماذا صمتت باريس على التجاوزات المصرية؟ فوفقاً لـ"ديس كلوز" فقد أبلغ الفريق التقني الفرنسي العامل على الحدود الغربية المصرية باريس بما يحدث من خروقات لقواعد الاشتباك الحدودي بحلول أبريل/نيسان 2016، مبدياً استياءه ومطالباً بالعمل في أماكن اشتباك أكثر جدية شرقاً وهو ما قوبل بالرفض، كما أن السيدة فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية قد أطلعت ماكرون شخصياً على هذه التجاوزات لكي يتخذ حيالها موقفاً قبل زيارته إلى القاهرة ولقاء السيسي بحلول الـ22 من يناير/كانون الثاني 2019.

ومع ذلك فقد شهدت الشهور اللاحقة تكثيفاً للزيارات المتبادلة بين الجانبين، حتى أن السيسي زار الإليزيه مرتين خلال الشهور العشرة الأخيرة فقط، كان آخرها لحضور مؤتمر أصدقاء ليبيا، كما أدلى ماكرون بتصريحه التأسيسيّ الشهير عن الضوابط الحاكمة للعلاقات المصرية الفرنسية بعهده، مشيرا إلى أنه لا ينوي ممارسة أي ضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان، حتى لا تضعف قدراتها على مكافحة الإرهاب، والتي تشمل بالضرورة التعاون الحاصل على الحدود الغربية، والذي يعده النظام المصري ضرباً من ضروب مكافحة الإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار أن الوثائق تكشف، للمفارقة، أن البعثة الفرنسية لا زالت موجودة على الحدود الغربية المصرية إلى الآن!

قد يكون من المناسب في هذا السياق أن نعيد الإشارة إلى المادة الاستقصائية التي أنتجتها الدولة التركية بعد عامين من الفرز والتحليل لنحو نصف مليون وثيقة، كانت خلاصتها هي تورط الدولة الفرنسية ممثلة في شركة "لاڤارج" لتصنيع مواد البناء في تمويل ومساعدة أنشطة مشبوهة لتنظيمات إرهابية في سوريا، مثل تنظيم "بي كي كي"، عبر مسار طويل معقد من التمويل يبدأ من الاتحاد الأوروبي ويصب في أنفاق سوريا على الحدود التركية السورية، والتي تصل أطوالها إلى 90 كم، وذلك تحت سمع ونظر وحماية أرفع قيادات الدولة الفرنسية، بما في ذلك إيمانويل ماكرون، منذ أن كان وزيراً للاقتصاد الفرنسي، إلى أن صار رئيساً للجمهورية، وهي أدوار لا تختلف كثيراً عن الأدوار المشبوهة التي كشف عنها ضباط فرنسيون بخصوص فتح الاستخبارات الفرنسية قنوات اتصال وثيقة مع تنظيمات عاملة على الأرض متورطة في إشعال الصراع الجزائري في ثمانينيات القرن الماضي.

ويبدو أن الطرفين المصري والفرنسي قد اتفقا سوياً سراً، على أن يكون منهج التعامل مع مخرجات تحقيق "ديس كلوز" هو التجاهل وإماتة الجدل الإعلامي حيالها، وذلك بعد أن قام النظام المصري بحجب الوصول إلى رابط "أوراق مصر" الذي يتضمن الحلقة الأولى من تلك التسريبات على "ديس كلوز"، وقررت البيروقراطية الفرنسية الإشعار بكونها على علم بهذه التحديثات، ولكنها تفضل ترحيل ملف متابعة القضية من جهة لأخرى، حيث أرسل مكتب ماكرون الملف إلى وزارة الجيوش، التي صرحت بدورها في بيان لها بأن بين مصر وفرنسا تعاوناً وثيقاً في ملف مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، فإننا سنتنزَّلُ ونبحث في هذه التسريبات؛ دون أي عبارة إدانة من أي نوع، ودون أي إيضاح لمدى وإطار هذه التحقيقات.

رغم كل شيء، يظل من المفيد والضروري إلقاء الضوء على الأدوار المشبوهة للأنظمة الحاكمة، والتي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالمصطلح القانوني، إذ يعد هذا الدور أحد أبرز الممكنات من موقع المعارضة، دور التوثيق والرصد وتحديد المتهمين بدقة، عسى أن يأتي يوم يدان خلاله قانونيا كلُّ من تساهل في إراقة دماء المصريين بهذه البشاعة وإلى هذا الحد؛ كما حدث في تجارب تاريخية سابقة على مستوى العالم، ليست كثيرة حقاً، ولكنها موجودة ومعتبرة.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.