إذا مرّرتَ إصبعك على الشاشة ووصلت حيث الجزء المكتوب فيه تعريف الكاتب وقرأت النبذة المختصرة التي كتبتها عن نفسي ستكتشف أني أدرس بكلية الهندسة. لم يعد أمراً غريباً لأن الصحافة وكتابة المقالات لم تعد قاصرة على طلاب وخريجي كلية الإعلام، كذلك ستعرف أنني كتبت رواية، وهو ليس أمراً غريباً كذلك، في سنوات مضت كان معظم فطاحل الأدب من كليات الطب، ويقال إنه في العصر الحالي استولت الهندسة على كثير من جوائز الأدب، وشخصياً أعرف أكثر من ثلاثة أدباء مخضرمين من خريجي كلية الهندسة.

القصة بدأت حين اكتشفتُ فجأة الأفلام القصيرة، بحادث عابر ولطيف على يوتيوب ظهر لي أحدهم، وابتعلني ثقب أسود وشاهدت كل ما طالته يدي وتحملَته باقتي من أفلام تقريباً. وشعرت أنني أحب أن أكتب هذا، أحب أن أكتب سيناريوهات لأفلام قصيرة. عن طريق الصدفة أيضاً وقع في يدي كتابان يتحدثان عن كتابة السيناريو، لكن لسوء حظي أن هذه الشعلة التي نبتت بداخلي فجأة جاءت متزامنة مع اختبارات نصف الفصل الدراسي (midterm)، وكل محاولاتي لتنحية هذه الفكرة المجنونة بترك الهندسة ودراسة السينما باءت بالفشل!

والذي حدث أنني كأي شخص يريد فهم أصول شيء شغف به، قررت مشاهدة كل الأفلام الروائية القديمة التي فاتتني، ما الرابط بين الأفلام القصيرة الحديثة وبين الأفلام الروائية الطويلة القديمة؟ أنا حقاً لا أعرف. كل ما أذكره أنني قضيت ليلة اختبار ميدتيرم مادة إلكترونيات الجوامد وأنا أشاهد فيلماً لفاتن حمامة بعدما فشلت كل محاولاتي لفهم هذه المادة و(لمَّها) ليلة الامتحان.

في اليوم التالي دخلت اللجنة ولم أكتب سوى اسمي ثم بدأت بنقل الأسئلة، كل هذا النقل البطيء مع الخط الأنيق ولم يكن مر من الوقت سوى نصف ساعة فقط. حسناً حتى الآن أنا لا أعرف فعلاً كيف قمت بفعل هذا، ما الذي كنت أفكر فيه؟ لا أعرف، لكني أمسكت بالقلم الرصاص وقررت كتابة رسالة اعتذار لدكتور المادة عن عدم مذاكرتي، ربما تلبستني شخصية الكاتبة في الوقت الخطأ، أو أني تأثرت برغبتي في الكتابة للسينما حدَّ أني تخيلت أنني لست أنا، وأنني أكتب مشهداً من فيلم.

"عزيزي الأستاذ دكتور المادة، تحية طيبة وبعد، وددت أن أبلغك اعتذاري عن عدم مذاكرتي لاختبار حضرتك اليوم، فقد قضيت ليلة أمس أشاهد فيلماً لفاتن حمامة وأسمع ألحان محمد عبدالوهاب، بعدما أصابتني نوبة هلع لعدم إمكانية فهم هذه المادة ومذاكرتها ولم أستطع الفكاك منها، أعتقد أني كنت أحاول إنقاذ روحي بهذا، أليست المحافظة على روح الواحد من العطب في مثل هذا الوقت الذي يحاول فيه فيروس لا يرى بالعين المجردة القضاء على العالم أهم من الحصول على علامة مرتفعة؟ أرجو ألا تضيع وقتك في تصحيح ورقتي فأنا لم أكتب شيئاً، وقضيت وقت الاختبار أكتب بدايات قصص قصيرة تصلح لتتحول لسيناريوهات قد تساهم في المستقبل في إنقاذ أرواح أخرى، سلاماً طيباً ووردة".

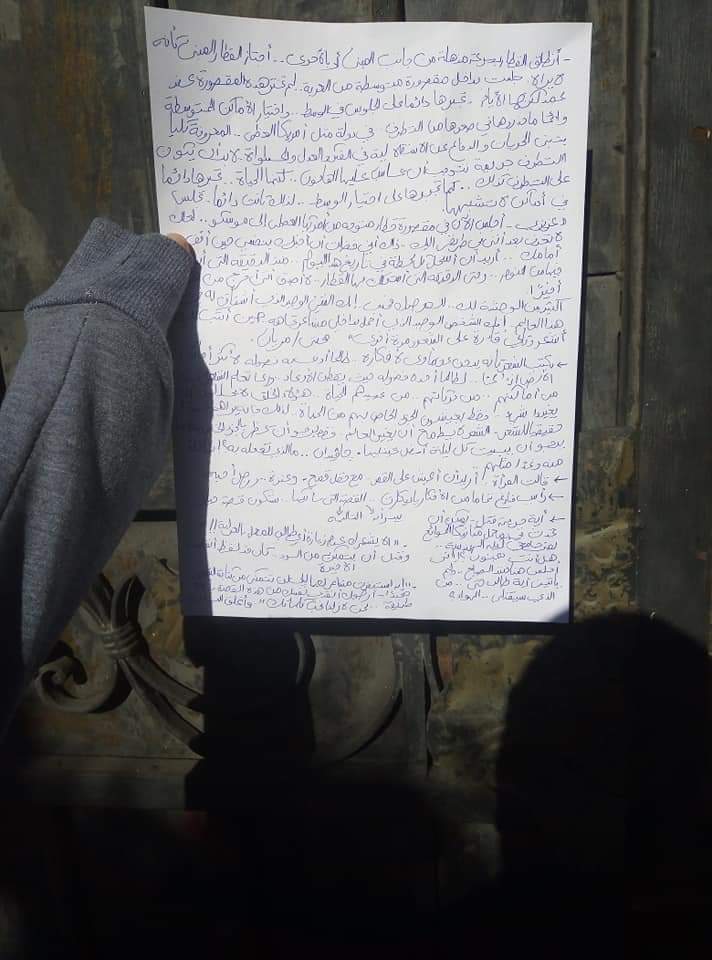

لأكون صريحة ليس هذا ما كتبته بالضبط، هذه الرسالة أكثر بلاغة من الأخرى، لكني لا أذكر الأخرى، ولكنها تحوي نفس المضمون، ولجرأتي غير المعقولة فقد نشرت صورة ورقة الاختبار وظهرها المليء بالقصص على صفحتي على فيسبوك، ولدهشتي غير المسبوقة انتشر المنشور بسرعة البرق، قلة قليلة مندهشة ومعجبة، والكثير الكثير من السباب والشتائم الشنيعة والاتهامات. أزعجني الأمر في وقتها، لكني بعد ذلك سأعترف أنهم كان معهم الحق في سيل الشتائم هذا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، لكن تعداه إلى أن وصل المنشور إلى دكتور المادة، وحينها حُولت إلى التحقيق.

ذهبت إلى الكلية بأرجل مرتعشة، دخلت إلى غرفة التحقيق، قال لي المسؤول: "بقى سبتي المذاكرة ليلة الامتحان وقعدتي تتفرجي على فاتن حمامة ها؟!" كدت أنهار من البكاء من الخوف للحقيقة، خِلت أنه سيفصلني من الكلية، ماذا سأقول لماما؟! ما فعله هو أنه أخرج ورقة وكتب فيها اعتذاراً رسمياً للكلية والدكتور وطلب توقيعي عليها.

أغلق الورقة ثم بدأ يسرد لي أسماء ممثلين ومسرحيات وأوبريتات يحبها! وبدأ يقارن بين سينما الآن وسينما زمان! ومدى تأثر شباب جيل الستينات بالتنوع الكبير والمدهش الذي حصلوا عليه من الفنون. ثم طلب مني المغادرة وعدم العودة لمشاهدة الأفلام مرة أخرى، طلب مني إغلاق الباب بعد الخروج وتركني وسط دهشتي أحاول فهم ما حدث منذ قليل!

دعك من أني ذهبت لأعتذر من الدكتور شخصياً قبل ذلك، وأنه تفهم أمري وأني فعلاً لم أقصد الإساءة، وتفهم ولعي بالكتابة، لكني كذلك رسبت في المادة، والآن نحن صديقان وأدرس معه في الترم الصيفي بينما أعمل معه في أنشطة طلابية هو مسؤول عنها.

في مرة من المرات التي ذهبت فيها إلى غرفة مكتبه كي أسلمه بعض الأوراق، طلب مني أن أطبع له ورقتين عند سكرتيره، لفت نظري أن السكرتير يعلق رسمات جميلة وجذابة على باب المكتب، فسألته بطابع الكاتب الفضولي الراغب دائماً في اقتفاء أثر الحكايات: "رسمك؟" أجابني بنعم، فأخبرته أني أكتب وقبل أن أكتب كانت لي محاولات في الرسم، فأخبرني أنه بالأساس مخرج!

– مخرج؟!

– نعم (مبرزاً كارنيه المعهد العالي للسينما).

– وما الذي جاء بك إلى هنا؟ (لا أحد في مصر يعمل بشهادته).

لا أستطيع إنكار أنني أصابتني الدهشة من أن يعمل مخرج كسكرتير، لكني بعد ذلك فكرت ما الفرق بينه وبين المهندس الذي يترك مجاله ويعمل مترجماً أو صحفياً؟ وساعتها عاودني الأمل في إمكانية دراسة السينما بعد التخرج من الهندسة، بعدما عرفت مسبقاً أن خريجي المدارس الأزهرية لا يحق لهم دخول معاهد السينما أو الموسيقى، بالتأكيد لأنه من وجهة نظرهم هناك تناقض بين حاملي المصاحف وميكروفانات إذاعة الأغاني، لا أعرف ألم يسبق لأحد منهم معرفة أن الشيخ مصطفى إسماعيل كان محباً للموسيقى، أو أن زوجته كانت تعزف البيانو؟ إنها الطبيعة المزدوجة للشخصية المصرية. التناقض في تكوين قناعات فيما يخص الفن من سينما لموسيقى لكتابة.

وبخصوص السينما، قبل أيام صدر قرار من محافظة القاهرة بتحديد مبلغ قدره 15 ألف جنيه للتصوير الخارجي في شوارع الدولة، وحوالي 100 ألف جنيه للتصوير لمدة يوم.

قامت الدنيا على قدم واحدة في أوساط السينما والثقافة، وكتب الكثير من المخرجين والكُتاب عن ذكاء دولة مثل نيوزيلندا واستغلالها لمظاهرها الطبيعية في تصوير مسلسل لعبة العروش، وفي التسهيلات الكبيرة التي تقدمها دولة مثل المغرب للراغبين في تصوير أفلام عن حواري القاهرة وأيامها (إبراهيم عبدالمجيد- أخبار اليوم)، مناشدين الدولة ليس فقط بالتراجع عن هذا القرار، بل بالبحث والنظر في عملية إنتاج الأفلام وضرورة تقديم تسهيلات لصنَّاع الأفلام في مصر، واستغلال الآثار والأماكن الثرية التي ننفرد بها لاسترداد لقب هوليوود الشرق، بعدما أخذته منا المغرب وبيروت مؤخراً، وعدم العزم على الاستفادة المالية من الإنتاج السينمائي الذي هو بالأساس منعدم وقليل بسبب وبدون سبب!

في أفلام الحافظة الزرقاء، يحكي لنا د. أحمد خالد توفيق -رحمة الله عليه- عن مسيرته مع السينما، وعن ولع أبيه بسينما الأفلام الحربية، وعن تنقله معه من الأفلام الحربية إلى أفلام دراكولا ومصاصي الدماء وأفلام الرعب، الرجل يحكي بشغف من يكتب الذكريات وكأنها ما زالت طازجة لم يمر عليها سوى ليلة وضحاها! ليس هو فقط من يكتب عن السينما بكل هذا الشغف والفهم ولديه حصيلة ضخمة من الأفلام الجيدة وقدرة عالية على التحليل والتفنيد. اكتشفت الأستاذ أسامة غريب في منتصف العام الحاضر تقريباً، عن طريق كتابه: "مقدرش أهز جامد من غير ما أقول لحامد"، في الكتاب هناك فصل كامل يتحدث عن السينما، ويطرح وجهات نظر ويشرح ويحلل ويقارن، بدءاً من دور العرض حتى طريقة تلقي المشاهد للفيلم. هناك كذلك الناقد الكبير الأستاذ محمود عبدالشكور، الذي يستخدم صفحته على السوشيال ميديا كڤترينة عرض وتسليط ضوء على الأفلام القوية والجيدة قديماً وحديثاً.

هل يوجد أحد من هذا الجيل البائس لديه القدرة على مشاهدة فيلم سينما بعقل متفتح وواعٍ وقادر على التحليل مثلهم؟ هل يوجد أصلاً فيلم يعرض حالياً بدور العرض، يحمل فكرة وقضية مهمة تعمل على تفتيح العقل؟ معظم الأفلام التي تعرض هذه الأيام ترسخ لقناعات خاطئة وتروج لأشياء غير واقعية.

منها الأفلام التي تحرض بشكل صريح على ضرورة سعي الإنسان وراء شغفه وتركه لأي عملٍ روتيني لا يملأ قلبه وحياته بالسعادة، وكذلك تركه لأي مهام يومية مملة والسعي وراء الأشياء التي تضيف لحياته المرحة. أفلام تقول بشكل صريح دعك من المسيرة التعليمية واذهب لنادي الرقص، دعك من الوظيفة الحكومية الثابتة واذهب لعمل أفلام قصيرة وشارك بها في مهرجانات وجرب حظك مع القبول والرفض.

حسناً ما السبب في وضع هؤلاء الأشخاص في الأماكن التي لا تليق بهم منذ البداية؟

إن هذه الأنواع من الفنون لديها سمعة سيئة لأنها غير مقدرة وغير مدعومة من الدولة، وبالتالي فكل من له موهبة حين يُوضع أمام اختيار الاستقرار أو المجازفة فبالتأكيد سيختار الاستقرار! ثم سيعود بعد ذلك للشعور بالحنين تجاه موهبته، وتشتعل داخله الرغبة في العودة إليها في وقت لا تنفع فيه العودة.

لهذا السبب تعرضت للسب والشتم من هؤلاء الشباب الذين هاجموا منشوري على فيسبوك، لأن منهم من كان يتمنى مثلاً مقعداً في كلية الهندسة، لكنه لم يستطع الحصول عليه، فبالتالي سيشعر بالحقد على من واتته الفرصة ولا يستغلها بشكل جيد!

وإذا كان لدينا من عندهم استعداد لتقديم شيء قيم فعلاً، قلة قليلة وجدت مسلكاً مضيئاً أناره لهم شغفهم بالسينما للتعلم والفهم عن الكتابة والإخراج والتمثيل فلماذا نعجزهم ونصعب الأمور عليهم؟ إذا كانت شركات الإنتاج أصلاً ترفض قبول الأفلام القصيرة، وترفض الأفلام الروائية الطويلة إن لم تكن تجارية، وهؤلاء الشباب يحاولون صنع سينما حقيقية فلماذا أضع لهم العقدة في المنشار؟

نحن جيل بائس جداً، لم ينعم بترف التأثر بالسينما والوقوع في حبها وتكوين ذكريات معها، وحين أراد أن يصنع فارقاً وضعوا له العقدة في المنشار. كل هذه المشكلات التي تواجه أصحاب المواهب ثم نأتي فنزيد نحن عليهم بفرض تكاليف غير منطقية وغير معقولة؟

فمن مكاني هذا أحب أن أرسل رسالة اعتذار فوق رسالة الاعتذار التي أرسلتها مسبقاً لدكتور مادة إلكترونيات الجوامد: "لم تعد السينما تنقذ أحداً يا دكتور، أصبحت تفعل العكس، تقتل شغفاً وتصيب أشخاصاً بإحباط وتدفعهم لترك ما يحبونه ويودون السعي لأجله للجري وراء لقمة العيش، أما عني فأنا تقريباً سأحذف فكرة دراسة السينما وكتابة السيناريوهات من رأسي، وبدلاً من ذلك سأركز على النجاح في هذه المادة في الترم الصيفي، فربما كان هذا هو الطريق الوحيد لإنقاذ المرء في المستقبل، أن يعرف كيف يحرك الإلكترون".

من يستطيع تحريك إلكترون السينما في مساره الصحيح.. نحو المستقبل؟

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.