في باتنة عاصمة الأوراس، مهد قيامة الثورة الجزائرية، ينتصب مسجد كبير بـ4 مآذن تناغي أبواب السماء على ارتفاع يزيد عن 56 متراً، تدعو الناس في كل يوم وليلة للصلوات الخمس. وذلك المسجد الذي يتسع لـ30 ألف مصلٍّ يتوسط في واقع الأمر جامعة إسلامية كانت ألحقت خلال الثمانينيات بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، قبل أن تدمج بعد ذلك في كلية العلوم الاجتماعية لجامعة باتنة التي باتت تحمل اسمه.

هو المجاهد محمد الطاهر عبيدي المعروف بكنيته الثورية والتاريخية "الحاج لخضر"، الذي وصل إلى رتبة عقيد في جيش التحرير إبان الثورة الجزائرية، بعدما كان واحداً من رعيلها الأول.

على مدار سنوات طويلة بعيد الاستقلال عكف "الحاج لخضر" رغم كل العوائق والمصاعب على إخراج مشروعه الشخصي بإنجاز هذا المسجد والمدرسة الجامعية التابعة له، تحقيقاً لـ"حلمه الخاص" الذي توارثه عن "وصية الشهداء" كما كان يردد.

لذا ثابر الرجل المكافح الصابر الذي خلدته الذاكرة الجماعية الجزائرية في الأثر بأغانٍ شعبية مثل "الحاج لخضر مول الشاش الأصفر"، أي ذو الشاش الأصفر، في منطقة الأوراس، على أن ينجز تركة الشهداء، مهما كان الثمن.

أتذكر مثلاً أنه قال لنا في حوار مقتضب: "لقد عاهدنا الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الإسلام والوطن والهوية على الوفاء بالعهد، لذا أطلقنا مشروع الجامعة ومسجد قلعة الإسلام، ليكون منارة دينية وعلمية في عصر الاستقلال الذي يجُبّ عهد الاستعمار".

قد يخال المرء أن قائل هذه الكلمات العميقة والمرتبة علم من أعلام الفكر والفلسفة، لكن الرجل الذي لم ينل حظه من التعليم، يكاد ينطق بالبصيرة ما يعجز المتعلمون عن التعبير عنه باللسان.

لا عجب أن ينشئ العقيد "الحاج لخضر" مشروعه الحلم فوق أرضية مطار عسكري فرنسي سابق بحي النصر، كانت تنطلق منه الطائرات الفرنسية لدك معاقل الثوار والمجاهدين في جبال الأوراس طوال سنوات ثورة التحرير الجزائرية، كما لو أنه يستبدل القنابل بالمآذن، والخوف بالسلام، والموت بالحياة، حتى إنه كان يصر قبل مماته على أن تكون المآذن الأربع بارزة للعيان من أعلى قمة جبل "الشلعلع".

الحاج لخضر شارك في تفجير الثورة واعتزل الساحة بعد انقلاب "هواري بومدين"

ولد الحاج لخضر في عائلة فقيرة بقرية أولاد شليح بوادي الشعبة بباتنة عام 1914، حفظ شيئاً من القرآن دون أن ينال فرصة التعلم جراء الفاقة والحرمان والتعسف الاستعماري في حق الجزائريين، وقد اضطرته تلك الظروف الاجتماعية الخانقة إلى طلب الرزق بالهجرة إلى فرنسا عام 1936م.

انتقل إلى فرنسا وعمل في مصنع للأسلاك الشائكة، ثم عتّالاً وحمّالاً في الأسواق، نظير بنيته الجسمانية الهرقلية، قبل أن يشتغل خبازاً لدى سيدة فرنسية سرعان ما أعجبت بنزاهته وأمانته، فقررت أن تعينه وكيلاً لها ولأعمالها، غير أنه وخلال مقامه الفرنسي تفتقت لديه كراهية الاستعمار وهو يعاين الفوارق المعيشية بين "الجحيم الجزائري" الذي يسود فيه التجهيل والتفقير والبطش، و"النعيم الفرنسي" المشيّد على استغلال خيرات شعوب الدول المحتلة.

انتمى "الحاج لخضر" للحركة الوطنية في فرنسا، ليؤسس عقب عودته للجزائر خلايا سرية بين أعوام 1993 و1942، قبل أن يصبح واحداً من القيادات التي حضرت لتفجير الثورة الكبرى ليلة الأول من نوفمبر 1954 بمشاركته في الهجوم على ثكنة مدينة باتنة العسكرية.

مع مرور السنوات خاض "الحاج لخضر" معارك عدة أهلته لتولي قيادة الولاية التاريخية الأولى "الأوراس النمامشة"، فأبلى رغم صرامته وحدة طبعه البلاء الحسن، لينتهي به المطاف عقيداً في جيش التحرير ويعيّن في قيادة الثورة الجزائرية بتونس.

شغل بعد الاستقلال، عضوية المجلس التأسيسي ثم المجلس التشريعي الوطني -البرلمان-، كما حاز عضوية اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني، إلاّ أنه قرر اعتزال الحياة السياسية بعد الانقلاب الذي قاده العقيد "هواري بومدين"، قائد أركان الجيش، ضد الرئيس أحمد بن بلة في 19 يونيو 1965، رافضاً أن يخصص له الحاكم العسكري الجديد، راتباً شهرياً نظير حيازته لرتبة عقيد خلال خدمته السابقة في جيش التحرير الوطني، رفض العرض بكلمات ذات دلالة قائلاً: "لن أقبل براتب شهري لأني لست عسكرياً، أمّا إذا كان الراتب ممنوحاً لي بصفتي مجاهداً في الثورة فلا مانع في ذلك أسوة بباقي المجاهدين".

تبرع بـ300 مليون سنتيم صدقة جارية لأمه وأبيه

يكشف الصحفي والسينمائي الفرنسي الشهير "روني فوطي" حقائق صادمة عن سياسة التجهيل التي باشرتها فرنسا منذ احتلال الجزائر، إذ يروي أنه وفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا تحصي 40% من الأميين، ينقل عن الرائد "أنتوان روزي" صاحب رحلة داخل منطقة إيالة الجزائر في عام 1833؛ يقول إن سلطات الاحتلال فوجئت غداة غزو الجزائر، بأن جلّ الرجال والأطفال الجزائريين يحسنون القراءة والكتابة، وتلك الصورة ستتبدل رأساً على عقب خلال قرن، ضمن سياسة استعمارية كانت ترى أن التلميذ الذي يعد من واحد إلى عشرة خطر على المشروع الفرنسي في البلاد.

لم يكن الطفل محمد الطاهر عبيدي "الحاج لخضر" ليشذ عن القاعدة العامة لسكان البلاد حينما حرمته تلك السياسة الاستعلائية من الدراسة، لكن يبدو أن الرغبة في كسر عقدة الجهل والتجهيل القسري، ستبرز لديه عندما سيصبح العقيد الحاج لخضر، واعياً بأن التعليم شرط للتطور.

إذ لم تنقض سنواته الثمانون حتى كان يكرس كل همه من أجل تنفيذ مشاريع خيرية، على رأسها مشروع المسجد الذي ترى مآذنه من قمة الشلعلع، ثم جامعة تقدم العلم والمعرفة لأبناء الشعب البسطاء.

أنشأ في عام 1980 جمعية "مسجد قلعة الإسلام أول نوفمبر"، وهو مسجد يتربع على 42.000 متر، بقاعة صلاة فسيحة للرجال والنساء وميضأة كبيرة، وملاحق سمعية وبصرية، ثم شرع في جمع التبرعات لوضعه حيز التجسيد الميداني.

ولأن "الحاج لخضر" صاحب الفكرة والمبادرة فقد قرر كما رفيقه مصطفى بن بولعيد الذي باع حافلاته لشراء السلاح اللازم لبدء الثورة، أن يبيع هو أيضاً أرزاقه التي يملكها لشريكه السوفي في مصنع لإنتاج مصبرات الطماطم ناحية عنابة، عازماً أن يطلق بها أساسات المشروع بعدما اختار بعناية رمزية شديدة أن يجسده في مطار عسكري سابق، كانت تنطلق منه الطائرات الفرنسية لقصف القرى والمداشر بغاز النابالم المحرم دولياً، مثلما وقع بجبل الرفاعة 1958.

إن المحرك الذي دار في عقل العقيد الحاج لخضر في تلك اللحظة يكرس فكرة واحدة كشفها "صالح بن فليس" الذي ألف رفقة الدكتور عمر تابليت كتاباً تناول سيرته الذاتية تحت عنوان "العقيد الحاج لخضر قائد الولاية التاريخية الأولى في الجهادين"، مفادها بأن "المكان الذي كانت تحلق منه الطائرات الفرنسية لقصف الجزائريين سيكون مكاناً تقصف فيه المآذن السياسة الفرنسية بالمعرفة".

تبرع الرجل بمبلغ 300 مليون سنتيم، وكان مبلغاً هائلاً خلال تلك الفترة للبدء في الأشغال الأساسية، ورأى أن يخصص منها الثلث وقيمته 100 مليون سنتيم مقسمة على شطرين بمبلغ 50 مليون سنتيم لكل واحد منهما، صدقة جارية لوالديه أمه وأبيه المتوفيين.

تلاسن مع أحمد أويحي واحتضنه الغزالي والقرضاوي والبوطي

يروي لي الدكتور عبد الحميد خزار، وكان من المقربين من "الحاج لخضر"، أن وزارة المالية اتصلت به عبر مصالح الضرائب المالية تطالبه بدفع المستحقات المالية المفروضة، فما كان عليه سوى أن حمل ذلك الإخطار متوجهاً إلى العاصمة، فوضع الرسالة على مكتب الوزير صائحاً: "إذا أردت أن تحصل نسبة الاقتطاع الضريبي فعليك الحفر عنها في أساسات المسجد الذي شرعت في بنائه".

لعب "الحاج لخضر" دوراً كبيراً في جمع التبرعات محفزاً رجال الأعمال والمقاولين والتجار على البذل في سبيل المشروع، فيما حث عمال المؤسسات الاقتصادية والصناعية على التبرع بأجرة يومين لصالح المشروع الذي بدأ يتطاول في البناء قبل أن يدفع ثمن الظروف السياسية والأمنية التي ضربت البلاد خلال التسعينيات، حينما قررت السلطات احترازاً حظر جمع الأموال خارج الأطر المؤسساتية، حتى لا تكون غطاءً غير مراقب لتمويل النشاطات "الإرهابية" في خضم المجابهة الشرسة ضد الجماعات الإسلامية.

اضطر "الحاج لخضر" للدخول في ملاسنات حادة مع أحمد أويحي رئيس الحكومة السابق في عهد الرئيس "اليامين زورال"، الذي تشدد في موضوع حظر التبرعات قائلاً له: "سأنجز المسجد والجامعة بدعمكم أو دونه، حتى لو كلفني الأمر اللجوء للدعم المالي السعودي والإيراني، من أنت كي تمنعني؟ كنت في سنوات الثورة أحمل أمثالك في بطن "برويطة"، عربة يدوية، وأخوض بهم المعارك في الجبال والوديان".

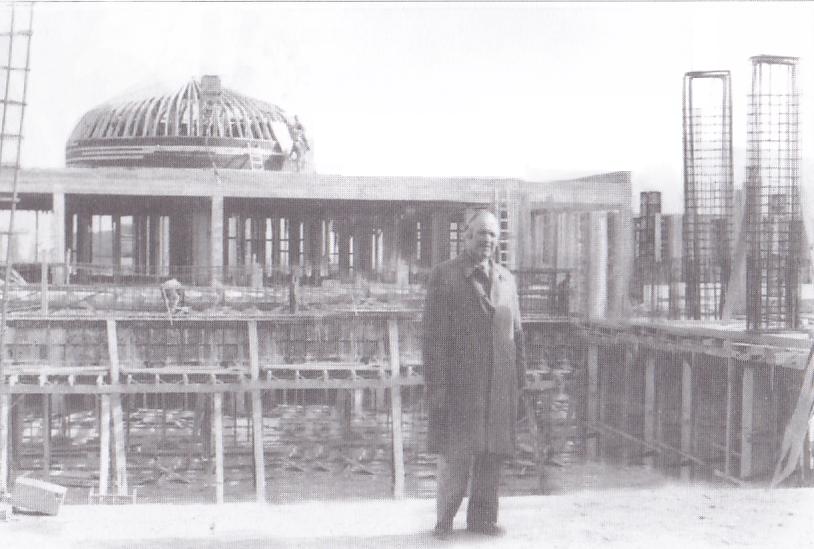

انطلقت أشغال المسجد الذي صممه المهندس "الطيب بوعرعور"، ونفذه المقاول "الوردي شعباني" في عام 1982 على أن يكتمل بعد 36 شهراً، غير أنه، ولِما شابه من صعوبات مادية وعراقيل إدارية، كان ينسبها هو لبعض مقربيه لفلول التيار الشيوعي المتغلغل في المفاصل الإدارية، والتي حاولت تعطيل المشروع بوضع العصي في الدواليب، وإزاء مراوحته للمكان كان يقيم مجسماً للمسجد والجامعة محمولاً على شاحنة لتطوف به الشوارع إشعاراً للمواطنين بالمشاركة فيه.

تفادياً لإلغاء المشروع سارع، بفضل ما تمتع به من نفوذ يستند لشرعيته الثورية، على حين غرة لافتتاح المعهد الإسلامي عام 1987، ثم أتبعه بالمسجد فرضاً للأمر الواقع، واستطاعت هاتان المؤسستان الناشئتان أن تكونا مسرحاً لندوات علمية ودينية كبرى.

فقد تمت استضافة علماء كبار مثل العلماء الأجلاء، محمد الغزالي ويوسف القرضاوي وسعيد رمضان البوطي، وهم الذين استعان بهم الرئيس "الشاذلي بن جديد" في تأطير جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة ضمن ما سمي بمشروع أزهر الجزائر لنشر الثقافة الإسلامية الرصينة والمعتدلة في مواجهة التطرف والغلو الذي بدأ يتمدد داخل عدد من الحركات الإسلامية.

جنازته المهيبة امتدت على مسافة كيلومترات

توفي "الحاج لخضر" شهر فبراير عام 1998 دون أن يرى بذرته تتجسد بشكل كامل، فأقيمت له جنازة شعبية ورسمية مهيبة، وتكريماً لمسيرته أقيمت له صلاة الجنازة في المسجد الذي أسسه دون أن يحضر لحظة تدشينه، لكن تلك البذرة التي ألقاها ستورق شجرتها بعد 16 سنة كاملة، عندما قام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة برفع الستار عنه عام 2003، ليكون مسجداً جامعاً تقام فيها الصلوات بحضور يفوق عشرات الآلاف يومياً.

لاحقاً أطلقت الدولة الجزائرية اسم ذلك الرجل غير المتعلم على جامعة باتنة التي صارت تحمل اسمه بصفة رسمية، وذلك الرجل الذي تزوج مرتين وحرمه القدر الرباني من إنجاب ذرية من صلبه تخلد ذكراه.

لكنه تكفل بتربية فتاة يتيمة، ستعوضه المشيئة الربانية بأبناء رمزيين هم آلاف الطلاب وعشرات الأساتذة والدكاترة الذين تخرجوا من مؤسسته، والذين يعقدون له في كل عام ذكرى تحيي مآثره في اليوم الذي غادر ببدنه الحياة الدنيا ولحقت فيه روحه بالرفيق الأعلى.

يتذكر كثير من الطلبة الذين صاروا اليوم دكاترة في العلوم الشرعية والتاريخ والإعلام والأديان مقولته الشهيرة: "لقد أسست هذا المشروع كي يكون زهرة تينع في قلوبكم، فحافظوا عليه بعد رحيلي".

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:[email protected]

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.