منذ ما قبل قيام الكيان الإسرائيلي المحتل على الأرض الفلسطينية، شكّلت المياه محوراً أساسياً في مخططات قادته و أولوياتهم. فقد أشار ثيودور هرتزل بعد مؤتمر بازل عام 1897 إلى أهميتها، ثم جاءت الوكالة اليهودية عام 1919 لتصف جبل الشيخ الذي تنبع منه عدة أنهار، بأنه المصدر الحقيقي لمياه فلسطين. وفي رسالة حاييم وايزمان إلى مؤتمر السلام في باريس، أكد أن "إقامة وطن قومي لليهود غير ممكنة من دون مياه نهرَي الأردن والليطاني". لاحقاً، كتب ديفيد بن غوريون في مذكرة لحزب العمال البريطاني عام 1941 جاء فيها أن أهم أنهار "إسرائيل" هي الأردن والليطاني واليرموك. كما حرص الاحتلال خلال مشروع التقسيم عام 1947 على التمسك بمنطقة الجليل الأعلى لما تحتويه من موارد مائية حيوية.

وبعد حرب النكسة في 1967 واحتلال الجولان والضفة الغربية وسيناء ولاحقاً جنوب لبنان، وضعت دولة الاحتلال الإسرائيلي نصب عينيها موارد الماء ومنابع الأنهار ومن ثم الطاقة مثل الغاز الطبيعي، كأدوات صراع واستراتيجية إخضاع لهذه الدول. أدركت "إسرائيل" مبكراً، بما تحتله من موقع جغرافي وسيطرة عسكرية أن التحكم بالموارد الحيوية مثل الماء وحقول الغاز المسروقة، يشكل سلاحاً لا يقل خطورة عن الدبابات والطائرات لإخضاع دول الجوار.

وهكذا، تحوّلت المياه والطاقة إلى مفاتيح ضغط إقليمي تمارس من خلالها تل أبيب ابتزازاً مستمراً لجيرانها في الأردن، مصر، سوريا ولبنان، ناهيك عن سرقتها بشكل كامل وممنهج لجميع موارد الماء والغاز من الفلسطينيين. وعملت دولة الاحتلال على ربط مصالح دول الطوق وحاجتها للماء والطاقة فيها، بحيث يصبح استمرار تدفق الموارد مرتبطاً بالرضوخ لشروطها السياسية وإملاءاتها لتصفية القضية الفلسطينية. فكيف سرقت "إسرائيل" هذه الموارد واستخدمتها كسلاح ابتزاز وضغط ضد دول الطوق؟

أولاً: كيف تم عسكرة المياه في العقلية الإسرائيلية؟

- لم يكن الماء يومًا مجرد مورد طبيعي في العقل الصهيوني؛ بل تحوّل منذ نشأة المشروع الإسرائيلي إلى أداة بقاء، ورمزاً توراتياً، وسلاحاً جيوسياسياً. فمنذ اللحظة الأولى، بُنيت الاستراتيجية الإسرائيلية على قناعة راسخة مفادها أن ندرة المياه في فلسطين المحتلة، وضغط الهجرات اليهودية المتزايدة، لا يمكن تجاوزها إلا عبر السيطرة على منابع المياه في الإقليم أو تقليص اعتماد الجوار العربي عليها. وهكذا صارت "عسكرة المياه" جزءًا من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، حيث يلتقي النص الديني بالأهداف السياسية والمخططات التوسعية، وتتحول الأسطورة التوراتية إلى مشاريع سدود، تحالفات مصلحية، وضغوط إقليمية.

- الأساس الميثولوجي للصراع على المياه يبدأ من "الأسطورة المؤسسة" في العقلية الصهيونية، "وعد الرب لشعبه بأرض تمتد من الفرات إلى النيل". هذا الوعد شكّل خلفية دائمة للتوسع الصهيوني ورؤية قادته للمنطقة. لم يكن مجرد خطاب ديني بل تحوّل إلى مبدأ استراتيجي، انعكس في محاولات مبكرة لاستغلال أو تحويل مجاري الأنهار، من مشروعات جونستون في الخمسينيات إلى خطط لاحقة لمدّ أنابيب من النيل إلى النقب.

- السياسة المائية الإسرائيلية لا تنفصل عن مشروعها الأشمل: تطويق الدول العربية وتعطيشها وفرض معادلات جديدة للصراع. فبينما تواجه "إسرائيل" مشكلة كبيرة في الاستمرار إذا وقعت في العجز المائي بحيث لن تكون مرغوبة لدى المهاجرين اليهود الجدد، تطرح دولة الاحتلال نفسها كقوة إقليمية قادرة على "إدارة" المياه، مستغلة الدعم الغربي واللوبيات الصهيونية في العواصم الكبرى.

- الندرة المائية التي تعاني منها المنطقة جعلت كل قطرة ماء بمثابة ورقة مساومة. فدولة الاحتلال التي تهيمن على موارد مائية كافية، اتبعت سياسة تهدف إلى ضمان احتياجاتها عبر السيطرة المباشرة على منابع الأنهار أو من خلال اتفاقيات تُقيّد خيارات جيرانها.

- بعبارة أخرى، تستخدم إسرائيل "الماء" كسلاح ناعم يوازي سلاحها العسكري الصلب في الضغط والابتزاز والتعطيش والتوسع ضمن طموحاتها الكبرى في المنطقة. وبعد توسيع احتلالها لجنوب سوريا وجنوب لبنان خلال المعركة الأخيرة٬ نجحت دولة الاحتلال بالسيطرة على معظم موارد المياه في مثلث جبل الشيخ الذي تنبع منه أنهار تغذي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين٬ لتمضي قدماً في تأمين نفسها وسكانها من حصص المياه الأعلى في الشرق الأوسط.

ثانياً: كيف تحول غاز الفلسطينيين المسروق إلى سلاح ضغط وابتزاز؟

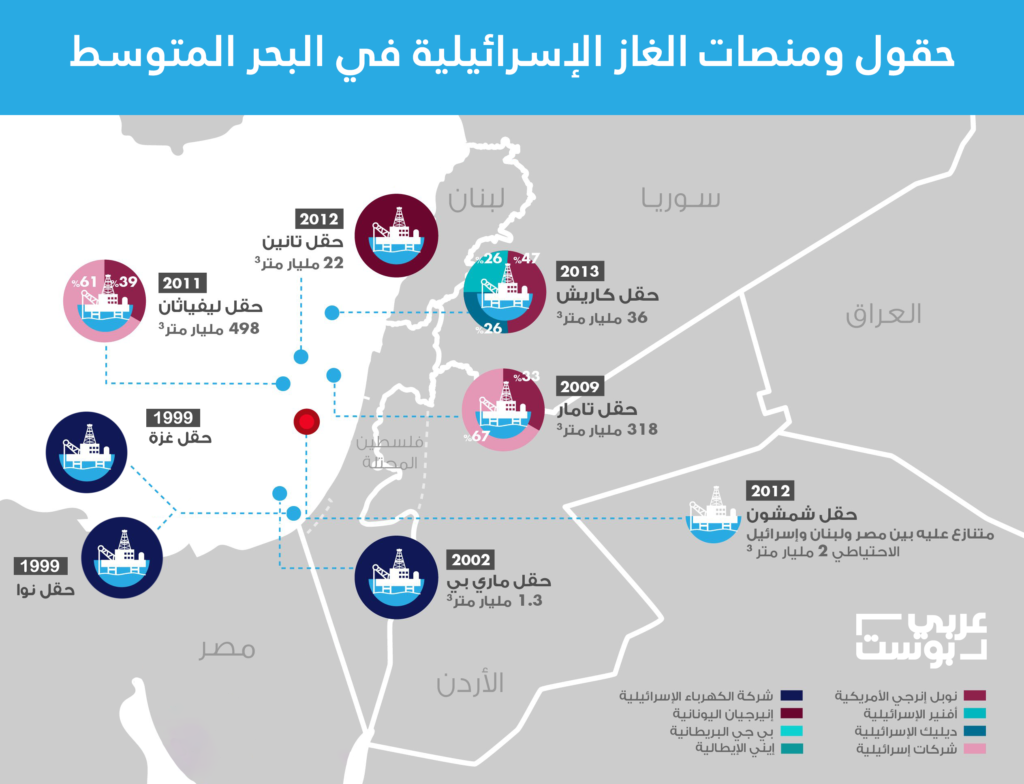

- تمثل منصات الغاز الطبيعي المسروق في البحر المتوسط حجر الزاوية في قطاع الطاقة الإسرائيلي، فهي من أهم الموارد التي تعتمد عليها دولة الاحتلال في تلبية احتياجاتها من الطاقة وتصدير الغاز إلى أوروبا أو إلى دول أخرى مجاورة٬ مثل مصر والأردن بصفقات تدر على "إسرائيل" مليارات الدولارات.

- ومنذ نهاية التسعينات٬ عملت دولة الاحتلال على اسكتشاف حقول الغاز البحرية الواقعة على امتداد الساحل المحتل٬ والتي تم تطويرها لتصبح رافداً أساسياً للاقتصاد الإسرائيلي٬ وتمتلك شركات أمريكية وأوروبية حصصاً كبيرة في إنتاجها٬ على رأسها نوبل إنيرجي الأمريكية.

- وتمتلك دولة الاحتلال حقول للغاز في البحر المتوسط تعتمد عليها في إنتاجها المحلي وتصديرها واستخدامها كورقة ضغط وابتزاز ضد دول مثل الأردن ومصر٬ وتستفيد منها في تشغيل الطاقة ومحطات توليد الكهرباء لكامل المدن المحتلة٬ ومن أبرز هذه الحقول: حقل تمار٬ حقل ليفياثان٬ حقل كاريش٬ حقل تانين. كما تسطو دولة الاحتلال على 4 حقول غاز أخرى قبالة سواحل قطاع وهي: حقل ماري بي٬ حقل شمشون٬ حقل نوا٬ حقل غزة البحري.

- في عام 2005 وقّعت كل من مصر و"إسرائيل" اتفاقاً بتصدير الغاز المصري لمدة 20 عاماً، بواقع 60 مليار قدم مكعب في سنة. وبدأت مصر في استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال بكميات تصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً. في عام 2019، ارتفاع استيراد مصر من الغاز تدريجياً إلى 700 مليون قدم مكعب٬ وذلك ضمن اتفاقية الـ15 مليار دولار التي وقعتها شركة دولفينوس المصرية في حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين للغاز.

- وفي أغسطس/آب 2025 وخلال حرب الإبادة على قطاع غزة٬ وقعت مصر اتفاق استيراد للغاز من تل أبيب٬ ينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وهذه الصفقة التي يشار إلى تجميدها تمر بمرحلتين وتعد من أكبر العقود الإقليمية في قطاع الطاقة٬ لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر مؤخراً تعليمات بعدم تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر إلا بموافقته الشخصية، متذرعًا بانتهاك القاهرة لمعاهدة كامب ديفيد عبر حفر أنفاق لتخزين السلاح في منطقة سيناء.

- أما الأردن٬ ففي الثالث من سبتمبر/أيلول 2016 اتفاقية مع تجمّع شركات حقل "لفاياثان" الإسرائيلي، ممثلة بشركة نوبل إنيرجي الأمريكية، تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة، مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز. وبناء على هذه الاتفاقية ستدفع شركة الكهرباء الأردنية لتجمع شركات حقل لفاياثان مليار دولار سنوياً من إجمالي مصاريفها السنوية والبالغة 3.5 مليار دولار.

- تعتمد مصر والأردن بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات الطاقة وسيكون لانقطاع الغاز الإسرائيلي عنهما أضراراً كبيرة٬ وخلال الحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر وقبل ذلك٬ عملت دولة الاحتلال على ابتزاز الأردن ومصر وقطع ووصل الإمدادات أكثر من مرة والتذرع بأسباب مختلفة مثل الإكتفاء الذاتي خلال الحرب٬ كما فعلت مؤخراً خلال حربها مع إيران وقطعت الإمدادات عن الأردن ومصر لنحو شهر وهو ما ألحق أضراراً وخسائر كبيرة في قطاع الكهرباء في عمّان والقاهرة.

خارطة السيطرة والإخضاع.. كيف تتحكم "إسرائيل" بموارد الأمن القومي لدول الطوق؟

1- الأردن: الماء والغاز تحت الوصاية الإسرائيلية

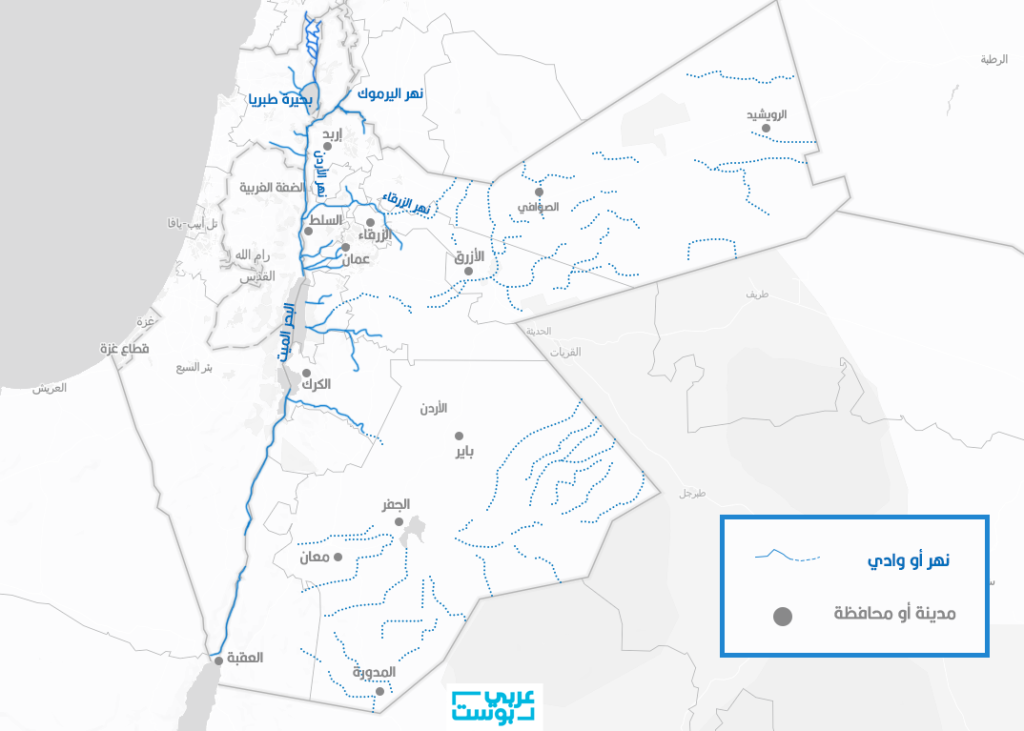

- تعد الأردن من أكثر دول العالم معاناة من شح المياه، حيث تبلغ حاجتها اليومية من المياه نحو 3 ملايين متر مكعب، وتشمل الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، وتبلغ حصة الفرد الأردني من المياه 90 متراً مكعباً سنوياً، فيما يتجاوز مستوى خط الفقر المائي دوليا نحو 500 متر مكعب للفرد سنوياً.

- تعتمد الأردن بشكل أساسي على حصة محدودة من نهر الأردن ونهر اليرموك خصيصاً بعد احتلال فلسطين في 1948 وحرب 1967 حيث جرت "إسرائيل" مياه النهرين لصالح سكانها. ومع توقيع معاهدة وادي عربة عام 1994، أصبح توزيع المياه بين الأردن و"إسرائيل" محكوماً باتفاقيات ملزمة٬ لكن تتهم السلطات من قبل العديد من الخبراء المختصين بالتفريط بالحصص المائية للمملكة لصالح "إسرائيل" في تلك المعاهدة٬ حيث تمكنت دولة الاحتلال في المعاهدة وملاحقها من قوننة شروطها المتعلقة بكميات المياه التي تحصل عليها ونوعيتها، بل وثبّتت لنفسها حقوقاً في مياه أحواض لا تقع ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تساهم في تغذيتها.

- بحسب ملحق المياه في اتفاقية السلام "وادي عربة"، يظهر أن مجموع ما تحصل عليه المملكة من المياه يبلغ 50 مليون متر مكعب سنويّاً، فيما تبقى الحصة الإسرائيلية الإجمالية مجهولة في الملحق والتي يعتقد خبراء مثل الأكاديمي سفيان التل أنها عشرات أضعاف ما يحصل عليه الأردن. وتنص المادة الثانية من الملحق، على موافقة "إسرائيل" على نقل مياه للأردن خلال فترة الصيف مقدارها 20 مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن مقابل الكمية الإضافية التي تحصل عليها "إسرائيل" شتاءً من نهر اليرموك، على أن يتحمل الأردن كلفة نقل تلك المياه. كما يحق للأردن، وفقاً للمادة نفسها، تخزين 20 مليون متر مكعب من فيضانات نهر الأردن، والحصول شتاءً على 10 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

- ومع تزايد عدد السكان واشتداد تأثيرات تغير المناخ، والجفاف، ومحدودية خيارات التزويد المائي، لجأت الأردن إلى دولة الاحتلال مجدداً لزيادة حصتها المدفوعة من المياه في توقيع اتفاق في يوليو/ تموز 2021، تزود بموجبه الأخيرة المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.

- لكن تستغل إسرائيل هذه الاتفاقيات لفرض شروطها، حيث تتحكم في توقيت وكميات المياه التي تُضخ إلى الأردن، ما يجعل عمان رهينة لقرار تل أبيب. وقد اضطر الأردن في أكثر من مرة إلى طلب زيادة في شراء حصص مائية من "إسرائيل" التي كانت تهدد بتعليقها في أكثر من مرة٬ لتستخدم الأخيرة الطلب كورقة مساومة سياسية، تربطها بمواقف الأردن من ملفات إقليمية حساسة مثل الوصاية الهاشمية على القدس أو التنسيق الأمني أو المواقف الدبلوماسية٬ وتبتز فيها عمّان كلما دعتها الحاجة إلى ذلك.

- أما على صعيد الطاقة، فقد وقّعت عمان عام 2016 اتفاقية ضخمة لاستيراد الغاز من "إسرائيل" بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 15 عاماً لتشغيل محطات الكهرباء. الحكومة الأردنية بررت الصفقة بأنها لتأمين إمدادات مستقرة بأسعار أقل، لكن الرأي العام الأردني رفضها بشدة واعتبرها شكلاً من أشكال التطبيع القسري الذي يجعل الاقتصاد الوطني معتمداً على عدو تاريخي ويسلم رقبة البلاد إلى الاحتلال.

- منحت هذه الاتفاقية "إسرائيل" ورقة ضغط إضافية، إذ بات معظم الكهرباء الأردنية يتم توليدها باستخدام غاز مستورد مسروق من دولة الاحتلال٬ ويشير منتدى الاستراتيجية الأردني أن حوالي 85% من الغاز المستهلك في الأردن يتم استيراده من "إسرائيل"، مما يبرز الاعتماد الكبير على الغاز الإسرائيلي في قطاع الكهرباء.

- النتيجة في النهاية أن الأردن، الذي يعاني من هشاشة اقتصادية أصلاً، أصبح أكثر عرضة للابتزاز في الماء والكهرباء. وأصبح أي توتر سياسي مع "إسرائيل" يمكن أن يُترجم فوراً إلى تهديد في ملف المياه أو الغاز، ما يجعل العلاقة غير متكافئة ويعطي "إسرائيل" القدرة على إغلاق صنابير المياه والغاز الوحيدة لموارد حيوية لا غنى عنها لدولة مثل الأردن.

2- مصر: الغاز الطبيعي بين الشراكة والابتزاز.. ومياه النيل محل للأطماع

- لنبدأ في ملف الطاقة والغاز، بالنسبة لمصر، يعد ملف الغاز الطبيعي قضية سيادة وطنية وجدل سياسي داخلي وإقليمي منذ وقت طويل. في البداية، كانت القاهرة مصدِّراً رئيسياً للغاز في مطلع الألفية الجديدة، وكانت تصدر الغاز لإسرائيل نفسها في إطار اتفاقية 2005 عبر خليط إنتاج من حقول دلتا النيل (أبو ماضي)، شمال سيناء البحرية، وحقول البحر المتوسط (رشيد والبرلس)، حيث تم تجميع هذا الغاز وضخه في خط أنابيب العريش – عسقلان حتى عام 2012 نحو دولة الاحتلال بأسعار زهيدة، قبل أن يتعرض هذا الخط لتفجير من قبل مسلحين في سيناء مرات عديدة وتلغي الاتفاق مع دولة الاحتلال بعد ثورة 2011.

- لكن بعد عام 2013 وإضرابات الانقلاب على النظام وتفاقم الأزمة الاقتصادية وجدت مصر نفسها أمام أزمة طاقة خانقة دفعتها إلى التفكير في استيراد الغاز. في هذا السياق، برزت "إسرائيل" كلاعب جديد/قديم في معادلة الطاقة المصرية، ولكن هذه المرة من موقع قوة، حيث أصبحت هي المصدر ومصر المستوردة.

- القصة بدأت مع اكتشافات الغاز الكبرى في شرق المتوسط. "إسرائيل"، عبر حقلي "تمار" و"ليفياثان"، تحولت إلى قوة طاقية إقليمية صاعدة. في المقابل، ورغم امتلاك مصر لحقل "ظهر" العملاق لاحقاً (2015)، إلا أنها كانت بحاجة إلى مصادر سريعة ومستقرة للطاقة كما بررت السلطات ذلك. وهنا جاء التحول: مصر لم تعد تبيع الغاز لـ"إسرائيل" كما في السابق، بل أصبحت تستورده منها وتعتمد على دولة الاحتلال في تشغيل الكهرباء.

- في عام 2018، وقّعت القاهرة اتفاقاً مع دولة الاحتلال لاستيراد الغاز بقيمة 15 مليار دولار على مدى عشر سنوات. الاتفاقية، التي وصفتها "إسرائيل" بأنها "صفقة القرن في مجال الطاقة"، أثارت جدلاً واسعاً ورفضاً شعبياً. لكن الحكومة المصرية بررت الصفقة بأنها خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتسييل الغاز وإعادة تصديره إلى أوروبا، ورأى معارضيها فيها شكلاً من أشكال التبعية الاقتصادية وربط مستقبل الطاقة المصري بقرار سياسي إسرائيلي.

- ويقول الباحث المتخصص في شؤون الطاقة خالد فؤاد إن تدفقات الغاز الإسرائيلي التي تصل مصر والتي من المفترض أن يتم إعادة تصديرها مرة أخرى من خلال تسييلها في محطتي إدكو ودمياط أصبحت توجه كلها إلى السوق المحلية، والسبب في ذلك أن إنتاج الغاز المصري تراجع بشكل كبير بسبب تراجع إنتاج حقل ظهر والذي يمثل تقريباً 35% إلى 40% من الإنتاج الكلي للغاز في مصر، وفي نفس التوقيت تزايد الاستهلاك المحلي بالشكل الذي وسع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وأنهى الاكتفاء الذاتي من الغاز الذي كانت مصر قد وصلت إليه منذ 6 سنوات فقط (إعلان الاكتفاء الذاتي في عام 2018).

- دولة الاحتلال من جانبها، كسبت ورقة ضغط إستراتيجية على دولة بحجم مصر. فالقاهرة، التي تُعتبر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وثقلها العسكري، أصبحت مرتبطة جزئياً بمصدر طاقة تسيطر عليه تل أبيب. صحيح أن مصر تملك احتياطيات غاز ضخمة، لكن البنية التحتية والتحديات التقنية جعلتها تحتاج لغاز "إسرائيل" لإعادة تشغيل مصانع الإسالة في إدكو ودمياط بأقصى طاقتها. هذا الاعتماد الجزئي أعطى دولة الاحتلال قدرة على التأثير غير المباشر في الاقتصاد المصري.

- الأخطر أن هذه الصفقة جاءت في ظل سياق سياسي متوتر خلال الحرب على غزة وتوتر ملفات غزة وسيناء، ما جعل الغاز جزءاً من شبكة علاقات أوسع. في أوقات الأزمات الأمنية أو الضغوط الدبلوماسية، تستطيع إسرائيل أن تستخدم ورقة الطاقة كورقة مساومة. ومن الناحية الدعائية، لم تتردد تل أبيب في الترويج لنفسها كـ"منقذ" لمصر من أزمات الطاقة، وهو خطاب يُظهر مصر وكأنها تعتمد على عدو الأمس.

- على المستوى الشعبي، بقي الملف محمّلاً بالرفض، وظل هناك شعور واسع بأن "إسرائيل" تستغل حاجة مصر للطاقة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب السيادة المصرية. ومع ذلك، ظلّت الحكومة متمسكة بالاتفاقية باعتبارها ضرورة استراتيجية، بل وقررت عقد اتفاقية استيراد جديدة للغاز من "إسرائيل" في أغسطس/آب 2025 على وقع حرب الإبادة في غزة، وصفتها بأنها "من أكبر العقود الإقليمية في قطاع الطاقة".

- ونص اتفاق الغاز الجديد على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لكن الذي حدث بعد نحو أسبوعين هو أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بشكل مفاجئ تعليمات بعدم تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر متذرعًا بانتهاك القاهرة لمعاهدة كامب ديفيد عبر حفر أنفاق لتخزين السلاح في منطقة سيناء. في المقابل، جاء رد القاهرة بتصعيد كلامي جاء على لسان رئيس هيئة الاستعلامات، وخطوات إجرائية على الأرض تمثلت في تسريع عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية المصرية، كما تزامن ذلك مع تشديد الإجراءات العسكرية قرب الحدود مع قطاع غزة، مع ضغط "إسرائيل" ومضيها قدماً في مشروع تهجير سكان قطاع غزة.

- الآن، أصبحت "إسرائيل" تمسك بخيوط هامة في شبكة الأمن القومي المصري، وتستطيع أن تبتز القاهرة بشكل مباشر وغير مباشر عبر التحكم في تدفقات الغاز أو شروط التصدير كلما أرادت ذلك. وهذا النفوذ الطاقي يتقاطع مع ملفات أخرى حساسة، مثل التعاون الأمني في سيناء أو الترتيبات بشأن إدارة غزة ومستقبل القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة هي الأفظع في التاريخ الحديث، ما يجعل إسرائيل في موقع يمكّنها من ممارسة ضغوط متشابكة على الدولة الأكبر في المنطقة.

مياه النيل في الأجندة الإسرائيلية

- لا يمكن الحديث عن تحكم "إسرائيل" بشكل مباشر أو غير مباشر في موارد الأمن القومي لمصر دون الحديث أيضاً عن نهر النيل. ترى "إسرائيل" في نهر النيل مسألة أمن قومي بامتياز ومحل أطماع قديم جديد. فمنذ عقود، سعت إلى اختراق دول المنبع مثل إثيوبيا عبر البعثات الزراعية، المشروعات التنموية، والتعاون الاستخباراتي. الهدف المعلن هو "المساعدة التنموية"، أما الخفي فهو الضغط على مصر عبر التحكم في حصتها التاريخية من المياه. وتتحدث العديد من الدراسات أن "إسرائيل" خططت منذ وقت طويل مع إثيوبيا وأوغندا لبناء سلسلة سدود يمكن أن تقلص تدفقات المياه باتجاه السودان ومصر بمليارات الأمتار المكعبة سنوياً.

- وتذكر دراسة نشرت في عام 2023 نشرها مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير أن الوثائق أن تل أبيب لم تكتفِ بالتشجيع السياسي، بل شاركت عبر شركاتها في مشروعات الري والطاقة والبنية التحتية داخل إثيوبيا. وهنا يظهر البعد الأخطر: "إسرائيل" لا ترى في سد النهضة مجرد مشروع تنموي إفريقي، بل أداة لفرض حصار استراتيجي على مصر. وتحدثت الدراسة عن تقارير مصرية منذ التسعينيات حذرت من خطط إسرائيلية لحرمان مصر من 20–30٪ من حصتها في مياه النيل، وهو ما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من الأزمات الاجتماعية ويضعف البلاد وأمنها القومي.

- وتكشف هذه الدراسة، أن الخطاب الإثيوبي في ملف السد لا يخلو من بعد "ميثولوجي" شبيه بالخطاب الصهيوني. فالسلطات هناك تربط مشروع النهضة بخطاب تحرري ضد "الهيمنة المصرية"، وتقدمه كرمز وطني للسيادة. هذا التوظيف السياسي يُستخدم داخليًا لتجاوز الأزمات العرقية والاقتصادية، فيما يستفيد من الدعم الإسرائيلي والغربي الذي يوفّر تمويلًا وتقنيات.

- وبينما تدّعي "إسرائيل" أنها "شريك صغير" لإثيوبيا، إلا أن حضورها الفعلي داخل المنظومة التمويلية الدولية كبير. حيث كشفت دراسة مركز الاتحاد عن أدوار شركات إسرائيلية تعمل مع البنك الدولي، والولايات المتحدة تدعم "إعادة توزيع الموارد" في حوض النيل. كل ذلك يحدث تحت ستار التنمية بينما الهدف الخفي هو إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية لصالح تل أبيب.

3- سوريا: منبع الأنهار تحت السيطرة الإسرائيلية

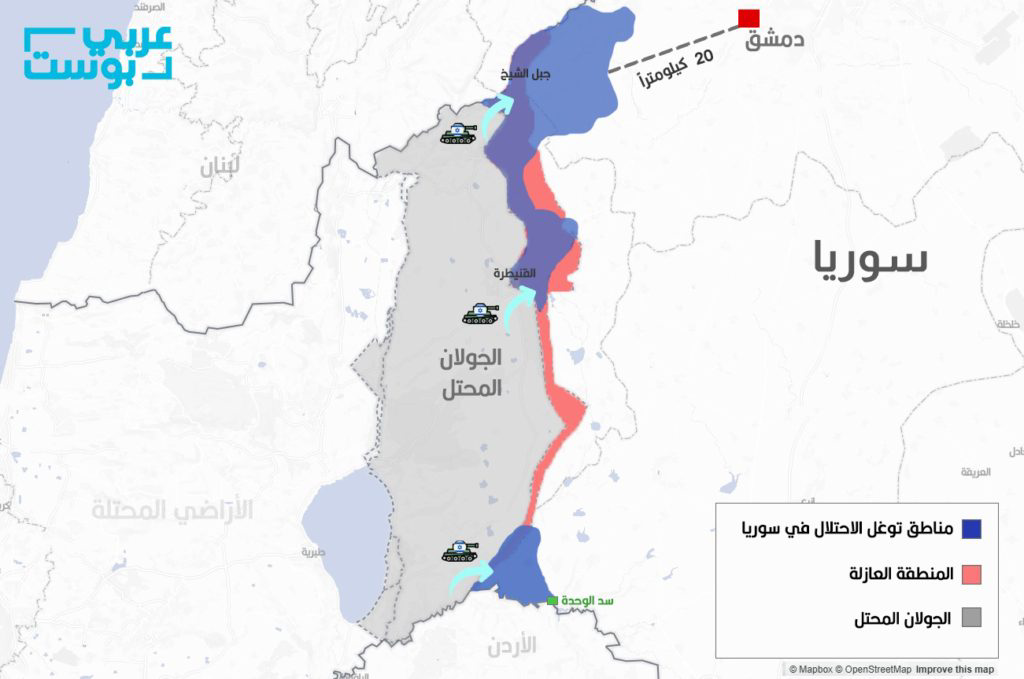

- منذ قيام الدولة العبرية عام 1948، كانت سوريا على خط المواجهة المباشر مع "إسرائيل" ليس فقط عسكرياً، بل أيضاً مائياً. فموقع سوريا الجغرافي جعلها لاعباً رئيسياً في امتلاك منابع الأنهار التي تصب في نهر الأردن، وخاصة روافد الحاصباني وبانياس واليرموك واللدان. ويشكل جبل الشيخ، الذي يوصف بـ"عين الشرق" خزاناً مائياً ضخماً يغذي هذه الأنهار، ما جعله هدفاً استراتيجياً لـ"إسرائيل" تم احتلاله في نهاية المطاف.

- خلال حرب 1967، احتلت "إسرائيل" هضبة الجولان، لتكسب بذلك موقعاً جغرافياً يتيح لها السيطرة على منابع المياه الرئيسية. منذ ذلك الحين، حُرم السوريون من الاستفادة من جزء كبير من مواردهم المائية، بينما حولت إسرائيل هذه الموارد لدعم الزراعة والاستيطان في شمال فلسطين والجليل. ورغم أن المفاوضات في التسعينيات حاولت إعادة الجولان مقابل ترتيبات مائية وأمنية، إلا أنها انهارت، لتبقى المياه أداة ابتزاز دائمة. ومع إندلاع الحرب السورية الممتدة منذ 2011، أصبح الموقف أكثر تعقيداً. سوريا فقدت السيطرة على الجولان، وكذلك القدرة على إدارة ملف المياه إقليمياً.

- بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 عززت "إسرائيل" على الفور قبضتها على كامل الجولان واحتلته بالكامل بما يشمل السيطرة الشاملة على "جبل الشيخ" وينابيعه، وتوسعت دولة الاحتلال في جنوب وغرب سوريا وشرعت في استغلال موارد المنطقة المائية والزراعية بشكل أكبر. هذا الوضع يضع سوريا في موقف ضعف مركب: خسارة الأرض والمياه معاً، وتحول المورد المائي الأساسي إلى ورقة تفاوضية مؤجلة يمكن أن تستخدمها تل أبيب في أي تسوية سياسية مستقبلية.

- ويعد جبل الشيخ الذي احتلته "إسرائيل" مصدراً مهماً للمياه، بسبب الثلوج البيضاء الذي تغطيه معظم أوقات السنة، إذ تغذي ينابيعه العديد من الأنهار وتتقاطع مع أنهار وينابيع أخرى في المنطقة، أهمها:

1- نهر الحاصباني: ينبع من السفوح الشمالية الغربية لجبل الشيخ ويصب في لبنان.

2- نهر بانياس: ينبع من كهف بانياس عند حافة جبل الشيخ في الأراضي السورية ويصب في فلسطين المحتلة.

3- نهر اللدان: ينبع من سفوح جبل الشيخ هو أحد روافد نهر الأردن العلوي وتسرقه إسرائيل.

4- نهر الأردن: أطول الأنهار التي تنبع من جبل الشيخ وتسيطر دولة الاحتلال على معظم مياهه.

5 – نهر اليرموك: وهو من روافد نهر الأردن ويَعُد أكبر فروعه.

6- نهر الرقاد: ينبع هذا النهر من هضبة الجولان السورية ويمر في وادي الرقاد ويعدّ أحد روافد نهر اليرموك.

- في الوقت نفسه، لا تخفي "إسرائيل" أطماعها في منطقة حوض اليرموك الاستراتيجية وهي منطقة تشكّل شريطاً حدودياً مع الجولان، تمتدّ مسافة 80 كيلومتراً، وتدخل في إطارها أجزاء من ريفي درعا الغربي والشمالي، وأجزاء من أرياف القنيطرة، وهي منطقة غنية بالمياه والينابيع والسدود (مثل سد الوحدة المشترك بين الأردن وسوريا). وبعد سقوط نظام الأسد توغلت قوات الاحتلال مرات عديدة في المنطقة، وسط تحذيرات من سيطرتها على هذه المنطقة التي تشكل نقطة حيوية للأمن المائي في سوريا والأردن، وتوفر مياه الشرب لملايين السكان في درعا والسويداء وشمال الأردن.

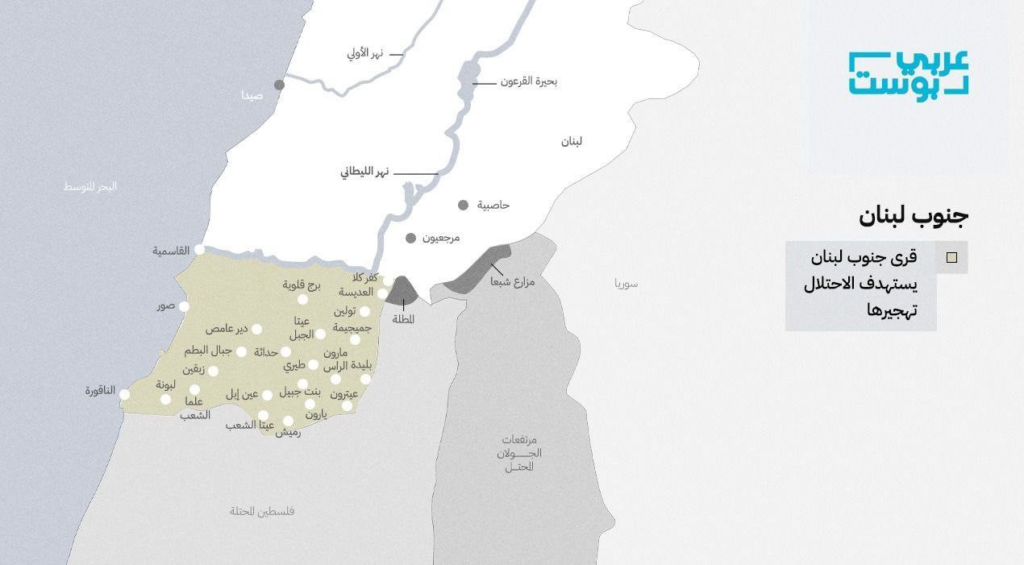

4- لبنان: مياه الليطاني تحت التهديد القديم الجديد

- إذا كان ملف الجولان هو العقدة السورية، فإن نهر الليطاني هو العقدة اللبنانية. هذا النهر، الأطول في لبنان، ظلّ منذ الخمسينيات مطمعاً إسرائيلياً، لأنه يمكن أن يمد "إسرائيل" بما يقارب مليار متر مكعب من المياه سنوياً. ورغم أن النهر يجري بالكامل داخل الأراضي اللبنانية، إلا أن "إسرائيل" لم تتوقف عن وضعه في حساباتها الاستراتيجية.

- ويعد الليطاني النهر الأطول والأكبر في لبنان، إذ يبلغ طوله 170 كيلومتراً، وتبلغ سعته تقريباً 750 مليون متر مكعب سنوياً، ويبدأ منبعه في قرية العليق الواقعة على مسافة عشرة كيلومترات إلى الغرب من مدينة بعلبك، ويجري جنوباً حتى يملأ بحيرة القرعون الاصطناعية، ثم ينعطف غرباً ليصب في البحر الأبيض المتوسط قرب بلدة القاسمية في الجنوب اللبناني.

- في العام 1978، شن الاحتلال الإسرائيلي "عملية الليطاني"، وهي حملة عسكرية كان هدفها المعلن إبعاد قوات منظمة التحرير الفلسطينية إلى شماله لكن الهدف المخفي كان السيطرة على مياه هذا النهر. وبعد اجتياح لبنان عام 1982، سيطرت "إسرائيل" جزئياً على مناطق جنوبية قريبة من حوض الليطاني، وترددت تقارير عن استغلال مياهه وتجييرها لصالح المستوطنات الإسرائيلية. وحتى بعد الانسحاب عام 2000، بقيت "إسرائيل" تلوّح بأن لبنان "يهدر" مياه النهر، وأنها قد تضطر للتدخل إذا ما تعرض أمنها المائي للخطر. ومع أن القرار 1701 بعد حرب 2006 أعاد رسم خطوط التماس، إلا أن الليطاني ظلّ في قلب الأطماع الإسرائيلية.

- لبنان من جهته يعاني من أزمة مائية داخلية وسوء إدارة الموارد، ما يجعل التهديد الإسرائيلي أكثر خطورة. فبدلاً من أن يكون النهر ورقة قوة للبنان، تحول إلى مصدر قلق دائم. "إسرائيل" تعرف أن أي مشروع لبناني كبير لاستغلال الليطاني يمكن أن يصبح سبباً لتوتر، وبالتالي تستعمله كورقة ردع ضمنية: أي خطوة لبنانية في الجنوب قد تفتح الباب لتوتر أمني أو عسكري، يُضاف إلى التعقيدات السياسية الداخلية والضغط الاقتصادي.

- الأمر لا يتوقف عند الليطاني. فالمياه الجوفية في الجنوب، إلى جانب روافد نهر الحاصباني التي تنبع من لبنان وتتدفق جنوباً، كلها تدخل في حسابات "إسرائيل". وهكذا يجد لبنان نفسه، مثل سوريا، أمام معادلة مريرة: موارده الطبيعية التي يفترض أن تكون عنصر سيادة، تحولت إلى أدوات ابتزاز بيد خصم لا يتردد في استخدامها عند الحاجة.

- في الحالتين السورية واللبنانية، تبدو "إسرائيل" وكأنها تمسك بيدها صمام المياه. الجولان والشيخ واليرموك بالنسبة لسوريا، والليطاني والحاصباني بالنسبة للبنان، هي أوراق جيوسياسية لا تقل قيمة عن قواعد عسكرية. السيطرة الفعلية في سوريا والتهديد المستمر في لبنان يجعل من هذه الموارد جزءاً من معادلة الردع والابتزاز.

الخلاصة.. "إسرائيل" نجحت في بناء شبكة ضغط استراتيجية متكاملة على دول الطوق

- عند تتبع مسار الملفات في الأردن ومصر وسوريا ولبنان، يمكن القول إن "إسرائيل" نجحت في بناء شبكة ضغط استراتيجية متكاملة، تقوم على ربط الأمن القومي لدول الطوق بمفاتيح تتحكم بها هي: المياه والغاز والكهرباء. ليست هذه مجرد موارد طبيعية، بل تحولت إلى أدوات قوة ناعمة – وخشنة في الوقت ذاته، تُستخدم عند الحاجة كوسائل للابتزاز السياسي.

- في الأردن، حيث شحّ المياه مزمن، تحولت الحصص المائية إلى ورقة مساومة دائمة، فيما جعلت اتفاقية الغاز من الاقتصاد الأردني أكثر هشاشة أمام الضغوط الإسرائيلية. مصر، القوة الإقليمية الكبرى، وجدت نفسها مرتبطة بالغاز الإسرائيلي لتأمين استراتيجيتها كمركز طاقة، وهو ما يمنح تل أبيب قدرة على الضغط في ملفات موازية مثل غزة وسيناء. أما سوريا ولبنان، فقد تحولت مواردهما الطبيعية إلى رهائن؛ الأولى فقدت السيطرة الفعلية على منابع المياه بعد ضياع الجولان، والثاني يعيش تحت تهديد دائم بشأن الليطاني وروافده.

- النمط المشترك بين هذه الحالات هو أن "إسرائيل" تُحوّل الحاجة إلى المورد الحيوي إلى قيد سياسي. أي أنها لا تمنح أو تبيع أو تتعاون إلا بشروط تجعل الطرف الآخر في وضعية التبعية. فالماء لا يُعطى مجاناً، بل مقابل صمت سياسي أو تنسيق أمني. والغاز لا يُصدر كسلعة اقتصادية فحسب، بل يُسوّق كوسيلة لإعادة ترتيب الأدوار الإقليمية. حتى الموارد التي لا تسيطر عليها بشكل كامل، مثل الليطاني، تستعملها كتهديد ضمني لتعطيل أي مشروع لبناني مستقل.

- الخطورة تكمن في أن هذه السياسة لا تُمارس فقط في لحظة راهنة، بل هي مشروع ممتد منذ عقود، من خطط استغلال الليطاني في الخمسينيات، إلى السيطرة على الجولان في 1967، إلى اتفاقيات الغاز في العقد الأخير. إنها سياسة متواصلة هدفها تثبيت التفوق الإسرائيلي ليس فقط عسكرياً، بل مائياً وطاقياً أيضاً، بحيث لا تستطيع دول الطوق أن تتحرك بمعزل عن حسابات تل أبيب.

- في المقابل، لم تستطع هذه الدول – لأسباب داخلية وخارجية – أن تبني بدائل قوية. الأردن ما زال ينتظر مشاريع تحلية مكلفة، مصر رغم اكتشافاتها الضخمة ما زالت تعتمد على الغاز الإسرائيلي في بعض المسارات، سوريا غارقة في حربها، ولبنان عاجز عن إدارة موارده أو تحصين حدوده المائية. هذا الضعف البنيوي يجعل "إسرائيل" في موقع مريح، قادرة على إدارة اللعبة من موقع المزود أو المسيطر بينما جيرانها يتعاملون من موقع المحتاج.

- وهكذا، يتضح أن ملف الماء والطاقة في الشرق الأوسط لم يعد مجرد شأن تنموي، بل أصبح سلاحاً سياسياً واستراتيجياً بامتياز. إسرائيل، عبر سيطرتها المباشرة أو غير المباشرة، جعلت من هذه الموارد مفاتيح أمن قومي لدول الطوق، تُمسك بها وتلوّح باستخدامها عند الحاجة. وفي غياب استراتيجية عربية مشتركة للتحرر من هذا القيد، يبقى المشهد مرشحاً لمزيد من التبعية والابتزاز، حيث تتحول كل قطرة ماء وكل متر مكعب غاز إلى ورقة تفاوضية بيد تل أبيب.