حاولت فرنسا التي تقضي سياستها الرسمية بـ"عدم التفاوض مع الإرهابيين" النأي بنفسها عن صفقة تحرير الرهائن في مالي، والتزمت الصمت حيالها، لكن الوقائع تشي بأنها حاولت استثمارها لتكون طوق نجاة ربما لاستراتيجيتها التي باءت بالفشل بعد سبع سنوات من دخول المستنقع المالي.

واكتفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، بالرد على الجدل بقولها إن "قرار الإفراج عن الجهاديين يعود فقط للسلطات المالية، التي اعتبرت أنه من الضروري الإفراج عن السياسي سميلا سيسي".

بعد أشهر طويلة من المفاوضات أسفرت عن إطلاق سراح 200 من مقاتلي "نصرة الإسلام والمسلمين"، ودفْع ثلاثين مليون يورو، مصادر أخرى تُقدرها ما بين 15 و20 مليوناً مقابل أن تفرج الجماعة عن زعيم المعارضة المالية والسياسي المخضرم سوميلا سيسي وثلاثة أسرى غربيين آخرين، هم موظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين، إضافة إلى رهينتين إيطاليين.

وكشف ملابسات هذه المفاوضات كيف كان الماليون قريبين من إتمام الصفقة مع "نصرة الإسلام والمسلمين"، قبل أن تتدخل فرنسا وتعيق ذلك، وتتحول إلى مفاوض رئيس معها، وتستجيب بعد ذلك لمطالبها بالإفراج عن أكثر قياداتها خطراً، إياد أغ غالي، زعيم الجماعة الحالي.

فلماذا رضخت باريس لشروط الجماعة؟ وهل تسعى باريس لتغيير استراتيجيتها التي باءت بالفشل؟ وهل ستنجح في إقناع شركائها بالانخراط أكثر في مغامرتها؟

لماذا قبلت فرنسا بشروط المسلحين؟ وما دوافعها من وراء الصفقة؟

شكَّل الانقلاب العسكري انتكاسة لجهود فرنسا التي استثمرت بزخم على مدار سبع سنوات في مكافحة الجماعات المسلحة، وأعادها إلى المربع الأول، ودفعها على ما يبدو إلى تغيير استراتيجيتها في مالي والساحل.

كما يهدد الفشل السياسي في مالي بإفشال المشاركة العسكرية الدولية، حيث تحاول فرنسا منذ عدة أشهر الحصول على دعم متزايد من شركائها الأوروبيين، من خلال إنشاء فرقة عمل "تاكوبا"، المكونة من القوات الخاصة الأوروبية.

ويؤشر قبول باريس بشروط المسلحين إلى دوافع خفية لدى الطرف الفرنسي، الذي على ما يبدو أنه يتجه لتبني استراتيجية جديدة، أوصى بها عدد من الخبراء مؤخراً لتحقيق مكاسب على الأرض، لاستعادة الاستقرار والتقليل من الخسائر البشرية، عبر الدخول في حوار مع قادة تنظيم القاعدة، والسعي لتعميق مساحة الخلاف بينه وبين تنظيم الدولة، بعد أن كانت تتبنى المقارنة الأمنية سبيلاً وحيداً.

ويبدو أن باريس تحاول النسج على منوال النجاح الذي حققته مفاوضات الدوحة بين واشنطن وطالبان وتسعى لتكرار التجربة.

في مارس/آذار، أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" أنّها على استعداد للتفاوض مع باماكو، شرط أن تسحب فرنسا والأمم المتحدة قواتهما من مالي.

وجاء هذا الموقف في أعقاب القرار الذي اتّخذه رئيس مالي المطاح به إبراهيم أبو بكر كيتا، وتخلّى فيه عن السياسة الرسمية المتّبعة مع الجهاديين منذ 2012، بإعلان استعداده للحوار مع بعض الحركات الجهادية في مالي.

واعتبر هذا الإعلان توجهاً جديداً من التنظيم المرتبط بتنظيم القاعدة نحو وقف العمل المسلح، لبدء عملية تفاوض مع الحكومة المالية، بعد فشل العمليات العسكرية التي تقودها فرنسا في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شمال مالي.

وقد بنت القاعدة سيناريو التفاوض مع الحكومة المالية السابقة على أساس ضرورة التعاون مع الإسلاميين الماليين المحليين، بغرض تقويض وإقصاء الجهاديين الأجانب والوافدين المنضوين في غالبيتهم تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية.

وتسعى فرنسا لتوسعة مساحة الخلاف بين تنظيم الدولة والقاعدة، وإحداث اختراق في أساس تلك الجماعات قد يُمهّد لوضع استراتيجية أكثر نجاعة لإنهاء عملية تحويل المنطقة إلى بؤرة عالمية لـ"الجهاد".

هذه الاستراتيجية تكشّفت في تصريح السفير الفرنسي السابق في مالي نيكولا نورمان، قائلاً لإذاعة فرنسا الدولية إن "عملية الإفراج هذه بالنسبة لأغ غالي ستعيد توازن القوى قليلاً لصالح تنظيمه، الذي يعتمد على القاعدة"، وبخاصة فيما يتعلق بالجماعة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي صنّفته باريس، في يناير/كانون الثاني، على أنه "العدو الأول" في منطقة الساحل.

ويبدو أن باريس تحاول أن تستغل هذه النقطة، لكنها تصطدم بتوجهات قادة الانقلاب الذين تلقوا تدريباتهم في روسيا حسب صحيفة "أتلايار" الإسبانية، والذي لا يتبنى نفس قناعات الرئيس السابق كيتا تجاه فرع القاعدة في مالي (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين)، ويسعى لقطع الطريق أمام القاعدة لجني مكاسب سياسية.

فبعد إعلان الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا استقالته رسمياً في أعقاب احتجازه على يد المجموعة التي قادت الانقلاب ضده، فقد تنظيم القاعدة فرص استكمال خطط الهيمنة على المشهد الجهادي بالساحل الإفريقي، من خلال الدخول في شراكة سياسية مع الحكومة المالية، بعد إبداء الطرفين استعدادهما في وقت سابق للتفاوض.

وتعطي هذه المعطيات مؤشراً على إمكانية وجود ربط سياسي بين قبول التفاوض مع الحكومة المركزية وبين نجاح مفاوضات الدوحة بين طالبان والولايات المتحدة.

ويحمل إعلان قادة الانقلاب العسكري عن تشكيل ما أطلقوا عليه "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، ودعوتهم إلى انتقال سياسي مدني ديمقراطي وانتخابات عامة عبر خارطة طريق تضع الأساس لمالي جديدة، يحمل مضموناً سياسياً وفكرياً موجهاً يتناقض مع برامج القاعدة المعلنة، فقد أكدت سعيها لفرض الشريعة الإسلامية على عموم مالي، ما يشي بأن السلطة القادمة ستتوخى عدم الارتهان لإرادة وتوجيه الإسلاميين.

3 شخصيات تهيمن على المشهد في مالي والساحل

عقب مقتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي عبدالمالك دروكدال، في غارة فرنسية، في يونيو/حزيران الماضي، أصبحت ثلاث شخصيات تهيمن على المشهد الجهادي في منطقة الساحل، وهم إياد أغ غالي، وأمادو كوفا من تنظيم القاعدة، وأبو الوليد صحراوي من تنظيم الدولة.

واتّحدت جماعات جهادية عدة عام 2017 تحت راية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين: جماعة أنصار الدين (تأسست عام 2012 من طرف إياد أغ غالي)، وكتيبة ماسينا (أسسها أمادو كوفا عام 2015)، وكتيبة المرابطين وإمارة منطقة الصحراء الكبرى.

ويعتبر أغ غالي الدبلوماسي السابق، الذي ينحدر من الطوارق، الممثلَ الوحيد لقائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في منطقة الساحل، أما أمادو كوفا فيعتبر "خاضعاً" لأغ غالي، ضمن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، لكن سلطته تتزايد منذ تأسيسه كتيبة ماسينا عام 2015.

وجذّر كوفا حضوره في وسط مالي خلال الأعوام الأخيرة، مستغلاً الخلافات القديمة حول الأرض الخصبة، لكن المتنازع عليها، بين الرعاة والمزارعين، وبين الإثنيات نفسها.

صحراوي عدو فرنسا الأول

ذاع صيت شخصية جهادية أخرى في 2012-2013 أيضاً، هو عدنان أبو وليد الصحراوي، الذي صار زعيم جماعة مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، صنّفتها فرنسا في يناير/كانون الثاني كأبرز عدو لها في المنطقة.

كان الصحراوي أحد قادة حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، التي كانت من بين المسيطرين على شمال مالي عام 2012. وكان قبل ذلك عضواً في جبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المملكة المغربية.

في مايو/أيار 2015، انشقّ الصحراوي وبايع تنظيم "الدولة الإسلامية"، تتركز أنشطة جماعة الصحراوي في منطقة "المثلث الحدودي" بين مالي وبوركينافاسو والنيجر، حيث شنّت هجمات عدة على مراكز عسكرية نهاية 2019 ومطلع 2020، ودخلت مؤخراً في تنافس مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

صراع على النفوذ ومواجهات مسلحة تتوسع

ومنذ مايو/أيار الماضي، دخل تنظيم الدولة في حرب طاحنة مع التنظيمات المسلحة الأخرى التي تنضوي تحت لواء "القاعدة"، بهدف تمديد مساحته في الصحراء المالية و"إقامة دولة إسلامية" وفق زعمه.

ووصل امتداد التنظيم إلى الجنوب المالي على الحدود مع دولة بوركينافاسو، وتحولت معها تلك المنطقة إلى حرب مسلحة بينه وبين القاعدة بهدف السيطرة على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى.

ويجد تنظيم الدولة في التحولات الطارئة في مالي فرصة لاستعادة سيطرته على المناطق التي خسرها عندما اضطره مقاتلو القاعدة إلى التقهقر داخل بوركينافاسو.

وفي سابقة بالمنطقة، تواجهت الجماعتان الجهاديتان مراراً وبشكل مباشر في وسط مالي، وبالقرب من الحدود المالية منذ بداية العام الجاري.

وكان النزاع وسط مالي هامشياً في بدايته، لكنه تصاعد حتى صار أحد أبرز أعمدة الأزمة في الساحل، بناء على ذلك صارت الهجمات الجهادية التي تتخذ طابع الصراع الأهلي متكررةً.

فشل الاستراتيجية الفرنسية في مالي والساحل

في 2013، عندما تدخلت القوات الفرنسية بمالي؛ حيث يُنظر محلياً بتوجس إلى أطماعها في ثروات المنطقة، لم تتوقع أن تستغرق مهمتها لسنوات طويلة، رغم أنها تمكنت بدعم من قوات إفريقية من طرد التنظيمات المسلحة التي سيطرت على شمالي البلد في فترة قصيرة نسبياً.

وبعد سبع سنوات، أصبحت دولة مالي، التي كان من المقرر أن تكون مفخرة لانتصار فرنسا، رمزاً لفشلها، فلا البلد استعاد توازنه أو السيطرة على شماله، ولا نجاحات الجنود الفرنسيين في معركتهم ضد ما يسمى الإرهاب أوقفت نشاط الجهاديين، الذين أصبحوا يهاجمون الآن وسط مالي والدول المجاورة.

وسقط أكثر من 4 آلاف قتيل في 2019 وحدها، في صفوف الجيوش الحكومية والمدنيين والجماعات المسلحة.

كما فقدت القوات الفرنسية 41 من عساكرها منذ 2013، أفدحها مقتل 13، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في تصادم مروحيتين خلال عملية عسكرية بمالي.

وتمثل الخسائر الأخيرة مدعاة للتساؤل عن إمكانية تغيير الجيش الفرنسي لاستراتيجيته في الساحل الإفريقي، وكذلك طلبه دعماً أوروبيا لوقف زحف المسلحين.

وتجد فرنسا تحديات حقيقية في السيطرة على الوضع في شمالي مالي، الذي انفلت بشكل متزايد، وامتدّ إلى مدينة موبتي (وسط) الاستراتيجية، على الضفة الجنوبية الشرقية لنهر النيجر، معقل "جماعة جبهة تحرير ماسينا"، ومنها إلى دول أخرى مثل النيجر وبوركينافاسو، بشكل أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الناس.

وأمام عدم قدرة باريس على إقناع واشنطن بالانخراط أكثر في الحرب على الإرهاب بالساحل، وتقاسم أعباء الحرب المالية واللوجستية والعسكرية معها أيضاً، توجهت شطر حلفائها الأوروبيين، لدعمها مالياً أو حتى عسكرياً.

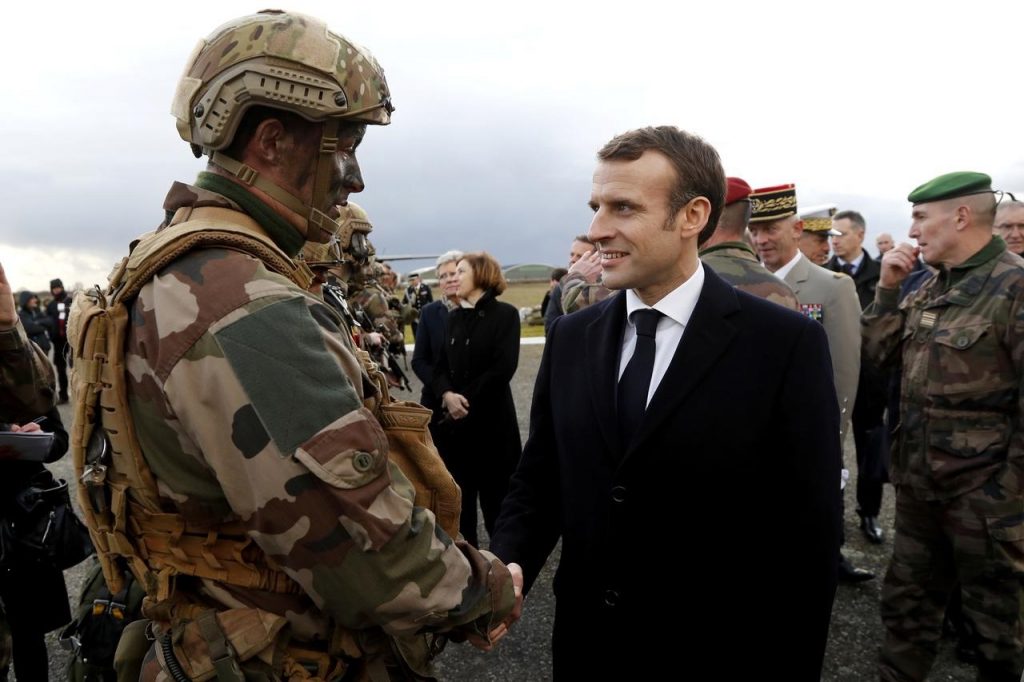

حيث أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، من مالي، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن مساعيها لتشكيل قوة أوروبية تحت اسم "تاكوبا"، بمشاركة قوات خاصة من 10 دول أوروبية، لملاحقة الجماعات الإرهابية في الساحل.

كما تسعى فرنسا لتشكيل "التحالف من أجل الساحل"، بمشاركة ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ومصرف التنمية الإفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، بهدف تمويل الحرب.

وتجد فرنسا نفسها اليوم بصدد تكرار سيناريو الفخ الذي أوقعت الولايات المتحدة نفسها فيه في أفغانستان منذ 19 عاماً.

يقول الدبلوماسي السابق لوران بيجو "إنه نفس السيناريو الأفغاني، يُنظر إلينا على أننا داعمون عسكرياً لنظام فاسد.. هذا يغذي المشاعر المعادية للفرنسيين، ويعطي لأعدائنا الحجة لتجنيد السكان، والنتيجة زيادة انعدام الأمن في الوقت الذي نتفاخر فيه بعدد من أعدمناهم".

وأضاف بيجو "لقد وصفت بالخائن لأنني قلت إننا سوف نتعثر، لم يكن لدينا هدف سياسي من وراء عمليتنا العسكرية؛ بل إن الجيش هو الذي تولى زمام القيادة وقاد عجلة الدبلوماسية الفرنسية".

لقد فشلت فرنسا في مالي لتقديمها المقاربة الأمنية على حساب الحكم الراشد، متجاهلة في الوقت نفسه التحذيرات بشأن الحكم المتراخي لإبراهيم أبوبكر كيتا، وعملية إعادة انتخابه المشكوك فيها قبل نحو عامين.

ليس فقط تحالف الجماعات الإرهابية ما يُقلق فرنسا في الساحل الإفريقي، فتنامي مشاعر العداء وسط السكان المحليين تجاه جنودها في الساحل يزعجها، خاصة عندما يتم استحضار ماضيها الاستعماري بكل ما يحمله من جرائم، واستغلال ثروات المنطقة من اليورانيوم وغيرها، ومحاولات مسخ الهوية الدينية واللغوية لسكانها.