أولُّ مريضٍ على الإطلاق للطبيبة السورية أماني بلور كان صبياً يبلغ من العمر 12 عاماً، وكان قد أصيب برصاصة في رأسه. كانت بلور تبلغ من العمر 24 عاماً، وتدرس الطب في جامعة دمشق في سوريا، بالتحديد في الوقت الذي وصلت فيه الاحتجاجات ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى نقطة الغليان في أوائل عام 2012. كان الصبي يمر بالقرب من إحدى المظاهرات عندما انقضت القوات الحكومية عليها لسحق التجمع، وأخذت تطلق النار عشوائياً، ليسقط العابر الصغير ضحية في هذا الهجوم.

قرر والداه خوفاً من أن تلقي السلطات القبض عليهما عدمَ نقله إلى المستشفى، وذهبا إلى بلور التي كانت جارتهما آنذاك. ولكن بحلول وصولهم إلى الطبيبة كان الصبي قد مات، وتستعيد بلور الحادثة في مقابلة مع صحيفة The New York Times الأمريكية: "لم يكن بإمكاني فعل أي شيء لإنقاذ حياته".

"كل ما أردته فقط أن أكون طبيبة"

منذ تلك اللحظة، أصبحت حياتها مرتبطة ارتباطاً لا ينقطع بمصير سوريا، هذا البلد الذي سيعاني بعدها حرباً وحشية لمدى تسع سنوات، حربٌ ستخلّف وراءها نحو 500 ألف قتيل من الرجال والنساء والأطفال، حتى عام 2018، وتشريد أكثر من خمسة ملايين آخرين.

تقول بلور: "كان ما أردته فقط أن أكون طبيبة، وأفتح عيادة باسمي. كان هذا حلمي، لكن كثيراً من الأشياء تغيّرت في حياتي".

ومباشرةً بعد تخرجها في الجامعة، بدأت بلور التطوع في أحد المستشفيات في منطقة الغوطة الشرقية، وهي أحد معاقل المقاتلين المعارضين للنظام بالقرب من دمشق، بوصفها أحد الأطباء القلائل الذين بقوا في المنطقة. كان من المفترض أن يكون المستشفى، الذي كان قيد الإنشاء آنذاك، مركزاً طبياً كبيراً يتكون من ستة طوابق، لكن هذا المخطط جرى التخلي عنه مع تصعيد القوات الحكومية هجماتها والاستيلاء على المنطقة، وهو ما أجبر فريقاً مكوناً من 13 طبيباً على نقل المساحة المستديرة السرية التي كانت تشكل أساسات مبنى المستشفى غير المكتمل. بعد فترة وجيزة، أصبحت العيادة الجديدة الواقعة تحت الأرض تُعرف باسم "الكهف".

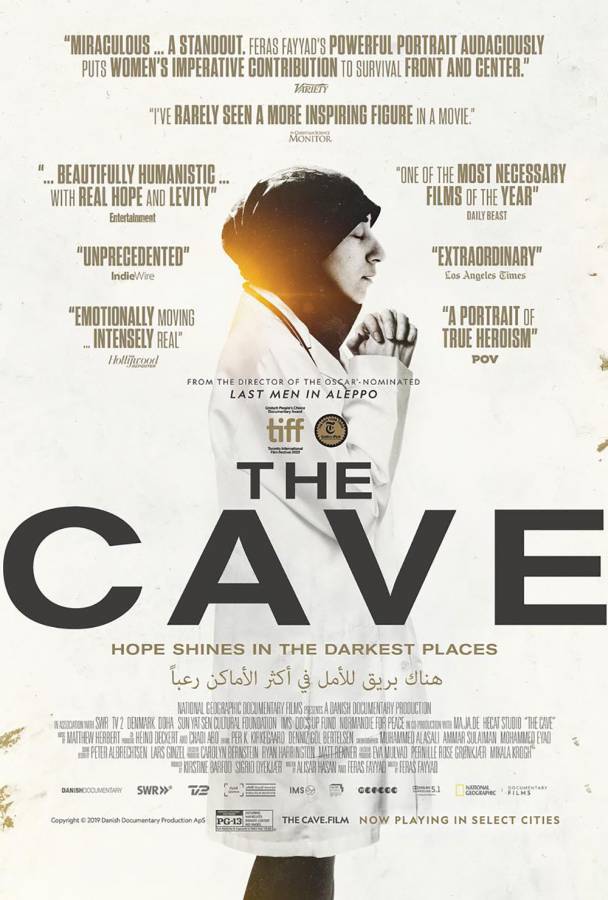

في عام 2016، بعد أربع سنوات من العمل بالمكان ترقّت بلور إلى منصب المدير، وهو ما جعلها المرأة الأولى والوحيدة المسؤولة عن مستشفى في المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة. وقد شكّل عملها في هذا الدور الموضوع المركزي في فيلم وثائقي جديد يحمل اسم "الكهف" من إنتاج "ناشيونال جيوغرافك للأفلام الوثائقية"، الذي ترشح لجائزة الأوسكار هذا العام.

الطبيبة الشابة مديرة للمشفى الميداني

مع استمرار النزاع، واصل المرضى والمصابون، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم بضعة أيام، تدفقهم بالآلاف، منهم من أصيب في المعارك، أو أصابهم الهزال والأمراض في الحرب، وبعضهم بجروح الشظايا، وآخرون بأطراف مفقودة، وغيرهم الكثير بالسعال والاختناق من جرّاء الهجمات بالأسلحة الكيماوية التي أخذت سائر دول العالم تندد بها مراراً وتكراراً.

أخذت بلور، بصفتها مديرة المستشفى الميداني، تشرف على علاج المصابين، وتسرع للحاق بالعمليات الجراحية الطارئة بنفسها، وتستجيب للاتصالات المنزلية للمرضى العاجزين عن الوصول إليها، كل ذلك برباطة جأش وهي مجرد بشر في النهاية. كان عليها أيضاً إيجاد طرق للحفاظ على المستشفى ملاذاً آمناً، وطلب التحصينات فوق الأرض عند الحاجة، والبحث عن موارد.

تقول بلور إن المستشفى في أعقاب فرض القوات الحكومية الحصارَ على الغوطة عاش على المساعدات المالية من المنظمات الطبية غير الربحية، في الوقت الذي كانت الأدوية والمواد الغذائية وعبوات الحليب المخصص للأطفال جميعها محظورة، ويتعيّن تهريبها.

وتتذكر بلور قائلة إن أصعب شيء واجهها كان اختيار أي من هؤلاء المحتاجين للرعاية أولى بالموارد القليلة المتوفرة لديها "فجميعهم كانت لديه الأعراض ذاتها، كلهم كانوا يعانون الاختناق، لكن كان عليّ أن أختار، سأعمل مع هذا الطفل، والآخر سيموت". "دائماً ما أفكر في ذلك، ويتملكني شعور بالذنب".

كانت بلور ثاني أصغر الإخوة بين أخوين وثلاث شقيقات، وكانت "عنيدة" دائماً. تزوجت شقيقتها الكبرى وهي في الثالثة عشرة من عمرها، أمَّا بلور فعندما بلغت سنوات المراهقة فقد تمسكت بإنهاء تعليمها والالتحاق بالجامعة.

قالت: "أردت في البداية شيئاً مختلفاً. قبل أن أبدأ دراسة الطب أردت أن أكون مهندسة". رفضت عائلتها دعمها، لأن الهندسة في نظرهم كانت وظيفة للرجال. ومن ثم غيرت خططها، وركزت بدلاً من ذلك على أن تصبح طبيبة أطفال، وهي الوظيفة التي بدت أكثر قبولاً لعائلتها.

قصتها في فيلم وثائقي

بعد سنوات من حياتها المهنية، وعلى الرغم من أنها أثبتت نفسها طبيبةً بارعة وقائدة قوية، فإنها لا تزال تصطدم باستمرار بالقيود الراسخة المتعلقة بكونها امرأة في مجتمع محافظ دينياً.

في أحد مشاهد الفيلم الوثائقي الذي أخرجه فراس فياض، ويقدم فيه لمحة سريعة عن العمل اليومي في المستشفى، وقف رجل كان يبحث عن دواء لزوجته المريضة، يسأل بلور ما إذا كان يستطيع التحدث إلى المدير. لتجيب بلور: "أنا المديرة".

وعندما تخبره بأن المستشفى ليس لديه المزيد من الأدوية، فإنه يردّ عليها في حدة، ويقول: "أوجدي لي شخصاً آخر يمكنه المساعدة، مدير ذكر كان ليقوم بالعمل على نحو أفضل من ذلك".

لتجيب بلور في هدوء وسكينة: "هل المستشفيات التي يتولاها مديرون ذكور قادرة على توفير الدواء لك؟" فيصرّ الزوج: "نعم. يجب على النساء البقاء في المنزل، وليس العمل". وفقط بعد أن يتدخل أحد زملائها الذكور للدفاع عنها يندم الرجل على كلامه ويغادر.

مع ذلك فإن بلور تقول إنها لاحظت تغيراً إلى حد ما في التصورات السائدة. فبعض الرجال قال عبارات مثل إن "المستشفى كان جيداً للغاية، وكنت على حق، لقد قمت بعمل رائع". وأضافت: "لهذا السبب أعتقد أننا يمكننا تغيير المجتمع".

بداية جديدة

في عام 2018، كثّفت قوات الأسد المدعومة من روسيا هجماتها على الغوطة، وحسب بلور، عرضت على السكان الباقين خيار: إما المغادرة في الحافلات وإما البقاء والتعرض للقتل. ومن ثم اتَّخذت هي وفريقها قراراً صعباً بإغلاق الكهف والمغادرة، لتنتقل أولاً إلى إدلب في شمالي سوريا وبعدها العبور إلى تركيا، التي استقرت بلور فيها على مدار العامين الماضيين.

منذ مغادرتها، تحسَّنت ظروفها ووجدت لحظات عابرة من الأمان اختلستها من ضراوة اضطراباتها وأهوال الحرب. في صيف عام 2018، وقعت في حب رجل يُدعى حمزة، كانت على اتصال به رقمياً خلال وجودها في سوريا، لكنها التقت به شخصياً فقط عندما وصلت إلى تركيا. في غضون شهر، تزوجا. تقول بلور: "لقد أحببته"، وقد احمرت وجنتاها خجلاً وهي تتحدث عن قصة حبهما، وتتابع: "شعرت بالراحة عندما قابلته، كما لو كنت أعرفه منذ فترة طويلة".

في يناير/كانون الثاني، حصلت على جائزة "راوول وولنبيرغ" من مجلس أوروبا؛ عرفاناً بجهودها الإنسانية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، حضرت حفل توزيع جوائز الأوسكار، في كاليفورنيا، واليوم تقدمت هي وزوجها بطلب للجوء في كندا، على أمل بدءِ حياتها من جديد والمضي قدماً.

ومع ذلك، فإن ذكريات الحرب لا تزال تطاردها، وتجعل من الصعب عليها العمل مع الأطفال مرة أخرى. وقالت مستحضرةً جميع الأطفال الذين جاؤوا للعلاج في الكهف واعتبرتهم أطفالها: "عندما أرى أطفالاً مرضى يذكرونني بأطفالي في الغوطة.. لا أستطيع نسيانهم".