على عكس ما يحدث في الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية منذ العام 2011، دائماً كان الوضع في تونس مختلفاً، بدليل ما وصل إليه الحال في دول مثل سوريا وليبيا حيث الصراع المسلح على أشده.

وفي كتابه Tunisia: An Arab Anomaly طرح التونسي صفوان مصري، وهو باحث في جامعة كولومبيا الأميركية في شؤون التعليم في العالم العربي السؤال التالي.

لماذا نجحت تونس؟

يستكشف كتاب صفوان مصري الجديد كما جاء بصحيفة Foreign Policy، العوامل التي سمحت للدولة بالنجاح في ما فشل فيه الآخرون، وإن كان بطريقة لا تزال ضعيفة.

وينسب مصري التقدم الذي أحرزته تونس إلى حجمها وموقعها، وسكانها المتجانسين إلى حدٍ كبير، وتاريخها الطويل في الإصلاح والفكر التحرري، وأخيراً إلى الحبيب بورقيبة، الذي أسس الدولة وحكمها لما يقرب من 30 عاماً.

ويُجادل مصري أنَّ هذا المزيج الفريد من العوامل هو الذي سمح للديمقراطية بأن تترسخ في تونس.

التعليم ثم التعليم

لكن هناك عاملاً رئيسياً هو الذي يبرز من بين كل العوامل الأخرى، وهو العامل الذي يجب على جيران تونس أن يتعلموا منه حسب ما قال صفوان. في أفضل فصل في كتاب مصري، يشرح بالتفصيل كيف أنَّ نظام التعليم العلماني القوي في البلاد والمناهج الدراسية المتنوعة قد عزَّزت الانفتاح، والتفكير الناقد، والنقاش.

ويُجادل مصري بأنَّ النظام التعليمي سمح للناس أن يسألوا "لماذا"، ووهب للمجتمع التونسي أساساًً للبناء عليه بعد سقوط الحاكم.

وكُتِب الكثير عن التأثير الذي يتركه التعلُّم المستند إلى الحفظ على الابتكار والتفكير الناقد في العالم العربي.

ولماذا فشل بقية العرب؟

تنتج الأنظمة التعليمية المكتظة بالطلبة والتي تعاني نقصاً في التمويل في مختلف أنحاء المنطقة شباباً غير مستعدين بدرجة يُرثى لها لسوق العمل الحديث. ويحدد مصري بعض العوامل الاجتماعية الأساسية التي تُساعد في استمرار هذا الاتجاه وتربطه بما يصفه بأنَّه "إغلاق العقل العربي".

ويكتب مصري أنَّ الأنظمة التعليمية في السعودية وليبيا والأردن ومصر مُتأثرة بالعقيدة الدينية أو القومية. في العقود القليلة الماضية، لم يتعلم الشباب العرب نقد الخطاب الديني أو السياسي، وبدلاً من ذلك، يُتوقع منهم ببساطة الإذعان للسلطة.

وبعد سنوات من الحكم الاستبدادي والتأثير المتنامي للدين على قطاع التعليم، وهو مزيج يطلق عليه مصري اسم "الاستبداد الفكري"، أُصِيبت عضلات التفكير الناقد بالضمور.

لقد ولَّت أواخر القرن الـ 19 وأوائل القرن الـ 20 منذ فترةٍ طويلة، حين شهدت المنطقة نهضة ثقافية وأدبية وكانت تُشارك في النقاشات العامة، التي كان يقودها مفكرون إصلاحيون مثل محمد عبده، وطه حسين، التي تخوض في دور الدين في المجتمع.

وتُعَد تونس الاستثناء لهذا الاتجاه "التجهيلي"؛ فبعد استقلالها عن فرنسا، استثمر بورقيبة، الذي حكم البلاد من عام 1956 إلى 1987، بكثافة في بناء نظام الدولة التعليمي، مُحافِظاً على ثنائية اللغة في المدارس، ووضع ساعتين كحدٍ أقصى لدراسة الدين في الأسبوع، وكرَّس ما يقرب من 35% من ميزانية الحكومة للتعليم، وعيَّن كاتباً مسرحياً، هو محمود المسعدي، كوزير للتعليم. (كان وراء فكرة دولة علمانية بقمعٌ شديد، بما في ذلك إجبار النساء على خلع حجابهن).

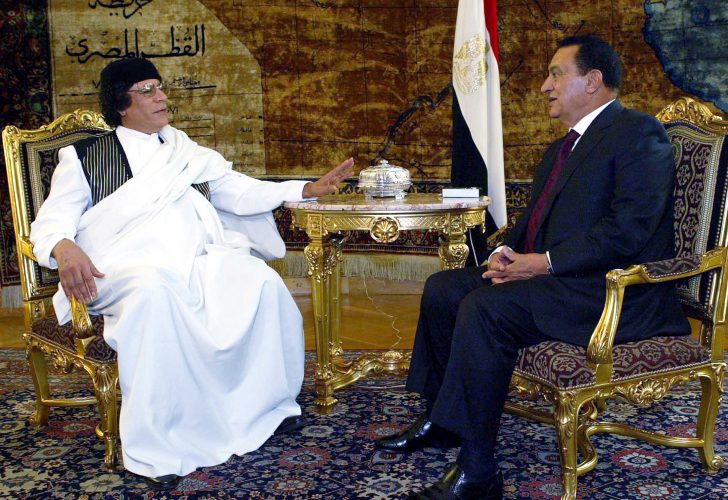

وفي هذه الأثناء، فرضت دول مثل ليبيا والعراق وسوريا، وهي البلاد التي كان لديها حُكام عسكريون علمانيون ظاهرياً، عقيدة الحزب وعبادة الزعيم، وتدريس اللغات الأجنبية، ودفعوا أكثر من نصف ميزانياتهم على الدفاع.

ففي ليبيا، خصص للطلاب ساعاتٌ لغناء الأغاني عن معمر القذافي، أو دراسة كتابه الأخضر الشائن، وهو عبارة عن مجموعة من الأفكار والتعاليم العشوائية التي ترتدي ثوب النظرية السياسية.

وحتى بعد إزاحة القذافي في ليبيا وصدام حسين في العراق، لم يُخصص ما يكفي من الاهتمام أو الموارد لإصلاح الأنظمة التعليمية لتلك الدول، خاصةً حين يتعلق الأمر بتفكيك التعليم المتأصل القائم على الحفظ.

وفي دول مثل مصر، استخدم الحُكام الإسلام لتعزيز قبضتهم على السلطة، لكنَّهم وجدوا أنَّهم لا يمكنهم مواجهة قوة الإسلاميين.

في الوقت الذي يغيب فيه الأدب والفلسفة، في معظم المناهج الدراسية في مختلف أنحاء المنطقة، وهي مواد تغذي العقول التي لديها حُب استطلاع وطرح للأسئلة وتفتح آفاقاً جديدة.

الهزائم أمام اسرائيل عامل مهم في تراجع التفكير الناقد

وفي مقابلة أثناء تناول وجبة الفطور في العاصمة اللبنانية بيروت، حدَّد الكاتب العامل الثالث الذي ساهم في تراجع التفكير الناقد، وهو الصراع العربي – الإسرائيلي.

ويقول إنَّ القادة العرب "اختطفوا" الصراع لأهدافهم الخاصة، واستخدموه لإسكات المعارضة وتغيير كتب التاريخ لفرض الروايات التي تفرضها الدولة والتي تبرر الهزائم العربية أمام إسرائيل.

ويقول مصري، "عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وفلسطين، لا مجال للنقاش، ولا مجال للتساؤل. هناك أسود وأبيض. أين تعلمنا أن ننظر بشكل نقدي إلى التاريخ المؤدي إلى العام 1948؟ أين تعلمنا عن أخطاء هزيمة 1967؟".

ليس كل شيء في تونس مثالي بالطبع. فقد عانى النظام التعليمي في السنوات الأخيرة من حكم بورقيبة وفي ظل حكم زين العابدين بن علي، الذي أُطيح به في يناير/كانون الثاني 2011.

ويقول الكاتب، "ففي الثمانينيات، دخل الدين، وانخفضت المعايير الأكاديمية، وجاء السعي نحو الالتحاق بالجامعة على حساب الجودة. وأدى الانفصال بين نظام التعليم الذي بُني في منتصف القرن الـ 20 وسوق العمل المُتغيرة إلى ارتفاع معدلات البطالة".

ومع ذلك، بقي التعليم الأساسي التقدمي الذي وضعه بورقيبة، والنظام التعليمي الآن جاهزاً لعملية إصلاح شاملة من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين جودة تدريب المعلمين، وتحسين المناهج الدراسية، وتعزيز إجراء المزيد من الأبحاث، مع ميزانية مُوسعة تُقدر بنحو ملياري دولار.

ولا يشعر الكاتب بأنَّ الزعماء العرب الآخرين لديهم الوقت والإرادة السياسية لإصلاح أنظمة التعليم لديهم بشكل حقيقي.

ويشير مصري إلى السعودية، حيث ينشغل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتغيير قطاع التعليم من خلال إدخال تحسينات على البنية التحتية وزيادة التدريب الرقمي للمدرسين.

لكنَّ التغييرات في المنهج الفعلي ما تزال متأخرة بشدة، حسب قوله، مضيفاً، "لن يكون الحد من دور الدين في التعليم سهلاً، ويظل هذا صحيحاً حتى بالرغم من أنَّ أكثر من نصف الشباب العرب اليوم يقولون إنَّ الدين يلعب دوراً أكبر من اللازم في الشرق الأوسط وتشكو الأغلبية من أنَّ التعليم الذي يتلقونه لا يُهيِّئهم لوظائف المستقبل، وذلك بحسب استطلاع رأي الشباب العربي 2017 الذي أجرته شركة أصداء بيرسون مارستيلر".